《美術展》ピカソとその時代展

こんにちは。

Ayaです。

今日は『ピカソとその時代』展の感想を書こうと思います。

私と現代美術

みなさまご存知(?)の通り、私の好む美術は昔から『オールドマイスター』と呼ばれている範囲にあたります。この範囲の作品は、アトリビュート(描かれている人物を特定する持ち物)や散々書いてきた歴史上のオタク話で読み解けるからです。この読み解き方法は印象派ぐらいまでであれば適用できると思っております。

一方で、趣味は絵画鑑賞ですとお話すると、一定数の方に『難しそう』と言われることがあります。私は、この方々がイメージしているのは、『現代美術』なのではないかと思っています。

『オールドマイスター』は前述のように知識で読み解ける作品が大半ですが、『現代美術』は抽象的な作品がほとんどで、想像力が必要になります。またオールドマイスターの画家たちは芸術家ではなく職人であり、購入してもらえるよう、平易な表現を用いていました。現代美術の画家たちはすでに"芸術家"としての地位を得ていたため、自分たちの求める表現を追求できました。このような違いもあり、現代美術はより難解なものになっていったのです。

なので、今までの私であれば、このような展示は避けていたのですが、今年の美術鑑賞の目標に、『現代美術にも挑戦する!』を掲げていたので、勇気を出して行ってきました!

ピカソとその時代展

この展示の開催を知ったのは、去年でしたが、その時のタイトルはベルクグリューンコレクション展となっていた記憶があります。きっと知名度の観点から、ピカソとその時代展に改称されたのでしょう。

狙いがあたったのか、会場は混雑してました。さすがピカソ!

ベルクグリューン(1914〜2007)は美術商であり、現代美術コレクターの先駆け的な存在で、画家本人たちとも親しく交流していました。そんな彼の主要コレクションは2000年ドイツ政府に買い取られ、ベルリン国立美術館の一翼を担っています。今回はこのコレクションの海外初展示ということで、

序 ベルクグリューンと芸術家たち

Ⅰ.セザンヌー近代芸術家たちの師

Ⅱ.ピカソとブラックー新しい造形言語の創造

Ⅲ.両大戦間のピカソー古典主義とその破壊

Ⅳ. 両大戦間のピカソー女性のイメージ

Ⅴ.クレーの宇宙

Ⅵ.マティスー安息と活力

Ⅶ.空間の中の人物像ー第二次世界大戦後のピカソ、 マティス、ジャコメッティ

という展示内容でした。ピカソだけでなく、同じくキュビズムを担ったブラック(1882〜1963)や、『色彩の魔術師』マティス(1869〜1954)『青騎士』を結成していたパウル・クレー(1879〜1940)など、その画家だけでも美術展を開催できるような有名作家の作品ばかりでした!

気になった作品

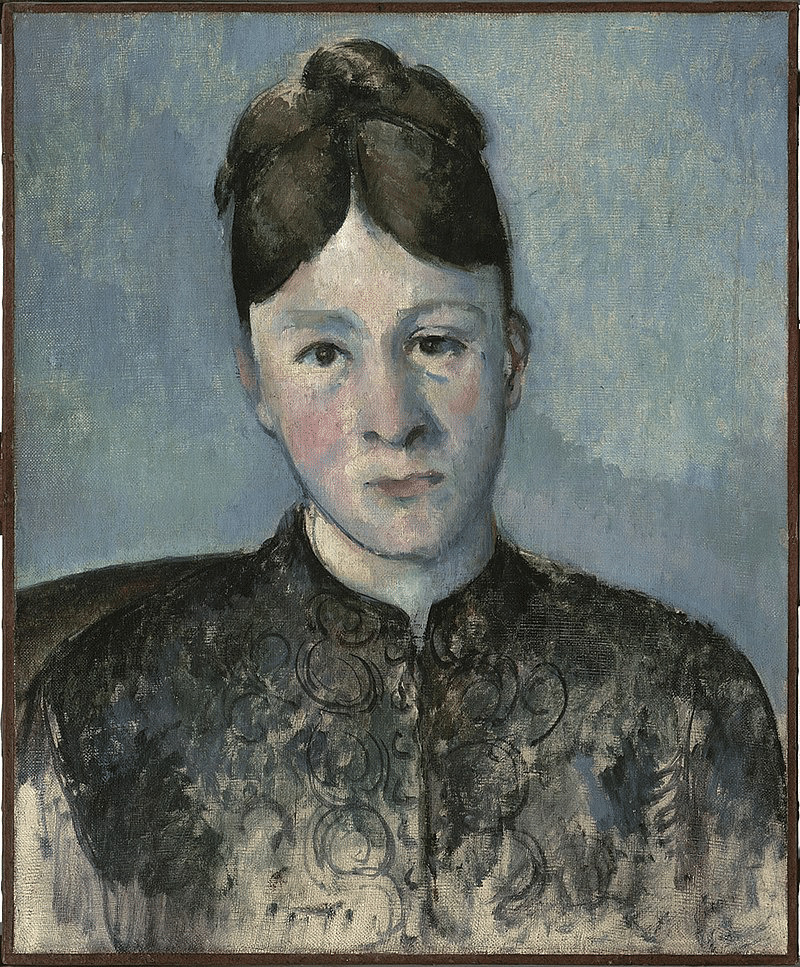

(1)『セザンヌ夫人の肖像』(セザンヌ)

『近代絵画の父』としてピカソを始め多くの後輩から崇拝されていたセザンヌ。ベルクグリューン・コレクションでもわずかだそうですが、やはり彼の作品からは会場全体を引き締めるような雰囲気を感じました。

モデルは彼の妻。すでに夫婦仲は冷めきり、別居していましたが、モデルの時だけ呼び出されてつとめていました。なぜかというと、セザンヌはモデルに厳しすぎて、他の人物ではつとまらなかったからです。じっと見つめる彼女の視線はまるで画家と無言の対決に挑んでいるように感じるのはそのためでしょうか。

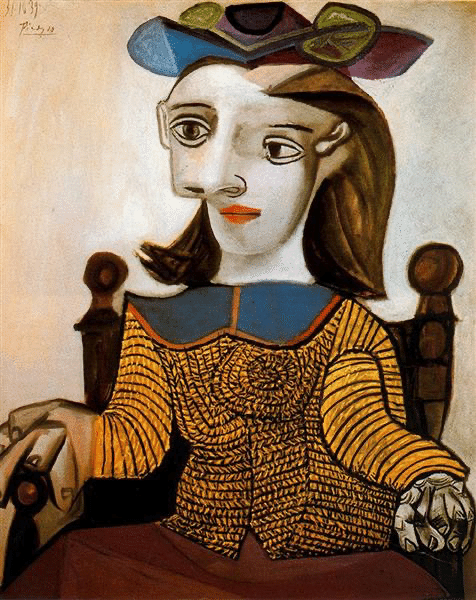

(2)『黄色いセーター』(ピカソ)

このnoteでも取り上げたように、ピカソは生涯にわたって女性が絶えない派手な私生活でした。本展では、2番目の愛人ドラ・マールを描いた作品が展示されていました。

この『黄色いセーター』は最初の愛人マリー・テレーズの面影も見えると解説に書かれていましたが、わたしなどはゲスなので、『ドラを書いてるうちに、マリー・テレーズも混ざっちゃったんじゃないの』なんて思ってしまいました笑

今回のポスターに使われている『緑色のマネキュアをつけたドラ・マール』はまさに知的な女性という感じがして、違いがわかりました。

彼らの関係についてさらに細かく取り上げていますので、もし関心のある方はこちらをご覧ください。

ピカソとその時代展の感想は以上です。まだ苦手意識の強い現代美術ですが、気長に勉強していきたいです。

関係ないですが、noteのアプリの不具合?なのか、皆さんの記事を読もうとすると、『お探しのページ』が見つかりませんと出てしまい、皆さんの記事が読めないのがつらいです…。