Berlin,Leipzig,Mainz,Heidelberg 2022

Galerie P98A

場所:Zugang über, Potsdamer Str. 98A, 10785 Berlin,Gr

サイト:https://shop.p98a.com/

世界中に伝説の活版スタジオというものは存在する。

ベルリンにあるP98aは正しくその一つだろう。

長年の夢であったP98aのWSに参加することに決め、大都会ベルリンへ向かう。スタジオを見つけられず近くのショップの方に尋ねると、「もう少し先に真っ直ぐ進むと、門があって中に美しい庭園がある。その奥にP98aはあるよ」と教えてくれた。美しい庭園?活版印刷とかけ離れた童話のようなワードに疑問を覚えつつも向かうと、確かに中央に噴水のある美しい庭園が現れ、そしてその奥に伝説のP98aは存在した。

スタジオに入るとまず驚くことは天井の高さからの解放感である。五月の輝くような自然光が水色の校正機KOLLEXを照らしいていて、ドイツ全土から集められたという木活字は丁寧に並べられている。「ここは天国みたい」と思わずそう呟くと、同じくWS参加者のアメリカの活版印刷工の青年が「そう思うよね?」と答えてくれた。

WSはのレクチャーから始まる。いかにして木活字が作られてきたか、どのように使われてきたか。興味深かったのは、ドイツでは木以外の灰皿やジュエリーを作るTrolonと名付けられた合成樹脂でも大きな活字が作られてきたというこだ。

これに関してはP98aのサイトで詳しく紹介されている。

https://www.hackinggutenberg.berlin/en/work/making-display-type-at-p98a-in-berlin

また、樹脂版や真鍮版を印刷する時、版をメタルベースに貼るのに日本では

両面テープやスプレーのりが使われることが殆どであるが、マグネットで貼り付けることのできる版を見ることができた。両面テープやスプレーのりは剥がす時に強い力を必要とするし、剥離剤なども必要とするので、このマグネット版は画期的である。

説明を受けた後はそれぞれに木活字を選んで、ポスターを刷る。午前と午後で2種類刷ることができた。活版印刷工ならみな知っている人物であるE氏が、私の刷ったポスターを見て「これは非常にドイツらしい書体なんだ」と教えてくれた。

The Museum of the Printing Arts Leipzig

Stiftung Werkstattmuseum für Druckkunst Leipzig

場所:Nonnenstraße 38, 04229 Leipzig

サイト:https://www.druckkunst-museum.de/en/home.htm

youtube;https://www.youtube.com/channel/UC-mp8N99s-GIduzYwR2ioOg

ライプツィヒは書籍の街である。絢爛なライプツィヒ中央駅で下車し、トラムに乗車する。小さな川に掛かる可愛らしい橋の対岸にThe Museum of the Printing Arts Leipzigはある。

約90台の機械をコレクションし、凸版印刷、凹版印刷、平版印刷の歴史的な印刷技術を展示している。ライノタイプやハイデルベルク プラテン機のオリジナルなどここでしか見れないような機械もあり、元々は個人コレクションから始まったという話だが信じられないほどの数である。

また鉛活字も鋳造されている。ちょうど鋳造中に見学させてもらい、小さなお守りのような活字を1つ頂いた。

ここで特筆すべきは、ヒエログリフ活字と楽譜の細分活字を初めてみたことである。

ヒエログリフ活字については、Dan Reynolds氏のサイトに詳しく述べられている。

https://www.typeoff.de/2019/02/the-academy-of-sciences-of-the-ussrs-hieroglyphs-font-1928/

Dan Reynolds,TypeOff. (2024年12月24日閲覧)

楽譜の細分活字については、以下の論文で詳しく述べられている。

「楽譜印刷の歴史を考える ─初期の楽譜用活字から細分活字まで─」

内藤 郁夫, 長谷川 由美子, 芝木 儀夫

日本印刷学会誌 2015 年 52 巻 5 号 p. 405-422

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nig/52/5/52_405/_article/-char/ja

特別展示やWSなども充実しており、圧巻の機械と活字のコレクションと併せて、活版印刷の近代史を網羅していると言えるだろう。活版印刷工なら半日は楽しめる場所である。

The Gutenberg Museum

場所:Reichklarastraße 1, 55116 Mainz

サイト:https://www.mainz.de/microsite/gutenberg-museum-en/index.php

ブラウンシュヴァイク駅からフランクフルト駅、フランクフルト駅からマインツ駅に電車を乗り継ぎ、そこからまたバスに乗って、The Gutenberg Museumにたどり着く。ドイツ全土は広すぎるが、車を運転できなくてもどこへでも行ける交通網の発達はありがたい。ちなみにドイツでは遅延が頻発することから悪名高きDBであるが、私にとっては非常に好ましい。Quiet Zoneがあるからだ。Quiet Zoneを愛している。

館内ではグーテンベルク式印刷機の印刷デモンストレーションを見ることができ、またハイデルベルクのプラテン機、シリンダー機なども展示されている。

コレクションには本物の42行聖書、初期の印刷物インキュナブラ、写本時代の本や羊皮紙、アーティストブック、箔押しの道具や製本道具など、700年以上にわたる書籍の歴史を見ることができる。

The Museum of the Printing Arts Leipzigが活版印刷の近代史に焦点を当てているのと比較すると、The Gutenberg Museumは産業革命以前の活版印刷に焦点を当てていると言えるだろう。

監視員のおじさまに「あっちの部屋に素晴らしいアジアの活版印刷コレクションがあるよ」と声をかけられた。そこで新たな物語の始まりを予感させる、今まで知らなかった韓国と中国の豊かな活版史について知ることになった。

また日本ではあまり見ることのできないイスラーム装飾写本の展示もある。豪華絢爛、宝石のような写本である。イスラーム装飾写本については、こちらの本に詳しく書かれているので参考にしてほしい。

イスラーム書物の歴史 小杉泰, 林佳世子編 名古屋大学出版会, 2014.6

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I025500210

Heidelberger Druckmaschinen AG

場所:Kurfuersten-Anlage 52-60,69115 Heidelberg

サイト:https://www.heidelberg.com/global/en/index.jsp

お気に入りの機械、というものは誰にでもある。

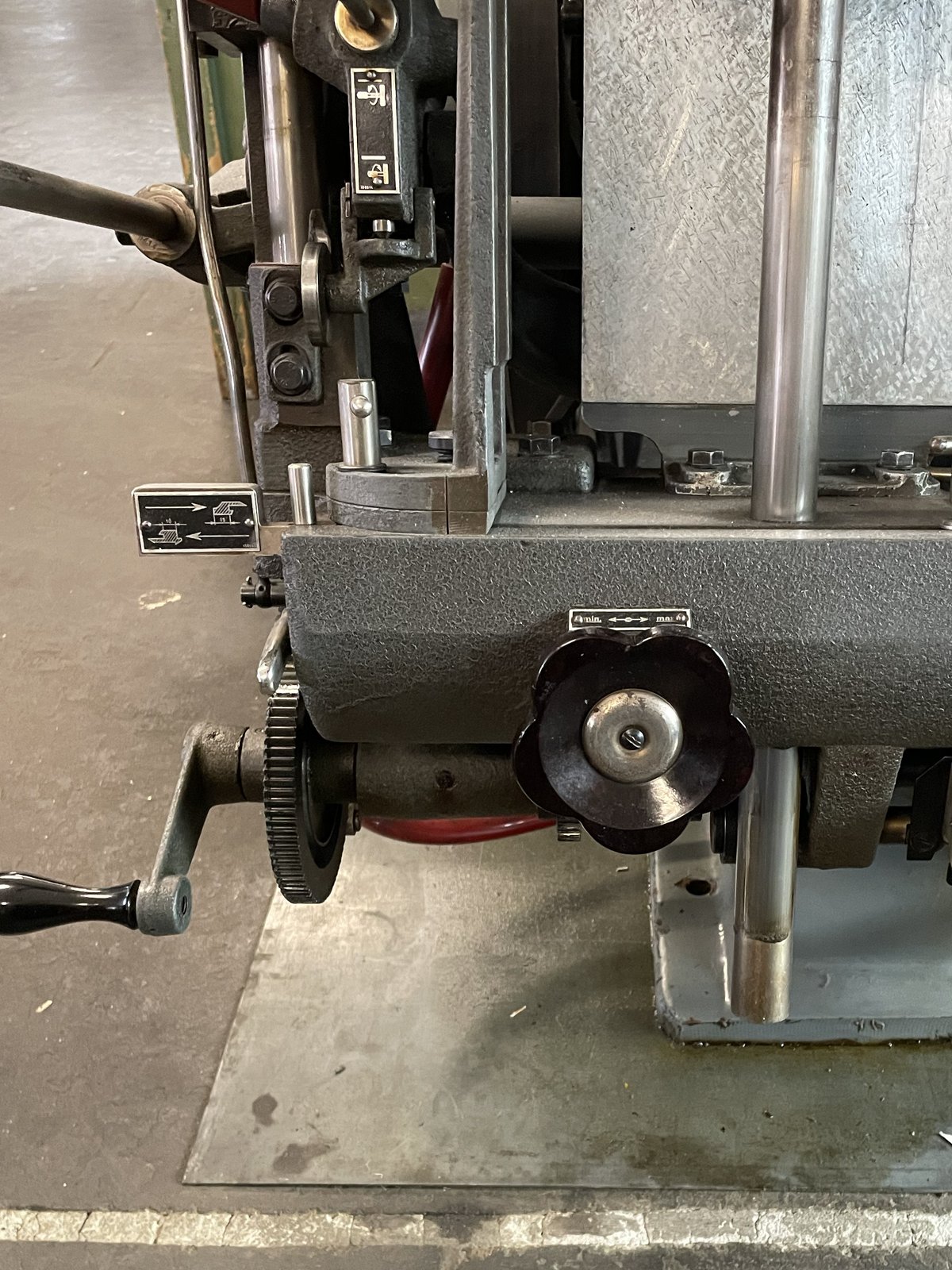

私にとってはまず永井のテキン、それも特に圧を調節するネジが花型なら百点。(単純に可愛いからだ。)ハイデルベルクのプラテン機もその一つで、2017年プラテン機械を学ぶために私は台湾へ移住した経緯もある。

日本でハイデルベルクジャパン社の関係者K氏に運よく出会えたご縁があり、ドイツのハイデルベルク本社に見学へ行ける手配をして頂いた。ハイデルベルク本社が”グーテンベルク通り”前にあることに驚ながら、私の工場見学は始まった。受付で名札を付け、担当者の方に会う。気さくな良い方で私がプラテン機を使っていることを知ると「あの機械は信じられないくらい壊れず長く動く、それが僕たちにとっては問題でね」とジョークで笑わせてくれた。

普段活版印刷という50年前の技術を学んでいる者にとって現代の印刷技術の発達は凄まじい。ファクトリーツアーに来る世界各国の人々は、だいたいがこれから自社にハイデルベルク製の機械を導入しようと考えている人々らしく、私の前日にも台湾から来ていたそうだ。

残念ながら写真禁止だったのだが、一日中工場を見学させてもらい、学び多き日となった。お土産にハイデルベルク製のルーペを頂き、宝物のひとつとなった。