【小学校受験ワンコインワークショップ】超効率的!我が家にぴったりな志望校と出会う方法

早速拝見しました☺️

— ママ鉄@小学校受験リアル日記 (@C3nC7TSlxpIDc81) February 3, 2021

可視化する事で本当に親自身が何を望んでいるのかがよく見えてきて、今まで何となくで志望校を決めていたなと痛感しました。

今後もいろいろ勉強させて頂きたいので続編よろしくお願いします🍀 https://t.co/pF9S0NUZk5

こんにちは。

2019年に小学校受験を終え、最難関国立小に通う子を持つ教育ママのあやです。

私は普段、Twitterで小学校受験や子育て、教育に関することを発信しています。

その中で先日こんなツイートをしました。

共働きお受験の何が辛いかって、ママの負担がかなり増えることだと思う。特に幼少期の受験は家庭でどう過ごしてきたかが見られるから週末は体験学習などで休む暇ないし、平日も時間がない中効率的に進めなきゃいけない。私も新年長までそんな生活してたからこそ、頑張ってる方々を応援したくなる。

— あや🌸教育ママ (@ayachin_edu) January 31, 2021

最近は「共働きこそ小学校受験すべき」という話も聞かれるようになり、小受への興味関心が高まっているのを感じます。

ただ私自身、娘が新年長になるまでフルタイム勤務しながら受験準備を進めてきましたが、やっぱり大変なものは大変だったんですよね。

\小受合格までの道のりはこちら/

そこで小学校受験終了組として何かお手伝いできることはないかな? とずっと考えていたんです。

その結果、過去の自分が感じていた「こんなのあったらいいな」を形にしてワンコインというお手軽な価格でご提供していこうという結論にたどり着きました。

正直なところ。

小学校受験に関する講座やイベントって高額なものが多すぎると思いませんか?

(しかもなんでその金額が必要なのか明確じゃないのも個人的にはゴニョゴニョ……)

私自身、娘の知育から小学校受験合格までそこそこお金をかけてきた方で、そのことに全く後悔はしていません。

ですが、中には「それ、中身知ってたら課金してなかったわ〜!」というものがあったのも事実です。

この経験から、同じように我が子に最高の教育環境をと願うあなたが私と同じ轍を踏む必要はないと思っています。

というわけで、これから複数回にわたってワンコインで気軽に学んでいただけるワークショップを続々展開予定です。

初回となる今回は「小学校受験ワンコインワークショップ:我が子の志望校を決めよう!」をお届けします。

志望校選定時は学校説明会等のイベントに参加し、実際に足を運んで決めるのが一般的です。

しかし、コロナ禍ではそれもなかなか難しく志望校選びに苦労されている様子をお見かけすることもしばしば。

そこで今回のワークショップは、

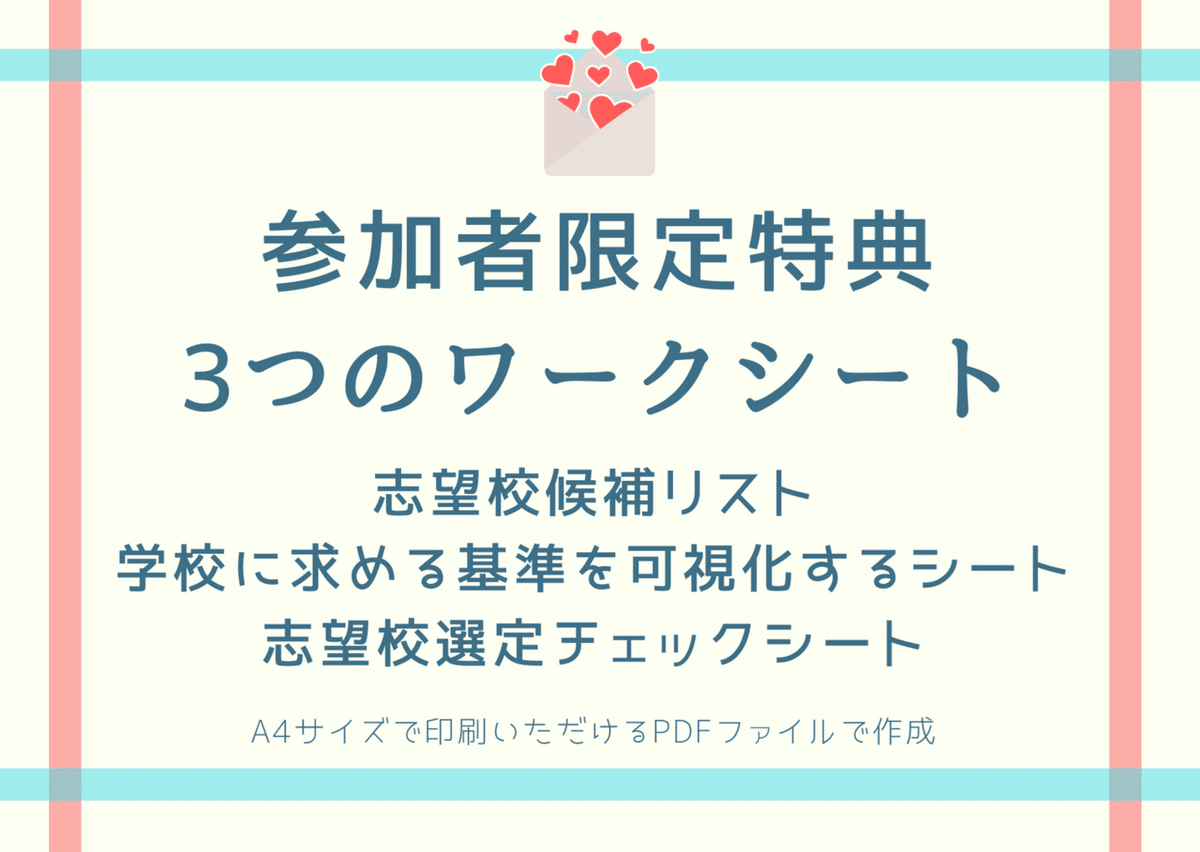

志望校の候補をピックアップする

↓

家庭の教育方針から学校に求めるものを可視化する

↓

志望校の絞り込みをしていく

この3つの工程を参加者限定特典のワークシート(全3種)を使って行ってただきます。

A4サイズで印刷いただけるPDFファイルで作成してますので、ご自宅で印刷などして自由にお使いください。

<ワークシートご利用上のご注意>

こちらのワークシートはワークショップ参加者様限定の特典となります。

無断配布などなさらないよう、ご了承ください。

今回のワークショップは以下の方のご参加を推奨いたします。

・小学校受験予定だけど、まだ志望校が決まっていない方

・第一希望は国立小だけど併願する私立小をお探しの方

・志望校がなんとなく決まっているが、絞り込めていない方

逆にすでに志望校が決まっていらっしゃる方は今回のワークショップの参加はご遠慮ください。

◆志望校はいつまでに決めておくべき?

小学校受験の志望校は遅くとも年長6月までには決めておきましょう。

夏以降は志望校により特化した対策が必要になり、この時点で志望校がきまってない場合は幼児教室の先生もアドバイスがしにくくなってしまいます。

ちなみに我が家の場合。

第二志望の私立小は娘が年少の頃からリサーチを始め、年中になる前までにはすでに「この学校にお世話になりたい」と思える学校を決めていました。

それでは、これから一緒にあなたのお子様、ご家庭の方針にぴったりと合う志望校探しの旅にまいりましょう。

以下より詳しくお話していきますので、ぜひお気軽にご参加ください。

もし「サポート」をいただけましたら、より役立つ記事を書くための、経験や学びに使わせていただきます。いつも読んでくださり、ありがとうございます。