栗東歴史民俗博物館「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」展・その1、岡笠山(-2025.2.24)

閲覧ありがとうございます。日本絵画一愛好家です。

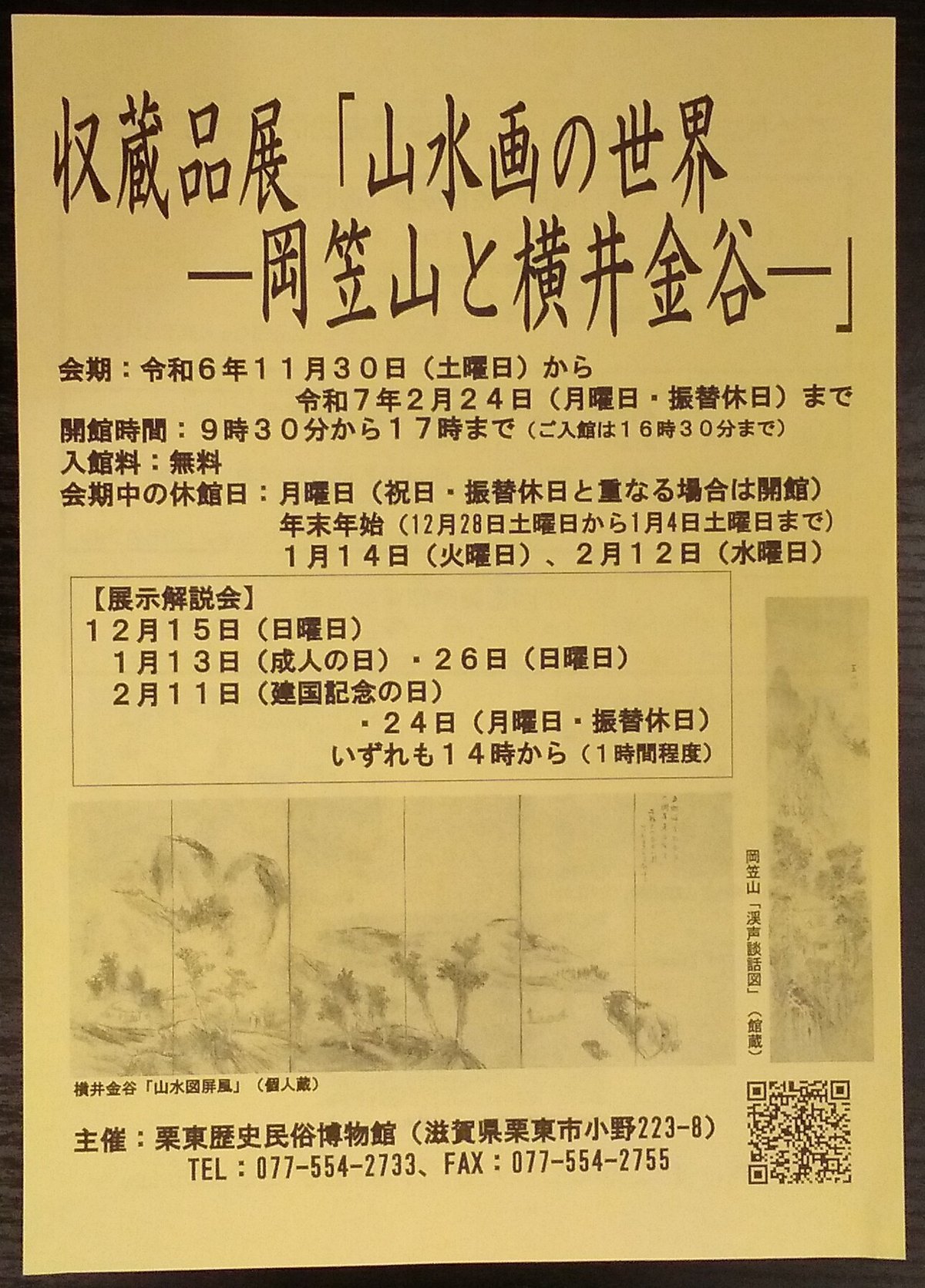

晩冬の過日、滋賀県栗東市の栗東歴史民俗博物館にて2024年11月30日から2025年2月24日まで絶賛開催中の「収蔵品展 山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」展を拝覧して参りました。

明日で終わりですね。もっと早くに投稿させて頂こうと思っていたのですが、愚図愚図しておりまして間に合いませんでした。

ということで、栗東歴史民俗博物館ウェブサイトに僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

本展「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」展は、前期後期で大幅な展示替えがありました。2024年11月30日から2025年1月13日までが前期展で、2025年1月15日から明日の最終日2月24日までが後期展です。弊方いずれもお伺いしました。

実は弊方、前期展を拝見して本記事をある程度まとめていたのですが、いろいろ愚図愚図しておりまして、後期展にもお伺いすることになりまして、結果的にめちゃくちゃ長くなりまして、その関係で「その1」と「その2」に分けさせて頂くことといたしまして、余計に遅くなってしまいました。

昨年2024年に国立新美術館にて開催されておりました「CLAMP展」以来の「その1」・「その2」の分割記事になってしまいました。ということで、僭越ながら「CLAMP展」の「その1」および「その2」にリンクを張らせて頂きます。

それはともかく、弊方、栗東歴史民俗博物館に関しては、一昨年2023年12月9日から昨年2024年2月25日まで開催されておりました「収蔵品展 文化財をつなぐ -修復文化財の世界-」展に関して雑な記事を投稿させて頂いております。僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

こちらの以前の記事においても、岡笠山先生についても横井金谷先生についても簡単に触れさせて頂いております。特に岡笠山先生に関しては、「文化財をつなぐ」展において「郷土の画人・岡笠山」というテーマで掛軸4幅が展示されておりました。

ちなみに「岡笠山」のご尊名は「おか りつさん」とお読みし、「横井金谷」のご尊名は「よこい きんこく」とお読みします。

今回の「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」展では、岡笠山先生が横井金谷先生と並んでメインとなっております。本展は当然写真撮影禁止で写真が少ないですので、見出し画像として掲載しております栗東歴史民俗博物館の玄関の手前の掲示板と、本展チラシ(フライヤー)を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を立て続けに掲載させて頂きます。

笠山先生と金谷先生のダブルメイン企画展は、栗東歴史民俗博物館において1993年に「岡笠山と横井金谷 栗太の文人画家」という企画展が開催されており、弊方図録をゲットさせて頂いております。こちらから笠山先生の解説を、少々長くなって申し訳ありませんが下記の通り僭越ながら引用させて頂きます。

岡笠山は栗太郡岡村、元伊勢屋を屋号とする目川田楽茶屋に生れています。草津宿から石部宿に向かったとき、はじめに会う立場が目川立場です。伊勢屋、小島屋などを屋号とする田楽茶屋があり、東海道を往還する旅人に提供される田楽や菜飯は道中名物として知られていました。

(中略)

笠山は、岡野氏、名を五左衛門といいました。幼いころから絵を好み、暇さえあれば人物や花鳥を描いていたといいます。さらに、成長して後、京都に出て、与謝蕪村(一七一六~一七八三)に師事したと、『近江栗太郡志』には記されています。蕪村に直接師事したのではなく、蕪村の画風に学んだとうけとるべきでしょうが、「能く師法を受け、筆神に入る」の記述からは、蕪村の筆法を忠実にならい、なみなみならぬ力量をもつに至ったものと解釈されたようです。

(中略)

栗太郡志は続けて「遂に幕府の命に応じて揮毫し、将軍の覧に供す、人以て栄誉とす」と述べています。資料からは確認がとれていないため、史実かどうかは明らかにできません。(中略)こうした郡志の記述は、若干の誇張が入り込むでしょうから、ある程度は割引く必要があるでしょう。

第30ページ上段第6-10行、下段第4-12行、同第18-21行・第22-24行

ご参考までに、以前の記事でも掲載させて頂きましたが、「岡笠山と横井金谷 栗太の文人画家」展図録の雑な写真を僭越ながら掲載させて頂きます。

また、本展「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」展では、『東海道人物志』という江戸時代の享和3(1803)年刊行の書物の復刻版(昭和29(1954)年)が展示されていたのですが、この『東海道人物志』の展示解説を弊方が鉛筆なめなめしながら(本来の意味と全く違いますね)メモしたものの翻刻を、下記の通り僭越ながら掲載させて頂きます。

大須賀鬼卵が交流を持った人物を中心に品川宿(東京都品川区)から大津宿(大津市)に至る東海道沿いおよびその近郷に在住の歌人、漢学者、俳諧師、画家など35項目にわたる文化人を紹介する。

岡笠山は、「石部駅」(石部宿)の末尾に「漢画 名惟精 字中一 号笠山 目川岡野五左衛門」と紹介されている。

なお、本書は遠江国日坂宿(静岡県掛川市)で執筆され、江戸、京、大坂それぞれに所在する書林から刊行された。岡笠山の名は広く知れ渡ったことであろう。

「東海道人物志」展示解説より

大須賀鬼卵先生に関しては、インターネットの安直な検索によりかなりの記事が検出されるかと思います。あまり当てにならない Wikipedia にも「栗杖亭鬼卵」として項目立てされております。念のため Wikipedia 以外の記事も参照されることをおススメしますが、たいへん著名な作家でいらして絵もよくされたそうです。

ところで、栗東市歴史民俗博物館においては、本展「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」とともに、「通史展示」として「栗東の歴史と民俗」が展示されていたのですが、こちらの「通史展示」は「常設展」として展示内容がほとんど変わっていない領域と、定期的に変更されている領域がある模様でした。

「通史展示」では、「栗東の古墳時代」、「古墳から寺院へ」、「保存処理をした木製品~狐塚3号墳の出土遺物~」、「花開く宗教文化」、「目川立場」、「辻村鋳物師の活躍」、「栗東の山の神」、「栗東の昔のくらし」というコーナー展示がなされておりましたが、「古墳から寺院へ」や「花開く宗教文化」では一部に新たな展示がなされておりました。

いや、弊方が記憶している限りですが、もちろん弊方、栗東歴史民俗博物館に頻繁にお伺いすることはないのですが、「栗東の古墳時代」や「花開く宗教文化」、あるいは「栗東の昔のくらし」では、かなり展示替えがなされているようです。

また、今回「目川立場」のコーナー展示領域は、おそらく企画展に合わせたミニコーナー展示のようなかたちで、展示内容が企画されているように推測(妄想)しております。

「目川立場」て何でんねん?! ということですが、「めがわ たてば」とお読みするそうです。インターネットの安直な検索でもかなりの記事が確認できるかと思います。

「立場」に関しては、例えば、国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所のウェブサイトにわかりやすい記事のページがありましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

江戸時代において街道の宿場間に設けられる休憩所という感じみたいですね。「通史展示」の「目川立場」のコーナー展示の解説を、弊方が鉛筆にてメモしたものの翻刻を、下記の通り僭越ながら掲載させて頂きます。

目川立場

石部宿(湖南市)から梅ノ木立場(栗東市六地蔵)を経て、草津宿(草津市)に到着する前にあった目川立場(栗東市岡)には、3軒の茶屋(元伊勢屋、小島屋、京伊勢屋)が並び、季節の菜飯と味噌をつけて食べる豆腐田楽(目川田楽)を販売していました。

目川田楽と菜飯のセットは、目川立場の名物として、街道を行き交う人びとをとおして全国へと広まっていきました。また、『東海道名所図会』や『伊勢参宮名所図会』でも紹介されたほか、歌川広重(1797~1858)の浮世絵の題材としても描かれ、「目川」といえば目川田楽と菜飯のセットを指すほどの人気を博したと伝えられます。

先ほどの「岡笠山と横井金谷 栗太の文人画家」図録の引用中にある「目川田楽茶屋」の「元伊勢屋」は、この目川立場にあったお茶屋さんだったようですね。

「目川立場」コーナーの展示では、下記の合計5つの資料および1つの写真パネルが展示されておりました。なお、資料No. は弊方が勝手に付与したもので、資料解説や資料リストにはこのような番号は付与されておりません。

01 「東海道五十三駅名物合」 1枚 栗東歴史民俗資料館蔵

02 「目川田楽・菜飯(複製)」 一式 栗東市岡自治会

03 「東海道名所図会 巻二」 1枚 栗東市歴史民俗博物館蔵

04「伊勢参宮名所図会 巻二」 1冊 栗東歴史民俗博物館蔵

05 「東海道五十三次内 五十一 石部 目川ノ里」(保永堂版) 歌川広重 栗東歴史民俗博物館蔵

06 写真パネル「目川立場 京伊勢屋」

勝手に資料No. 01 「東海道五十三駅名物合」は、浜松を境界として江戸時代の東海道の名物を、相撲の「番付表」形式で紹介する、江戸時代の出版物のようです。栗東市に縁のある名物としては、西前頭二枚目「梅木(栗東市六地蔵)の和中散」と、西前頭二十九枚目「女川(目川)(栗東市岡)の田楽」が挙げられておりました。

勝手に資料No. 02「目川田楽・菜飯(複製)」は、食品サンプル的なものでしたが、目川立場のあった栗東市岡自治会にて考証されて再現されたもののようです。この資料の展示解説には次のようにありました。僭越ながら引用させて頂きます。

地元では、その(引用者註:目川田楽・菜飯のこと)発祥は元伊勢屋であると伝えている。元伊勢屋は、18世紀の末から19世紀の初めに活躍した画家・岡笠山の生家としても知られている。

勝手に資料No. 05「東海道五十三次内 五十一 石部 目川ノ里」は、かの有名な歌川広重先生の「東海道五十三次」の一つで、目川立場の三つの茶屋のうち「京伊勢屋」が描かれているそうです。京伊勢屋はなんと大正年間までお店が続いたそうで、勝手に資料No. 06の写真パネルは、その京伊勢屋の貴重な写真だそうです。

本展「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」では、岡笠山先生の作品は、前期後期併せて合計10作品が展示されておりました。

本展「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」の展示作品・資料リストは当然無料で配布されておりましたし、本展案内ページでもPDFにて公開されているのですが、僭越ながら、弊方、本展展示作品・資料リストから、岡笠山先生の作品のみピックアップして勝手に下記の通り紹介させて頂きます。

なお、本展「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」の展示作品・資料リストにはNo. は付されておりませんでしたので、下記の岡笠山先生の作品リストのNo. は、先ほどの「目川立場」コーナー展示の資料リストと同様に、弊方が勝手に付与したものです。

01 「高士帰隠図」 柴野碧海賛 通期展示 1幅 文化10(1813)年 個人蔵

02 「漁夫帰山図」 前期展示 1幅 江戸時代後期(19世紀) 栗東歴史民俗博物館蔵

03 「瀑下洗馬図」 前期展示 1幅 江戸時代後期(19世紀) 個人蔵

04 「夏景山水図」 前期展示 1幅 江戸時代後期(19世紀) 栗東歴史民俗博物館蔵

05 「渓声談話図」 前期展示 1幅 江戸時代後期(19世紀) 栗東歴史民俗博物館蔵

06 「渓荘訪友図」 後期展示 1幅 江戸時代後期(19世紀) 栗東歴史民俗博物館蔵

07 「深山行楽図」 後期展示 1幅 江戸時代後期(19世紀) 栗東歴史民俗博物館蔵

08 「秋景山水図」 後期展示 1幅 江戸時代後期(19世紀) 栗東歴史民俗博物館蔵

09 「浅絳山水図」 後期展示 1幅 江戸時代後期(19世紀) 栗東歴史民俗博物館蔵

10 「漁人図」 スポット展示前期 1幅 江戸時代後期(19世紀) 栗東歴史民俗博物館蔵

11 「牛図」 スポット展示後期 1幅 江戸時代後期(19世紀) 栗東歴史民俗博物館蔵

先ほど僭越ながら引用させて頂いた「岡笠山と横井金谷 栗太の文人画家」図録の引用中に、岡笠山先生が与謝蕪村先生に師事したと言われるものの、直接師事したわけではなく作風を学んだというように考えられているようですが、そうすると、岡笠山先生は「近江蕪村」のお一人と申し上げてもよいかもしれません。

「近江蕪村」ってなんでんねん?! ということですが、例えば、大津市歴史博物館ウェブサイトに、2008年に開催された企画展「楳亭・金谷 -近江蕪村と呼ばれた画家-」展のアーカイブが残されておりましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

紀楳亭先生は呉春先生と並ぶ与謝蕪村先生の高足であり、横井金谷先生は与謝蕪村先生に私淑したということで、お二方とも与謝蕪村先生風の作風が(大津を含む)近江国で高く評価されたようで、それゆえ「近江蕪村」と呼ばれているようです。

また、弊方が調子ぶっこいて購入させて頂いた、栗東歴史民俗博物館紀要 第19号(2013年)に掲載されている、同館資料調査員(当時)の隅川明宏先生による「岡笠山の山水・人物-近江における蕪村風絵画の様相について-」の冒頭(「はじめに」)から、僭越ながら下記の通り引用させて頂きます。

本稿で主に取り上げる岡笠山(生没年不詳)は、十九世紀初頭の近江で与謝蕪村(一七一六~一七八三)に由来する画風によって活躍したとされる画家である。

先ほどの大津市歴史博物館ウェブサイトの「楳亭・金谷」展のアーカイブにありますように、「近江蕪村」と呼ばれるのは、紀楳亭先生と横井金谷先生だけのように思われるのですが、18世紀後半から19世紀前半にかけて、我らが偉大なる与謝蕪村先生の作風が、近江国すなわち滋賀県にて広く受容されていたらしいことを考えると、岡笠山先生も「近江蕪村」とお呼びしてもよいのかもしれないと、弊方、一方的に勝手に無責任に申し上げさせて頂きたいと思います。

さて、岡笠山先生が、知られざる第三(?)の「近江蕪村」と弊方が勝手に一方的に思い込みで思い込んだとしても、本展「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」を拝覧したり、「岡笠山と横井金谷 栗太の文人画家」展図録を拝見したり、あるいは、栗東歴史民俗博物館にて1999年に開催された企画展「近江湖東・湖南の画人たち」展図録を拝見したりする限りでは、岡笠山先生の作風は、必ずしも「蕪村風」に限定されるものではなく、幅広い作風を我がものとされていたという印象を弊方強く持っております。

なお、写真が少ないですので、ご参考までに「近江湖東・湖南の画人たち」展図録(栗東歴史民俗博物館 1999年)の雑な写真を、僭越ながら掲載させて頂きます。

ところで、先ほど僭越ながら引用させて頂いた、大須賀鬼卵先生著『東海道人物志』の展示解説では、岡笠山先生は「漢画」の画人として紹介されております。

「漢画」ってなんでんねん?! ということですが、ざくっと捉えれば「中国の絵画」くらいの意味だと思うのですが、インターネットの安直な検索によれば、中華王朝の「宋」・「元」の時代の絵画を指すことが多いようです。

この「宋元時代」の「漢画」は「北宗画(ほくしゅうが)」にニアリーイコール(nearly equal)な感じらしいように弊方考えているのですが、そうであれば、「蕪村風」すなわちその由来が「南宗画(なんしゅうが)」である「南画」の作風とはあまり相容れない感じがしております。

「漢画」の作風をどう云うてよいのかなかなか難しいのですが、筆法が硬質というか、楷書みたいな筆法(楷体)というか、そんな感じの作風の絵画と表現させて頂きたいのですが、江戸時代の著名な画人の作風に例えれば、江戸文人画界の巨人・谷文晁先生の作風みたいなイメージを弊方持っております。

本展「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」で展示されていた作品群を、飽くまで弊方の独断と偏見と思い込みによるものですが、「漢画(北宗画)」みたいに思われる作品と「南画」みたいに思われる作品とに区分すると、勝手に作品No. に基づいて下記のような感じに分けられると思います。

[漢画(北宗画)風]

勝手に作品No. 01 「高士帰隠図」

勝手に作品No. 03 「瀑下洗馬図」

勝手に作品No. 04 「夏景山水図」

勝手に作品No. 06 「渓荘訪友図」

[南画風]

勝手に作品No. 02 「漁夫帰山図」

勝手に作品No. 05 「渓声談話図」

勝手に作品No. 07 「深山行楽図」

勝手に作品No. 08 「秋景山水図」

勝手に作品No. 09 「浅絳山水図」

[個人的に分類不能]

勝手に作品No. 10 「漁人図」

勝手に作品No. 11 「牛図」

スポット展示されていた「漁人図」と「牛図」は、南画チックといってもいいような感じもするのですが、シロウトの弊方的には「南画」と断言しにくい雰囲気がありましたので、勝手に分類不能とさせて頂きたいと思います。

ここで「南画風」に挙げた作品のうち、勝手に作品No. 07「深山行楽図」は、展示解説でご指摘されていたのですが、「蕪村風」というより「大雅風」すなわち、与謝蕪村先生とともに「南画」を大成された超絶巨匠、我らが偉大なる池大雅先生、大雅堂先生風の作風でした。これは、弊方みたいなドシロウトが見ても分かるくらいに違いが確認できました。

このような多彩な作風を考えると、岡笠山先生の画技は相当優れたものではないかと妄想することができると、弊方考えております。

先ほど挙げさせて頂いた「近江湖東・湖南の画人たち」展図録には、「漢画風」の勝手に作品No. 04 「夏景山水図」と「南画風」の勝手に作品No. 02 「漁夫帰山図」が並んで掲載されておりました。いずれもモノクロ画像ですが、岡笠山先生の多彩な画風を把握して頂きやすいのではないかということで、僭越ながら引用として雑な写真を掲載させて頂きます。

向かって右側(同図録図版番号48)が「夏景山水図」であり向かって左側(同図録図版番号49)が「漁夫帰山図」です。

かなりピンぼけておりますが、引用ということでご理解頂きたいのですが、右側の「夏景山水図」の筆致が「硬質系」で、左側の「漁夫帰山図」の筆致が「軟質系」である感じが、何となく共感頂けますでしょうか?!?!?!

また、先ほど僭越ながら引用させて頂いた「岡笠山と横井金谷 栗太の文人画家」展図録における、江戸の徳川将軍さまの御前で揮毫したかも?! ウフッ ♡♡♡ みたいな真偽不明の逸話ですが、必ずしも、親指と人差し指でつまむことのできる話を両手いっぱいにステキにインフレーションさせたとは言い難いように、弊方妄想しております。

本展「山水画の世界-岡笠山と横井金谷-」において、岡笠山先生の作品として唯一通期(前期も後期も)展示されていた、勝手に作品No. 01 「高士帰隠図」の解説によれば、この作品、文化10(1813)年の柴野碧海先生の賛を伴うそうです。

柴野碧海先生は、徳島藩藩儒でいらして、詩文に秀でた当時第一級の文化人でいらしたそうで、インターネットで安直に検索してもかなりの記事を確認することができます。例えば、静岡県立美術館のデジタルアーカイブにたいへん簡潔な記事がありましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

こちらの記事にあるように、柴野碧海先生は、徳島藩藩儒から江戸幕府に仕えた偉大なる儒学者でいらっしゃったそうです。しかも、碧海先生は、江戸幕府直轄儒学教育機関「昌平黌(昌平坂学問所)」教官にして、かの「寛政の三博士」であり、「寛政異学の禁」を主導されたという、偉大なる「江戸幕府御用学者」柴野栗山先生のご養子でいらしたそうです。

展示解説によれば、当時、柴野碧海先生は、国許の阿波藩と江戸とを往還しておられたそうですので、具体的な経歴がはっきりしない岡笠山先生にとって、年紀を伴い、かつ、当代一流の学者の賛文を伴うということで、この作品はたいへん貴重なものだそうです。

そうすると、岡笠山先生が、柴野碧海先生を介して、将軍様とまでは至らなくても江戸幕府のかなり上の偉いさんと面識があった可能性は十分に考えられると弊方妄想したいと思います。

また、勝手に作品No. 03 「瀑下洗馬図」の解説によれば、岡笠山先生が画材として用いられた基材である絵絹は、その絹目がいずれも細かい高品質なものだそうです。先ほどの通り、岡笠山先生は、東海道沿いで繁盛した元伊勢屋のご主人でいらしたので、豊かな財力をお持ちになっていたと推定されています。

ということで、岡笠山先生だけでたいがい長い記事となってしまいましたので、とりあえず「その1」として終わらせて頂いて、横井金谷先生については「その2」とさせて頂きたいと思います。

ここまで閲覧頂きましてありがとうございました。