「没後一〇〇年 今尾景年展」(-2025.3.9)・京都府立京都学・歴彩館

閲覧ありがとうございます。日本絵画一愛好家です。

本記事は、2025年1月11日から3月9日まで京都府立京都学・歴彩館(京都市左京区)にて絶賛開催中の「没後一〇〇年 今尾景年展 精緻なる花鳥画」について、弊方による雑な飛報とご理解頂けますと幸甚です。

ということで、京都府立京都学・歴彩館ウェブサイトの本展ページに僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

本展「今尾景年展」に関して、弊方、インターネットを安直に検索しておりましたところ、旧Twitter現X にて、次のような重要な旧tweet現post を検出することができました。僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

次の担当展示です。無料ゾーンなのであまり広報されないけど、今尾景年の絵画と絵付けした工芸品など展示します。贅沢展示です。

— うえた🐥ひよこ (@ueta_hiyoko) December 26, 2024

【1月11日~3月9日】「没後100年今尾景年展 精緻なる花鳥画」|イベント|歴彩館公式ページ【京都府立京都学・歴彩館】京都北山の総合学習施設 https://t.co/ZDLFP9dtda

うえたひよこ先生は、もちろんご本名ではなくハンドルネームですが、京都文化博物館にておそらく日本画関係をご担当されている著名な学芸員の先生でいらっします。弊方、TVやWEB記事などにてご尊顔を拝見したことがあります。

かつてモモイロインコのハンドルネームをお名乗りになっていたので、弊方、胸中で勝手に一方的に無断で「日本画鷹の眼モモイロインコ」先生とお呼びしていたのですが、最近はひよこをお名乗りになっているので、「日本画鷹の眼ひよこ」先生と心の中で改めさせて頂きました。

鷹なのかひよこなのかどっちかはっきりしなはれ! という感じでたいへん申し訳ありませんが、弊方の意図としては、日本画に関してホークアイ(鷹の眼)をお持ちになるひよこ先生ということで、弊方が私的に奉っている「名誉称号」のつもりなのですが、おそらくご迷惑だと思われるので「迷惑名誉称号」とさせて頂きたいと思います。

弊方が把握している限りですが、京都文化博物館において日本画鷹の眼ひよこ先生がキュレーションされた展覧会としては、例えば、昨年2024年の「生誕140年記念 石崎光瑤」展、一昨年2023年の「発掘された珠玉の名品 少女たち-夢と希望・そのはざまで 星野画廊コレクションより」展、2021年の「小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌」展などが挙げられると思います。もちろん弊方いずれもお伺いいたしました。

なお、石崎光瑤展については、弊方、雑な飛報を投稿させて頂いておりますので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

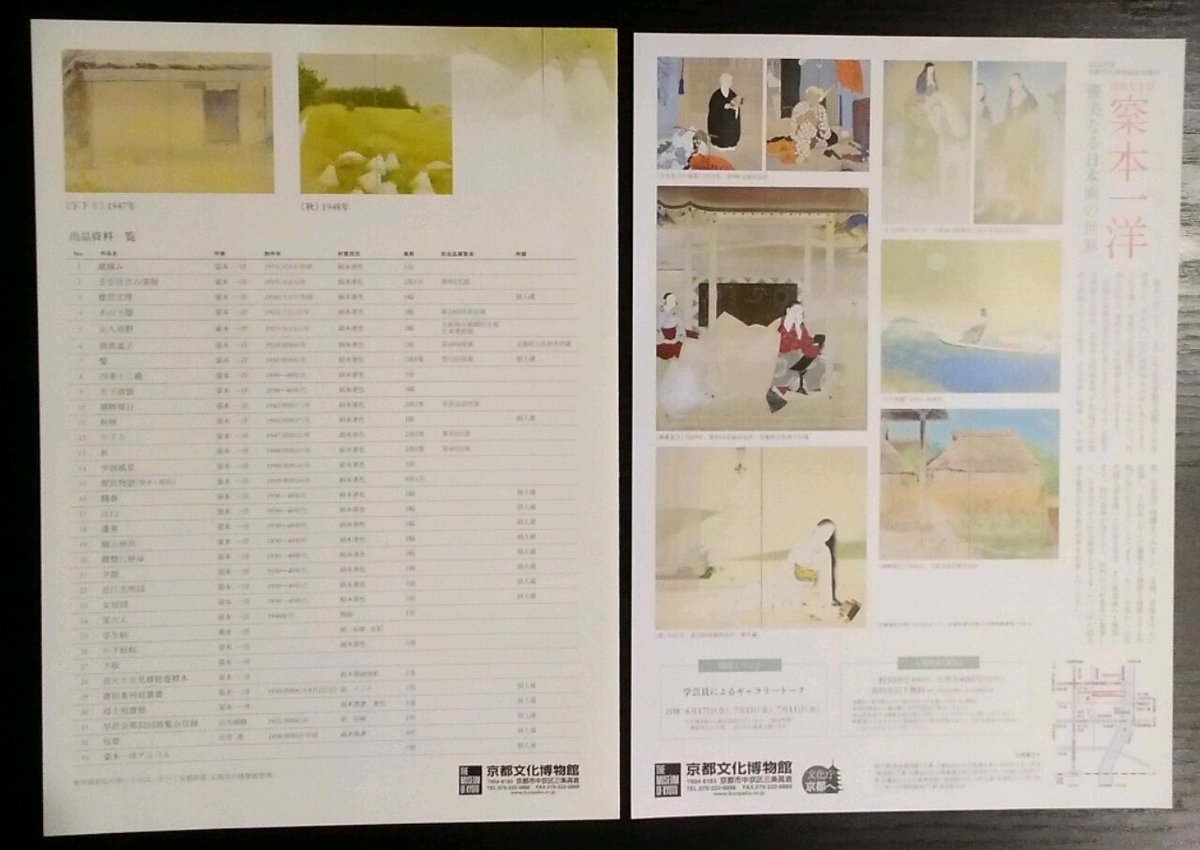

弊方としては、これら特別展はもちろんのこと、2022年の総合展示「没後70年 梥本一洋 ~優美なる日本画の世界~」展が激萌えでした。2回お伺いしました。

「梥本一洋」ですが「まつもと いちよう」とお読みします。「梥」の字がウかんむりの下に「公」の下に「木」の字で「松」の異字体だそうで、環境依存文字のようですので、きちんと表示されないかもしれません。

ご参考までに、総合展示「梥本一洋」展のチラシ(フライヤー)とパンフレットの表裏を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を僭越ながら掲載させて頂きます。

なお、京都文化博物館ウェブサイトに総合展示「梥本一洋」展のアーカイブがありますので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

また、2020年には「舞妓モダン」という特別展が開催されており、弊方、「京都」で「舞妓はん」ってベタでんなぁ、と思って最初はお伺いするつもりがなかったのですが、この特別展のキュレーターが日本画鷹の眼ひよこ先生でいらっしゃるらしい、ということで気が変わってにお伺いしたところ、やはり期待が裏切られることなくたいへん素晴らしい激萌え展覧会でした。

こちらもご参考までに「舞妓モダン」展の図録と展示作品リストとチケット半券の雑な写真を僭越ながら掲載させて頂くとともに、「舞妓モダン」展のアーカイブに僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

ということで話が逸れましたが、本展「今尾景年展」も、日本画鷹の眼ひよこ先生のキュレーションとのことなのですが、あれ?! ひよこ先生は京都文化博物館の所属でいらっしゃいますよね???

弊方が安直にインターネットを検索した限りでは詳細はわかりませんでしたが、京都文化博物館も京都学・歴彩館も「京都府立」ということなのでしょうか?! と妄想しております。

弊方、京都学・歴彩館にお伺いするのは初めてでしたが、こちらは京都府立総合資料館の後継的な位置づけとのことで、京都府立大学下鴨キャンパスや京都府立植物園に隣接したところにあり、かつて何度かお伺いしたことがあります。京都市営地下鉄の北山駅の1番出口から出て下鴨中通を南に下るとすぐでした。

さて、先ほどの日本画鷹の眼ひよこ先生の旧tweet現post でもわざわざ仰っておられますように、本展「今尾景年展」めっちゃ「贅沢展示」でした!!!

本展の拝覧は無料なのですが、なんと無料なのに贅沢!! これはもぉたまりませんわ!!! (by 鴨川つばめ先生『マカロニほうれん荘』の斎藤ルミたん)

さて、今尾景年先生といえば、今をときめく木島櫻谷先生のお師匠さまとして知られているかと思います。

ちなみに、木島櫻谷先生に関しては、昨年2024年3月16日から5月12日まで泉屋博古館東京で開催されておりました「ライトアップ木島櫻谷 四季連作大屏風と沁みる「生写し」」展に関して雑な記事を投稿させて頂いておりますので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

しかしながら、自称日本絵画ヲタクの弊方、かなり屈折しておりますため、敢えて「鈴木派」の画人として今尾景年先生を紹介させて頂きたいと思います。

鈴木派に関しては、兵庫県赤穂市の赤穂市立美術工芸館田淵記念館において、2015年から2016年において「京都画壇・鈴木派の隆盛」展という展覧会が開催されておりました。弊方、この展覧会は全く存じ上げなかったものの、田淵記念館にお伺いしたときに図録をゲットさせて頂きました。

ご参考までに「京都画壇・鈴木派の隆盛」展図録の雑な写真を掲載させて頂くとともに、同図録から鈴木派の簡潔な解説を、下記の通り僭越ながら引用させて頂きます。

明治時代の前半、絵画の頂点であった京都画壇において、赤穂ゆかりの画家、鈴木百年とその息子松年を中心とした鈴木派は、一時代を築きあげました。鈴木派には、今尾景年、久保田米僊、畑仙嶺に松年を加えた百年四天王をはじめ、現在の相生市出身の西田竹僊なども在籍していました。また、松年の弟子には、女性として初めて文化勲章を受賞した上村松園がいます。

(赤穂市立美術工芸館田淵記念館 2015年) 第3ページ第2-5行

ちなみに、赤穂市立美術工芸館田淵記念館に関しては、一昨年2023年12月6日から昨年2024年3月4日まで開催されておりました「赤穂ゆかりの日本画展~上郡町西光寺収蔵品を中心に~」について雑な記事を投稿させて頂いておりますので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

さらにちなみになのですが、鈴木百年先生と鈴木派に関しては、一昨年2023年10月3日から12月4日まで千葉県佐倉市の国立歴史民俗博物館で開催されておりました企画展示「陰陽師とは何者か-うらない、まじない、こよみをつくる-」においても少し触れてさせて頂いておりますので、こちらも僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

「京都画壇・鈴木派の隆盛」展図録によれば、同展では「鈴木派 鈴木百年の弟子」(第四章)として、今尾景年先生、畑仙嶺先生、徳美友僊先生が紹介されており、その中心は景年先生でした。再び同図録から景年先生の簡潔な解説を、下記の通り僭越ながら引用させて頂きます。

今尾景年(一八四五~一九二四)

今尾景年は赤穂ゆかりの画家、鈴木百年の門弟である。鈴木松年・久保田米僊・畑仙嶺と並んで百年門下の四天王とされる。

初め梅川東居に浮世絵を学び、後、百年に師事した。花鳥画の大家として知られ帝室技芸員、文展審査員、帝国美術院会員を務めた。

赤穂の画家平井正年が師事するなど、赤穂にゆかりをもっている。

(赤穂市立美術工芸館田淵記念館 2015年) 第71ぺージ下段第1-7行

おぉ! 今尾景年先生は帝室技芸員でいらっしゃったのですね!!

帝室技芸員に関して弊方のインターネットを安直に検索したところ、解説記事ではないのですが、東京国立博物館において2009年の本館・日本ギャラリーにて「帝室技芸員」の展示があったそうで、東博ウェブサイトにアーカイブが残っており、こちらの解説が簡潔でわかりやすいかと思いましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

帝室技芸員は勅任官の待遇を受けられたということですので、今尾景年先生は、中央省庁の次官や局長クラスと同じくらいのお立場だったようですね。めちゃ大物ですね!

この超大物の今尾景年先生ですが、これまでほとんど展覧会らしい展覧会が開催されていなかったようで、本展チラシ(フライヤー)等でもキャッチコピーにありますように「五〇年ぶりの回顧展開催!」とのことでした。前回の開催がなんと五〇年前! 京都学・歴彩館の前身の京都府立総合資料館時代の1974年に「明治京都日本画壇の巨匠 ~今尾景年回顧展~」展が開催されて以来だそうです。

木島櫻谷先生もそうでしたが、ご存命中はたいへんな巨匠でいらしても、一般的には忘れ去られてしまって展覧会/企画展も開催されない画人の方々は多い模様です。

そういう意味でも、自称日本絵画ヲタクの弊方としては、本展「没後一〇〇年 今尾景年展」を超絶激萌え展覧会として推させて頂きたいと思います。

さて、京都学・歴彩館の出入口(玄関)付近に、本展「没後一〇〇年 今尾景年展」のポスターが掲示されておりましたので、僭越ながら雑な写真を掲載させて頂きます。

本展「没後一〇〇年 今尾景年展」は、玄関から入って左手にある1階展示室にて開催されておりました。

玄関左手は、スロープと階段になっており、本展「没後一〇〇年 今尾景年展」のポスターと案内が掲示されておりました。こちらも僭越ながら雑な写真を掲載させて頂きます。

展示室に入りますと、出入口右手に受付が設置されておりました。繰り返しますが本展なんと無料ですが! スタンプラリーみたいなことが催されていたようで、監視員の方が受付も兼ねていらっしゃった模様です。

本展「没後一〇〇年 今尾景年展」は当然ながら写真撮影禁止ですので、簡単に展示構成を説明させて頂きます。基準は出入口の入口側から見て右左奥です。

展示室の左手側は壁面展示ケースとなっており、展示室の奥側および右手側には、傾斜型覗き展示ケースが設けられ、一部の作品は壁面に展示されておりました。展示室の中央には、平型覗き展示ケースと行灯型展示ケースが設けられておりました。

本展「没後一〇〇年 今尾景年展」では、もちろん展示作品リストが配布されており、それに加えて気になる点を弊方鉛筆でメモさせて頂いたのですが、後に触れさせて頂くとおり、ちょっと粗相を冒してしまいました。

それはともかく、展示作品リストと弊方のメモの翻刻とを混ぜ合わせた、本展「没後一〇〇年 今尾景年展」勝手に作品/資料リストを下記の通り僭越ながら掲載させて頂きます。

なお、下記の勝手に作品/資料リストのNo. は弊方が勝手に一方的に無断で付与したもので、その序数は配布されていた公式の展示作品リストの掲載順によります。

また、展示作品の形態(紙本水墨淡彩とか掛幅(文人表具)とか)も弊方が作品を拝見して独断で判断(妄想)したものです。それ以外は本展「没後一〇〇年 今尾景年展」にて配布されていた公式の展示作品リストによります。

[勝手に作品/資料リスト]

○展示室出入口向かって左側の壁面展示ケース内展示

01. 「水辺捕狸」(三国幽眠賛) 紙本水墨淡彩 掛軸(文人表具) 明治時代

02. 「群芳百蟲図(四時花木群蟲図)」 絹本彩色 掛軸(大和表具) 明治18(1885)年

03. 「安宅関図」 絹本彩色 掛軸(文人表具) 明治19(1886)年

04. 「富士巻狩図小下絵」 紙本水墨 掛幅(文人表具) 明治31(1898)年頃

05. 「貝づくし」 絹本彩色 六曲一雙屏風(横長) 明治40(1907)年

06. 「引き舟」 金地墨画 二曲一隻屏風 明治~大正時代

07. 「江邨春色図」 絹本水墨淡彩 掛幅(大和表具) 明治43(1910)年

08. 「秋野群鶉図」 絹本彩色 掛幅(大和表具) 明治45(1912)年/大正元年

09. 「寒月双鴨図」 絹本彩色 掛幅(大和表具) 明治~大正時代

10. 「百事如意図」 紙本水墨淡彩 掛幅(文人表具) 明治~大正時代

11. 「養素斎書」(富岡鉄斎書) 掛幅(横長・大和表具) 明治31(1898)年

12. 「帝室技芸員拝命祝賀詩書」(富岡鉄斎書) 掛幅(文人表具) 明治37(1904)年

○展示室奥の傾斜型覗き展示ケース内展示

13. 「写生 (ハト、魚とイカ、人物)」 紙本墨画・台紙貼付け 明治8(1875)年~明治33(1900)年

14. 「四季花鳥図扇面画帖」 紙本扇面画帖(折畳) 2帖 明治30年代(1897~1906)

○転移室出入口向かって右側の傾斜型覗き展示ケース内(一部壁面)展示

15. 「景年花鳥画譜」 木版印刷 4冊 明治24(1891)年 [個人蔵]

16. 「写生帳」 冊子 5冊 明治3(1870)年~明治18(1885)年

17. 「写生譜折帳 「草花」」 明治13(1880)年、「禽類」 明治33(1900)年

18. 「千歳之松之図」 紙本水墨 額装 大正4(1915)年

19. 「牡丹図」 紙本彩色扇面 掛幅(大和表具) 明治~大正時代

20. 「宝船図」 紙本墨画 掛幅(大和/文人不明) 明治~大正時代

21. 「扇 桜楓の図」 紙本彩色 明治~大正時代

22. 「扇 菊水の図」 紙本彩色 明治~大正時代

39. 「養素斎印譜」3冊 昭和5(1930)年

40. 「今尾景年所用印」 6顆 印譜とともに2顆ずつ展示

41. 『今尾塾絵画展覧会作品集』 明治36(1903)年

42. 「養素斎遺墨集」 昭和2(1927)年

パネル:今尾景年略年譜

パネル:「六角通の邸宅2階の画質にて」(写真)

パネル:「東本願寺の大画室にて《錦軟障(高松軟障)千歳松図》」(写真)

○展示室中央の平型覗き展示ケース・行灯型展示ケース展示

23. 「茶碗 銘 旭稚松」(楽惺入作) 大正時代

24. 「茶碗 銘 武蔵野月」(楽広入作) 大正時代

25. 「茶碗 銘 双竹」(永楽妙全作) 大正時代

26. 「鉢 銘 古木梅」(永楽妙全作) 大正時代

27. 「蓋置 銘 松竹梅」(永楽妙全作) 大正時代

28. 「蓋置 銘 四季の花」(永楽妙全作) 大正時代

29. 「蓋置 銘 群虫」(永楽妙全作) 大正時代

30. 「香合 銘 らんちゅう」(今尾景年手造) 大正時代

31. 「盆 銘 貝尽くし」 大正時代

32. 「茶入 銘 柳鷺」(黒田正玄作) 大正時代

33. 「茶入 銘 芒鶉」(三木表悦作) 大正時代

34. 「茶杓 銘 新年」 大正時代

35. 「茶杓 銘 ほたる」 大正時代

36. 「茶杓 銘 籬」 大正時代

37. 「花生 銘 孔雀」 (高橋道八作) 大正時代

38. 「水指 銘 千と勢松」 (永楽妙全作) 大正時代

展示室中央の作品群は大半が陶芸作品です。括弧書きのご尊名が陶芸作品を制作された作家の先生であり、当該陶芸作品に絵付けされた釉薬絵画作品が今尾景年先生によるものです。

なお、勝手に作品No. 30の「香合 銘 らんちゅう」は、陶芸作品ですが絵付けされておらず、陶芸作品そのものを今尾景年先生が制作された模様です。

また、勝手に作品No. 34-36の茶杓も今尾景年先生の制作で、あの細い茶杓の取手部に景年先生による繊細な絵が描かれておりました。

勝手に作品No. 11, 12は、今尾景年先生と親交のあった、近代文人画の巨匠、富岡鉄斎先生による書作品で、作品No. 12の「帝室技芸員拝命祝賀詩書」は、景年先生が帝室技芸員に任せられたときのお祝いを鉄斎先生が書として贈られた作品のようです。

これら出陳作品・資料のうち、勝手に作品No. 15の「景年花鳥画譜」を除いて全ての作品/資料が、京都府蔵・京都文化博物館管理でした。

勝手に作品No. 02「群芳百蟲図(四時花木群蟲図)」が本展チラシ(フライヤー)の表面やポスターに採用されている作品です。写真が少ないので、京都学・歴彩館の展示室スロープ前の掲示ポスターを、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を僭越ながら掲載させて頂きます。

また、本展チラシ(フライヤー)の裏面には、勝手に作品No. 08. 「秋野群鶉図」と、勝手に作品No. 03. 「安宅関図」が掲載されておりました。こちらも僭越ながら、本展チラシ(フライヤー)裏面上半分の雑な写真を掲載させて頂きます。

弊方、「安宅関図」は以前、京都文化博物館の総合展示で拝見した記憶があります。

勝手に作品No. 39「養素斎印譜」と同No. 40「今尾景年所用印」ですが、展示解説によれば、景年先生の所用印の総数は214顆だったそうで、「養素斎印譜」は、景年先生がお亡くなりになられた後の昭和2(1927)年に鈐(けん)されて、昭和5(1930)年に限定300部が完成したとのことでした。

ところで「顆」と「鈐」がなんかよくわかりませんでしたので、インターネットの安直な検索により調べましたところ、印鑑を数える数詞が「顆」だそうで、「鈐」は「印を押す」という意味だそうです。

また、勝手に作品No. 14. 「四季花鳥図扇面画帖」は、折畳式の扇面画帖なのですが、その箱書と表題は、木島櫻谷先生が書かれたそうで、巻頭文(序文)と巻末文(跋文)は上田萬秋先生が記されたそうです。

櫻谷先生は先ほどの通り、近年ではめちゃ有名な景年先生の高足ですが、萬秋先生も景年先生の高足だったそうです。

弊方の安直なインターネットの検索により得られた、東京文化財研究所ウェブサイトのアーカイブにおける上田万秋(萬秋)先生のページに、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。弊方、萬秋先生についてもこれからチェックさせて頂きたいと思います。

あとは今尾景年先生とは直接関係ないのですが、弊方存じ上げなかったのですが、画題として興味深かったのが、勝手に作品No. 10「百事如意図」でした。展示解説によれば、百合根と柿の実と霊芝の三つを組み合わせた図柄で表現される画題で、万事願がかなうようにという意味を持たせたものだそうです。

最後に、先ほど触れさせて頂いた粗相ですが、いろいろメモしておりました際に、弊方私物のバインダークリップボードに金属製のホルダーで取り付けていた鉛筆を、ホルダーごと跳ね飛ばして落としてしまい、よりによって壁面展示ケースの下に入り込んでしまいました。

弊方が壁面展示ケースの下側を覗き込んで探していたのを受付・監視の方が気付いて下さったのですが、見つかりませんでしたので、遺失物届書に遺失物と連絡先を書いて提出させて頂くことになったのですが、退室する前にダメ元でもういちど壁面展示ケースの下を確認したところ、あさっての方向にホルダー付き鉛筆があるのを見つけることができました。

京都学・歴彩館のスタッフの方にはまことに丁寧にご対応頂いた上に、ご迷惑とお手数をおかけすることになり、たいへん申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

ということで、飛報ですので、今度こそ簡潔にまとめたいと思ったのですがダメでした。あきませんね、反省しております。

最後とかいいながらもう1点、石川県立歴史博物館にて2021年4月25日から6月27日まで開催されていた春季特別展「小原古邨 -海をこえた花鳥の世界-」展を拝覧した折に、弊方、先ほどの「景年花鳥画譜」(同展では金沢市玉川図書館蔵、作品No. 3-008)を初めて拝見したのですが、この折に、景年先生が「日本画」だけでなく、陶芸を中心とした「工芸」の世界でもたいへん大きな影響を及ぼされた巨匠であることを実感した次第です。

石川県立歴史博物館ウェブサイトに「小原古邨」展のアーカイブが残っておりましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

そういう意味でも、本展「没後一〇〇年 今尾景年展」は、比較的小規模の回顧展であったにもかかわらず、景年先生の日本画だけでなく工芸分野でのご活躍がバッチリ展示され、その幅広いご活躍やご交友がたいへんわかりやすい、ステキ超絶激萌え展覧会でした。日本画鷹の眼ひよこ先生スゲー!!!

あいかわらずどこが簡単な飛報やねん! という感じで長々と申し訳ありませんでした。閲覧頂きありがとうございました。