本質と永遠:芸術的アプローチで世界を理解する

世界を理解するには、個別の事象をなんらかの方法で普遍化(抽象化)する必要があります。そのためには、二つのアプローチがあります。一つは科学的なアプローチ。

ー 個別を分類し、その群相互の関係にあらわれる反復現象の観察から、普遍的なモデルの製作へ向かう

もう一つは、芸術的アプローチ。

ー 個物の特殊性・一回性の凝視を通じて、普遍的なものへ向かう

科学的アプローチは説明不要でしょう。私たちは、一般にこういう態度を求められていますから。ただ、私たち日本人にとっては、あまり得意とは言えません。

一方の芸術的アプローチ、科学的アプローチの限界が見えつつある今、芸術的アプローチは非常に重要になってきていると思いますが、その理解と実践は容易ではありません。

そんな問題意識を持ちつつ迎えたお正月、敬愛する加藤周一がジャコメッティの作品について書いたエッセイ(「称心獨語 」(1972年)収録の「ジャコメッティまたは純粋芸術家」)が、その理解を助けてくれました。ジャコメッティといえば、針金のように細い人体の彫像を見たことがある方は多いでしょう。私もなんとなく惹かれていました。その理由はよくわからないまま・・・。

ジャコメッティは、どのように対象を「凝視」したのでしょうか。

モデルの身体と環境との間に、どんな境も見なかったのであろう。環境につながり、そこに融け込んでゆくものを、融け込んでゆくに任せたのであろう。それでも最後に残るもの、人間の姿のどうしても周囲の物の世界に融けこまぬものを、この画家は見届けようとして、モデルを見つめていたにちがいない。

一般の絵画でするように対象(モデル)と周囲の環境(背景)を分離するのではなく、逆に融け込ませてしまう。それまでしてもなお残るものが本質であり、それを見定めるのです。人はえてして背景の知識に囚われてしまいがちですが、それはどうでもいいこと。

世界に包まれ、世界を包むもの。世界に属し、世界を超えるもの、もしそれを「人間の条件」というとすれば、ジャコメッティが描いたのは、モデルの肖像ではなく、「人間の条件」の肖像であったろう。

そうして残った本質は、周囲の世界の一部でありながら、一部に還元され得ない人間の姿。部分でありながら全体である存在。これは、どういうことでしょうか?私なりの解釈を述べます。

人の死には、一人称と二人称と三人称の死があると言われています。一人称の死とは自分自身の死。これは生き還らない限りわかりません。二人称の死は、かけがえのない人の死。個別的で特殊なものとして、実感いや痛感します。三人称の死は、それ以外の人、例えば有名俳優の死などです。頭では理解できますが、それ以上のものではありません。

二人称の死は、世界に包まれるもの、つまり世界の一部であり部分ですが、自分にとっては世界の全てであり、世界を超えるものかもしれません。

あくまで個別的なものの特殊性に徹し、そうすることで、特殊性を普遍性に向かって越えようとする運動そのものではなかったか。

こうした二人称の死の捉え方は、個別特殊でありながら、人間にとって普遍的な心のはたらきでもあります。いわば、人間にとっての本質的で普遍的な「死の条件」です。個別具体的な二人称の死を突き詰めないことには、死の普遍性には到達し得ないのです。

加藤が言うジャコメッティが描いた「人間の条件」とは、人間に関するそういう心のはたらきであり、彼はそれを目に見える形で表現したのではないかと思います。

削りとり削りとって、最後にどうしても残るもの、小にして大、単純にして複雑なるもの。永久の昔からそこにあり、永久にそこにあろうとする人間の形。(中略)これらの像は、決して大声で叫ばず、訴えない。激情的なものもなく、甘美なものもない。なぜなら、これは、ある日の激情、あるときの甘美な恍惚が来り、また去った後の、そのすべての経験のたたみこまれた人間の姿であるだろうからだ。

削りに削って最後に残ったものは、小(部分・有限)にして大(全体・無限)であるだけでなく、単純にして複雑であり、一瞬にして永遠(この感覚は能にも通じます)。全ての経験が、そこに「たたみこまれ」ているのです。空間も時間も超えて・・・。こうして対象モデルの本質、しかも人間の本質を把握する(しかも芸術家はさらに表現までする)。こうしたプロセスが芸術的アプローチです。そして、こういう眼を持つものが、芸術家なのです。

ではどうすれば、そういう眼を持てるのでしょうか。なぜ、ジャコメッティはそれができたのか。

友人でありモデルでもあった矢内原伊作によると、ジャコメッティにそれができたのは、彼は「世界の現実は無限に素晴らしい」と感じていたからのようです。

しかも個別的なもの、今此処における特殊なるものは、一本の樹も一人の人間の顔も、限りなく美しい。汲めども尽きぬものがそこにあり、従って、もしそうすることが可能ならば、五百年でも千年でも、生きている限りそれらのものを見つめていたい、ということになる。

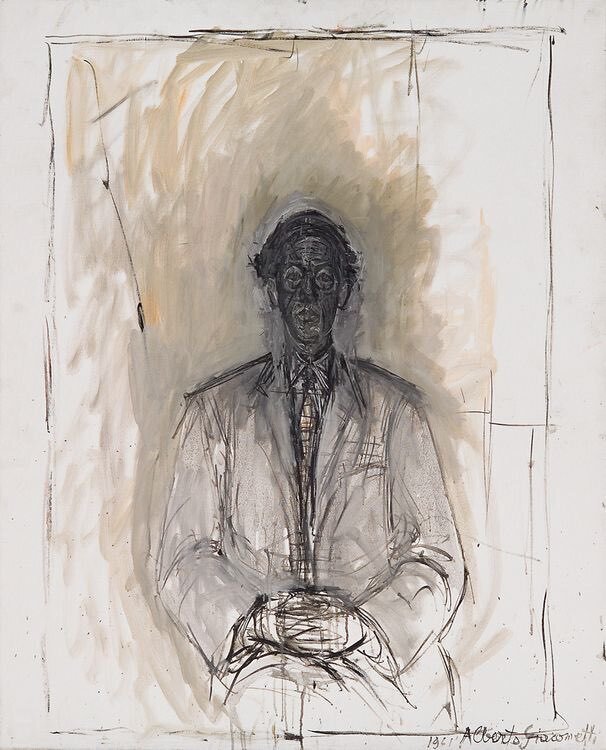

「矢内原伊作」:ジャコメッティ(1901-1966)が1956年から1957年にかけて制作した油彩画

今ここで見る個別のもの全てが美しくずっと見つめていたい、なんと幸せなことでしょう。とても自分には無理と思ってしまうかもしれません。

ここから先は私の推測ですが、ジャコメッティは、最初から個別の「対象が美しく見えた」というよりも、「対象の美しさ」を見つけようとする姿勢を持ち続け、そうして見つける能力が磨かれた結果すべてが美しく見えるようになったのではないでしょうか。それができたのは、個性を追い求めるような主観や自我を、徹底的に排除したからだと思います。

加藤は矢内原が聞いたジャコメッティの言葉を引いて、ジャコメッティのそうした姿勢をあげています。

「セザンヌは個性的であろうなどとは少しもしなかった。彼は主観を捨てて自然を忠実に模写しようとしたのだ、しかも結果においてセザンヌの絵ほど個性的なものはない」といったときに、ジャコメッティは自分自身を語っていたに違いない。その結果、「見るものに働きかけ、何かを生み出す」作品、矢内原像であって同時に人間一般の像である作品が、現れたのである。

「ジャコメッティとともに」矢内原伊作著からの孫引き

対象に対して、できるだけ自我や主観なしに「観る」ことなら訓練である程度はできるようになる気がします。知識や欲望というフィルターなしに観ることができれば、本当の美しさが見えてきて、そうなれば徹底的に凝視することも厭わなくなる。しかも美は心を開くはたらきもあるように思え、そうして本質に到達できそうな気がします。

ところで、加藤はエッセイの最後で、ジャコメッティの作品はそれを見るものの中に何を生み出すか、と問うています。この回答がとても興味深い。

早春のある日、私は伊豆の浜辺に降りて、海を見ていた。風は肌寒く、海の色は美しかった。打ち寄せる波頭は白く、水は午後の陽を通して緑に輝き、そのいうべからざる美は、モネーの絵具もはるかに及ばぬものであった。

そこで加藤は、永遠を感じたようなのです。

そのとき、その海の色を、再び見ることがあるだろうか、という考えが浮かんだ。再び見ることがあっても、いつまでも見ることはできない。この海を愛した数限りない人々が、死んで行ったように、いつか私も死んで跡形もなくなるだろう。しかし、そういうすべての人間の営みと、何の関係もなしに、限りなく美しい海は、大昔からそこにあり、またおそらくすべての人間ほろび去った後もそこにあるだろう。

そんな中で自分をどう定義したらいいか考えていたところ、ジャコメッティの細長い彫像が浮かんできたといいます。

私は広い緑の海のなかに、黒い小さいブロンズの像を見た。それは、波に呑み込まれず、眩しい光にかき消されず、確かにそこにあって、海の全体に拮抗しようとしていた。(中略)

しかしそのとき、そこで私の世界は早春の海とジャコメッティの像とから成り立っていたのだ。繰り返し打ち寄せる波、巨大な拡がり、自然。その自然を見、理解し、愛するものの一回性が、凝って化したブロンズの形。

ジャコメッティによる人間のすべてを織り込んだ像の記憶がスイッチとなり、過去から未来まで姿が変わらない海から、永遠を感じたのだと思います。小さな弱い人間のほんの一瞬ともいえる有限で一回性の人生と、無限と永遠の象徴ともいえる海、それらが同じ次元に存在する。一瞬であり、永遠。空間も時間も超えて、大きな存在と一つになる感覚といえるのではないでしょうか。(余談になりますが、杉本博司の写真「海景」シリーズからも同じメッセージを感じます)

有限な人と無限である海との関係について、哲学者西田幾太郎も言及しています。

無限の実在である「海」から、有限の現象である「波」が生まれ、しかも海と波、無差別なる「一」と差別なる「多」は別のものではない。人間の内なる「心」と、人間の外なる「海」は、その底知れぬ深みにおいて、互いに通底するものだった。

人間とは実在ではなく、波のような「現象」である。実在するのは無限である海だ。波はやがて海に戻る。有限で多数存在する波のような人間は、海のような無限で永遠の「一」、すなわち全体的存在(神?)と大元では同一だと言っているのように思います。(本論とはズレますが、この比喩は人間の生命と死後の世界を暗示しているように私には感ぜられます)

加藤が伊豆の海で実感したことは、こうしたことかもしれません。そして、美とはそうした宗教体験とも擬せられる瞬間にこそ感ずるものだと思います。

ジャコメッティによる芸術的な世界理解(とその結果としての作品)が、加藤をこのような世界と人間存在の本質への気づきにまで導いたといえるのではないでしょうか。まさに世界の理解。

ところで、この加藤のエッセイを読んだのとちょうど同じ日、NHKBSで「見えた 何が 永遠が 〜立花隆 最後の旅 完全版」を観ました(録画でしたが)。

タイトルにもあるようのに、番組最後の方で海岸の汀に立つ立花隆がディレクターに対し、「わからないかもしれないけど、永遠が見えたんだ」というような言葉がありました。

偶然とも思えません。期せずして、戦後日本を代表する知性ともいえる加藤と立花が、世界の本質を捉えることの先で「永遠を見た」と証言する場に立ち合ったような、不思議な2023年の元旦でした。

あらゆるものに美しさを見つけ、芸術的アプローチで本質を直観する、そんなことを日常で実践していきたいと思います。(今年の抱負)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?