ボヘミアン・ラプソディから学ぶ文法「現在完了・過去完了」~バラードの歌詞this time tomorrowについて再々考①~

this time tomorrowについて再考です。再々々考くらいかもしれません。裏の意味を考えるうえで、どうしても引っかかるのです。

しかしこの分析は、英語の勉強にもなります。

このバラード部分は時間的表現が多く、特に完了形が多いのです。実に5,6個くらいあります。

分析をするうえで欠かせないのが、時制をはっきりさせることです。

そこで、完了形を解説し、時制を確実にしてから、裏の意味を探ることにします。

まず、フレディが「見せたい」映像をお話しします。

Mama, just killed a man,

Put a gun against his head,

Pulled my trigger, now he's dead,

Mama, life had just begun,

But now I've gone and thrown it all away-

Mama, ooo,

Didn't mean to make you cry-

If I'm not back again this time tomorrow-

Carry on, carry on, as if nothing really matters-

世界観はスターウォーズ、エピソード1のような、アナキン・スカイウォーカー少年(のちのダース・ベイダー)の家みたいな感じ。荒涼とした砂漠のような中にある洞窟のような家。

実家に帰ったボヘミア少年。(最初のアカペラ部分で、ボヘミア少年は、「貧しく、しかし気高く、風のようなアウトロー的生活をしている」らしいことをほのめかしている。)

時間はまだ明るさの残る夕方。家にはママが一人料理をしている。玄関口で、開口一番「ママ、たった今、人を殺したよ。」

立ち尽くす母。

「頭に銃を突き付けて、引き金を引いたら、ヤツは死んだんだ(今死んでる)。」

耳をふさぐママ。

「ここでの暮らしはついこの間からうまくいき始めたばかりだったのに、今や僕はどうにかなっちまって、人生棒に振っちゃったようなもんだよね、わかってる!」

崩れ落ちる母。

「泣かせるつもりはなかった・・・。

もし僕が今度ばかりは明日になっても(ここに)戻らなかったら、(または、「明日のこの時間になっても戻らなかったら、」)何事もなかったみたいに生活を続けてほしいんだ。」

私の中ではこんなイメージ。

他の人は違うイメージだと思います。それぞれ景色が見えています。

this time tomorrowについて補足です。

この物語においては、this time tomorrowは、「明日の今の時間」ではなく、notがthis timeにかかるとして、「今度ばかりは(もし戻らなかったら)」、と訳しました。でも、「明日の今の時間」として、「もし僕が明日のこの時間に戻らなかったら」でもいいと思います。この場合、「back again」で、「再び帰宅する」という意味であり、notがagainにかかる「二度と(~ない)」という意味ではないということです。

つまり、「今、ママを目の前にしている状況」であり、今からまた去って、明日とはいえ、また戻るから"back again"なのです。今がI'm back状態で、明日がback againという意味です。

こんなことをわざわざ言うのは、ここがネックだからです。

特に、ママを目の前にしていない状況を考えると、時間間隔にずれが生じるのです。

話を元に戻します。

「明日のこの時間」の場合も、今の時間が5時だとすると、明日の5時に戻らなかったら、という意味になります。戻らなかったら、自分は死んだものだと思ってくれというような含みがあります。(「今度ばかりは」でもその含みがある。)

これは、作者が見せたい物語で、リスナーは物語の進行を気にしながらじっと聴きいります。

しかし、ここに、フレディが込めたかった意味を考えると一気に複雑になります。

つまり、現実に殺人に匹敵することがあり、それを母に告白する内容だと思って訳をすると、時制が合わない部分が出てくるのです。

まずは、バラードにおける時制の表現を確認しておきましょう。

まずは、ボヘミア少年の物語の中だけで話します。

バラードにおける時制表現

Mama, just killed a man,

Put a gun against his head,

Pulled my trigger, now he's dead,

Mama, life had just begun,

But now I've gone and thrown it all away-

まずは、ハイフン(ー)で文(セリフ?)が切れるまで、一気に行きます。特徴的な時間表現は太字にしています。

Mama, just killed a man,

は、まずかなりの問題があります。

まず、主語がないのです。

ここで、仮に"I"(私)を補って考えます。

I just killed a man,

これは、アメリカの表現です。イギリスでも最近見られるようです。

もとは、I've (I have) just killed a man,で、「たった今、人を殺した」です。

justがつくと、わかりやすい目印として、現在完了形の中でも、日本語でいう「完了」・「結果」・「経験」・「継続」のなかでも、「完了」を表します。(私は、カ・ケ・ケ・ケと覚えています)

ちょうど着いたよ(arrived)!とか宿題終わったよ(finished)、とか、読み終えたよ(read)、とかいうやつです。(「結果」ともいえます。ちょうど殺したばっかりだから、気を付けて、とか。)

justという時間表現が付くことで、「たった今」感を出します。

しかし、近年、とくにアメリカでは、haveのない過去形の形で使われます。

I just killed a man,

で、「今さっき、人を殺した」となり、ちょっと前の過去をあらわすのです。

haveでは文法上ありえないのですが、yesterdayなどと過去の時間表現が付くこともあります。

フレディは、主語だけ省いて、このアメリカ的文法を使っているのではないかと思います。

ちょっと前の過去を表せるので便利です。

その後も

Mama, (I) just killed a man,

Put a gun against his head,

Pulled my trigger, now he's dead,

と、"I"(私)が省かれ、putやpulledという過去形が来ます。

putは、put-put-putと活用する(現在形ー過去形ー過去分詞)ので、過去形も同じ形です。

しかし、just killedの時制と、put,pulledはちょっとずれていて、「過去」がput,pulled、「ちょっと前」がkilledです。

進みます。

Mama, life had just begun,

But now I've gone and thrown it all away-

まだ文章は続いています。

ここはhad doneという、日本語でいう、「過去(かこ)完了」と言うやつです。

ここで、過去完了に行く前に、現在(げんざい)完了(have)のイメージをおさらいします。

現在完了(have)とは

さらに、現在完了の話をする前に、文法上の語句の説明をします。

完了形には、現在完了(げんざいかんりょう)と、過去完了(かこかんりょう)があり、違いは、ただhaveかhadかというだけ。日本語だけの表現です。後ろに形がつくこともあり、5文字熟語でものものしいです。

さらにややこしい語句として、「過去分詞(かこぶんし)」という言葉があります。

do-did-doneとか、動詞の活用でいう、doneの部分の形のことで、完了形は、この過去分詞の形で使います。

過去があるということは現在もあるわけで、現在分詞はdoingなどが当たります。

doneなどの過去分詞形は、完了形の時や、受動態、形容詞的にも使われます。(there is) a house painted bright red(鮮紅色に塗られた家)など。

この、現在完了(げんざいかんりょう)、過去完了(かこかんりょう)、現在分詞(げんざいぶんし)という3つの言葉を混同しないようにご注意ください。

別にこんな単語、知らなくてもいいですが、説明するうえで一応お話ししました。

では、本題。

現在完了について、おさらい。

have + doneのコア・イメージは、「持っている」ことです。つまり、have。

現在(now)から考えて、今もその状態を「持っている」というイメージが核です。

つまり、ただの過去の一時点でなく、今もその影響を帯びているのです(今に迫っているという表現もされます)。

過去の一時点だと、例えば「鍵をなくした。」というピンポイントでも、

今もカギは見つからないなら、

I've lost my key.

と言えます。

単なる過去は

I lost my key.

で、あとで見つかったのかもしれません。ただ単なる過去を示します。yesterdayとかつくと過去形らしくなります。ピンポイントです。

(因みにlose(なくす、失う)の活用は、loseーlostーlostです。)

つまり、困り顔で言うには、正式には

I've lost my key.

です。しかし、アメリカや近年では、I lost my key.でOKのようです。

とにかく、現在完了は、ただの過去と違って、今もそのイベントが今に影響を及ぼすかがポイント。

そして、鍵の例では現在完了の中でも「結果」を表しそうです。なくしたので、「困っている」とか。「探してる」とか。

しかしこの4用法(完了・結果・継続・経験)も、日本人がわかりやすく考えたものです。コア・イメージは同じ。

雨が降り続いてるなら「継続」とか、justがついてるから「完了」とか、everがついてるから「経験を聞いている」とか、alreadyがついてるから「完了」とか。

全部、過去から続くイベントが「今」どうなってるか。

経験ですら、「イルカに触ったことがある」「アフリカに行ったことがある」などの事実を「持って」いて、それを現在に生かしているということ。

Hみたいな記号であらわされる。時間軸。

|ーーーーーーーーーーー|

↑左端は過去で、右端がnow。

(時間軸が左右に2次元的に表現され、右の一番先頭が、現在「now」。)

現在完了は、今もその過去の影響は続く。

ただそれだけ。

なので、過去完了も考え方は簡単。

右端が「now」じゃなくなるだけ、「過去のある時点」になる、というだけ。

そこから遡って、もっと過去(大過去ということも)のあるイベントの影響が、ある過去まで影響していることを表す。

つまり、今だけじゃなく、過去のことにも使えるというだけ。

それでは、life had just begunに戻りましょう。

過去完了

life had just begun

人生は始まったばかりだった。

つまり、ある過去の時点から見て、より過去の事柄が、ある過去まで影響を及ぼしている。

(時間軸)

|ーーーーー|

↑「より過去」と、右端は「ある過去」。

ある過去とは、詳しく書かれていないが、多分「人を殺した」というピンポイントのイベントが「ある過去」の時点。(厳密にいうと、殺すちょっと前の時点と思われる)

それより前の時点から、人生が始まっていて、「ある過去」から見たら、justがついて、人生が始まり始めたところだった。過去完了の中でも「完了」といえる。

あの時までは、「今まさに人生が始まったばかり」、という感じだったのです。

進みます。

Mama, life had just begun,

But now I've gone and thrown it all away-

次の文は、nowが出てきます。

nowは、まさに今のこと。ママに面と向かって話している「今」です。

厳密には、現在完了にnowを使うのは文法上おかしいです。「今」は現在完了の意味の中に含まれます。しかしよく使われるようです。

nowはひとまずおいといて、この現在完了形は、殺人をした時点から見て、今にかけて、自分がおかしくなって、それを(人生を)投げ捨ててしまった、と訳せます。

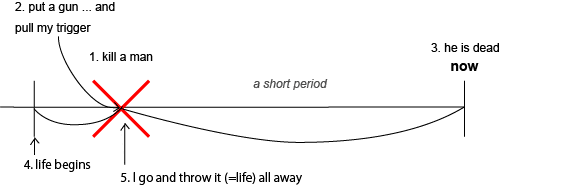

ここまでを、歌詞の順番に、図に表すとこんな感じです。

I goなどの表現はちょっとおかしいですが、動詞は原型で表しています。

補足ですが、he's dead(死んでいる)とは、状態であって、killされた時点でbe deadであり、その状態は永遠に続きます。どのnowをとっても(当然のごとく、nowは常に動きます)、つねにis deadです。生き返らない限り。

しつこくなりますが、killed (a man)といった時点で、(now he is) deadは当たり前ですが、わざわざ言い直しています。headとdeadで韻を踏むためだったかもしれません。また、最初の文は主語がなかったり、リスナーにとっていきなりな展開すぎて状況が頭に入らなかったかもしれないので、殺人の事実をわかりやすくするためかもしれません。わかりませんが、何かありそうです。

進みます。

残りの時制表現

Mama, ooo,

Didn't mean to make you cry-

If I'm not back again this time tomorrow-

Carry on, carry on, as if nothing really matters-

ここは、完了形はありません。

しかし注意すべき時制的表現があります。

冒頭でも述べたように、this time tomorrowが地味に最も問題です。

まず、didn't make you cryは、

I(私)が省略されているとして、意味を考えます。

ママを目の前にしていると考えると、たった今、自分の悲惨な告白により、ママが泣いたことを示します。そして、泣いたことに反応して、「泣かせるつもりはなかった」と言っていそうです。

didn'tが過去形なのは、ママを泣かせる原因となった自分の言った言動に対して、そこに泣かせる意図はなかった、という意味で過去形になっています。

そして、this time tomorrow。

これは、この「ママを目の前にしている状況」では、冒頭で述べたとおりです。

今ママを目の前にしており、これからまた去り、明日とはいえ、また戻るらしいです。「これから去る」とは全く言っていないですが、「back again」と言っているからそう思われます。

今は、ママを目の前にして告白しているシナリオで考えているのでここら辺にしときましょう。

最後にas ifを使っています。

「まるで~のように」と訳されます。

何も全く気にすることなどないかのように。

実際は違うという含みを持つ表現です。

さらに注意が必要なのは、カンマやハイフン(ー)です。

みみは、しつこいくらいにこのセリフを使い続けています。

ここの3文は、最初の部分と違って、全てハイフンで区切られています。

しかし、耳で聞くと1文に聞こえます。

つまり最初から、ママに語り掛けているように聞こえ、意味もすべてつながっているようです。

いまは、時制をつぶすことを主眼にしているので、耳で聞こえるとおりにいきましょう。

つまり、ママに言っています。

続けて、何も気にすることなどないように。(さらに前の文とつなげると、「泣かせるつもりはなかった、もし僕が今度は明日戻らなかったら」続けて、まるで何もきにしないかのように。)

前の文を考慮すると、「続ける」のは、僕がいなくても、いるときと同じ感じで続けて、という意味にもなりえます。

前の文とつながってなければ、殺人やそれに伴う影響を何もなかったかのようにふるまえという意味かもしれない。しかし、「もし戻らなかったら」というので、そういう風にも考えられる。

殺人と息子の喪失のことを、nothingを主語にして、まるっとまとめて表しているようだ。

なんともぼんやりした物語だ。

そもそも、人生を投げ出したのも、自分じゃなく、「彼の」人生かもしれない。

主語がなさ過ぎて、時制どころか、何を話題にしているのかさえ分からないのだ。

まとめ

とにかく、このバラードは、時制表現が多く、1番だけでも、just x2やnow x2やtomorrowやthis timeの時間表現のほか、完了形(現在完了や過去完了)、過去形、as ifなどをつかって、リスナーを誘導しているような惑わせているような作りです。

どちらかというと、完了形を多用するのはイギリス(カナダ、オーストラリア、他イギリス領の国)的ですが、過去形で済ますアメリカっぽい表現かもしれません。しかし、色々省いているのでよくわかりません。

発音は、mattersや、it allなど、リエゾンみたいなところtをdのように発音するのでアメリカ的です。

リエゾンみたいとは、tなどの子音の後に母音が続くときに、t(トゥッ)で切れずに、母音に影響されることを言います(タとかティとか)。

tをtらしく発音しないのはアメリカ的であり、マターzはマーダーz、イトールではなく、イドーと聞こえます。

エルビスなどのアメリカ発祥のロックンロールの影響かもしれません。

そして、まずは、時制表現を物語の中だけで、可能な限りつぶしました。

そして、this time tomorrowの考察は本質的な部分(裏の意味)までは(長くなってしまうので)分析できませんでした。

次回は、表向きの意味の中でも、ママを目の前にしてないバージョンを一個挟んで、裏の意味にいきたいと思います。

ここまでお読みくださり、本当にありがとうございます。

次回もお楽しみに。