壱岐を訪ねる二泊三日・小さな島に150を超える神社を持つ島:⑦月讀神社

古事記によると、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)が、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の次に産んだのが月讀命(つくよみのみこと)だとされている。

京都の月読神社は、487年壱岐の県主「忍見宿弥(おしみのすくね)」が壱岐から分霊したもので、これをきっかけに中央に神道が根づいたことから、壱岐の月読神社が日本神道発祥の地と言われ、全国に各地に存在する月讀神社の総本社とされている。

【延喜式神名帳】

壹岐嶋壹岐郡(いきのしまいきのこほり)

月讀神社(つきよみのかみのやしろ)〔名神大〕

鎮座地:〒811-5732 壱岐市芦辺町国分東触464

御祭神 :

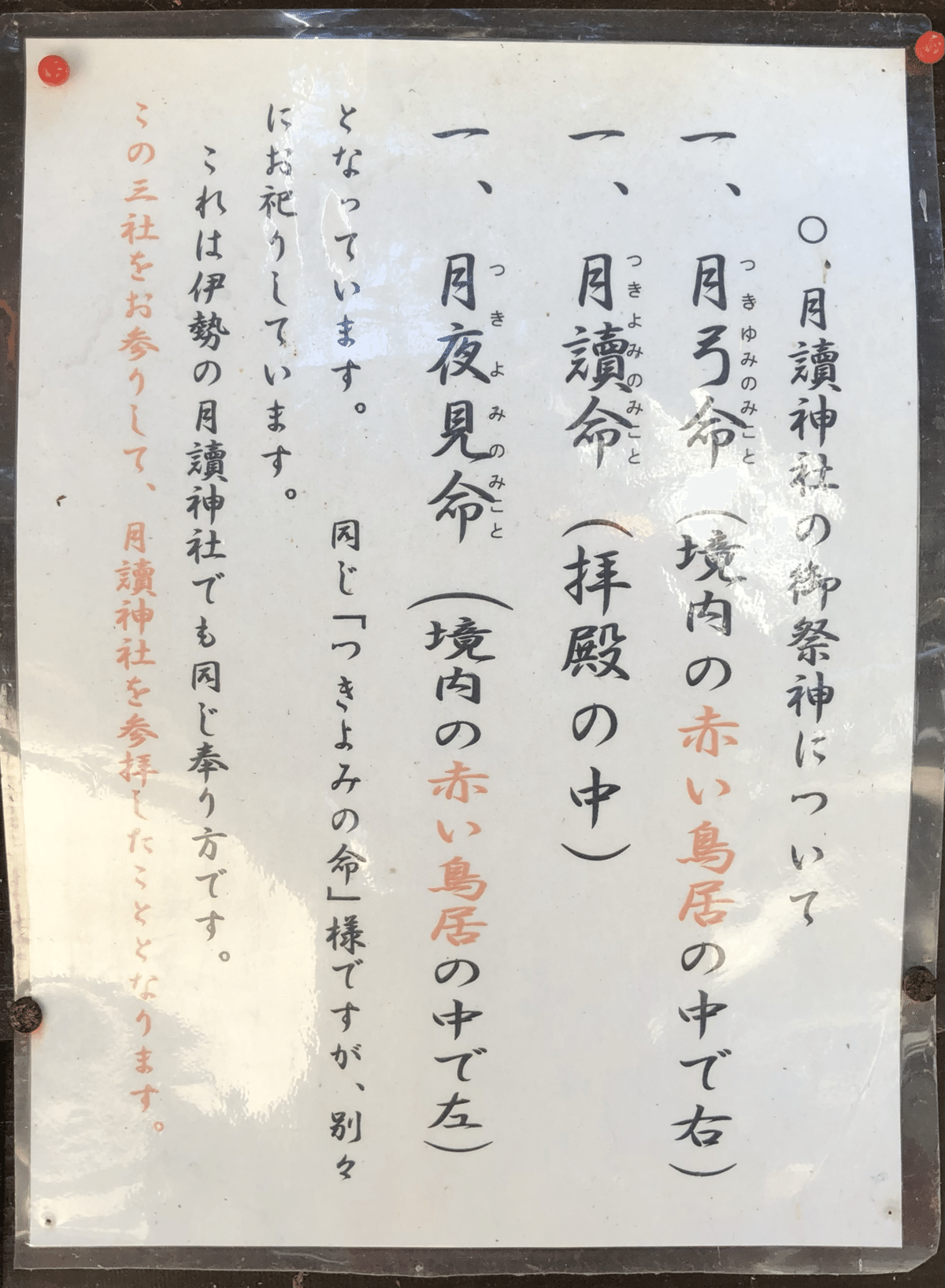

月夜見尊

月弓尊

月讀尊

事前に軽く調べていた月讀神社案内には、どこも判を押したように「巨木が鬱蒼と茂る森の中に静かに鎮座する」という記載があった。添えられている写真も光が抑えられているものが多く、疑いたくはないが明らかにミスリードだった。

実際は、写真の鳥居前は整備された拡幅がある道路を頻繁に車が走っている。木々の中にある静寂を期待すると見事に裏切られるのでご注意を。

ここに書かれている赤い鳥居は、社に向かって右にある鳥居を指す。

月讀神社の前に立つと、壱岐の東西を繋ぐ1本である県道172号が整備される前の遠い昔を見たかったとその利便性に与りながらも考えてしまう。

おそらく道路が開発される前は木々に囲まれた静かな場所だったに違いない。

旅行計画中に小島神社に続いて興味があったのが此処月讀神社だった。

月讀尊の存在を知らず月讀神社この言葉の響きがとても日本的で惹かれた。

明治時代に太陰暦から太陽暦に移行するまではおそらく圧倒的に月に関する事柄が生活にも多かったろう。

単に暦の上でだけではなく現代の煌々とした明るい世界と違った昔、月の光はさぞ存在力が高かったのは想像に難くない。

和歌にも多くの月が詠まれている。

天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

*安倍仲麿・古今集406

月(つく)讀みの光に来ませ あしひきの山きへなりて遠からなくに

*湯原王・万葉集673

太陽は明る過ぎて凝視など出来ないことに対して、月が静かにそこから地上に光を降り注ぐ姿を見続けられる。古の人にとって月は思いを重ね易い対象だったのか。