落ちつづけ、事故りつづける

5年前に友人らと養老天命反天地を尋ねた時に書いた文章。

https://ut-humanitas2018.blogspot.com/2019/09/blog-post_30.html

エンパイア・ステート・ビルディングの出窓から、突然飛び出してしまっては、見たところどこにも安全に降り立つ所のないまま、重力に引かれ、肉体は落下していくしかない。(…)誰かになるための時間の余裕などない、この肉体は「ひと」から切り離され、ひとつの何、落下する物体として、動いていくだろう。通常、「ひと」の上に起こるはずのあらゆることが、代わりに、直接、肉体上に起こっている。

メンバーが教えてくれたこの荒川の文章をのぞいては、荒川修作+マドリン・ギンズについても、天命反転地についても、大した予備知識もなく養老なる土地におりたった。おりたったとは言っても東京から車できたので、さらに静岡から運転を任されていたのもあって、高速道路を数時間とばしつづけた高揚感(その名の通りハイでウェイな感覚)と深部にたまった疲労感をいくぶん引きずったまま、目にしたのは青空に美しい公園と荒川作品の色彩の広がり、背景に遠く美濃平野が霞んでいる光景。

改修中なので団体料金の入場料520円を払って、さあ天命反転の世界へようこそと言わんばかりに入り口にはWe have decided not to die.という宣言が記された荒川+ギンズのポスター、そのすぐ隣には「養老天命反転地って、ナンダ!?」という能天気なポップ体が踊り、ここが公共施設であることをすかさず印象づける。

最初にあるのは養老天命反転オフィスという名の建物。荒川のデッサンなど飾られているのでどうしても美術館的に見たくなってしまう自分を抑えながら、色と地形の世界へ飛び込む。

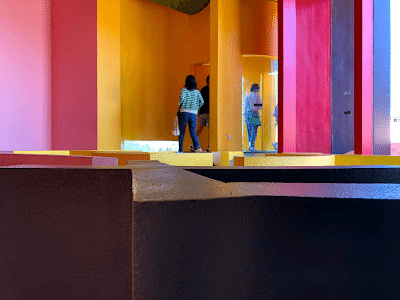

続いて極限で似るものの家。迷路のような遮蔽物のモチーフが続いていく。壁によって分断された家具が目を引き、さらにそれが地下と天井に反転しているのに驚かされる。空間として仕切られていないので、たくさんの隙間から入ったり出たり、周囲の子供たちは大喜びである。

メインのアトラクション?となっているのが楕円すり鉢状の壁に囲まれた大きな広場。このなかにまたさまざまな構築物が配されている。日本列島を模したふくらみや、再び迷路のモチーフが続き、家具もところどころに置かれている。それらの間隙を縦横無尽にコンクリートの線(これは道なのか?)がはしっている。構築物の色彩は経年劣化を免れず、色褪せて、対照的に周囲の緑が眼に強烈だ。そう、特筆すべきは植生の豊かさ!木々が生い茂り、背後に迫る養老山脈にこの奇怪な公園を溶け込ませようとしている。それを祝福するかのようなたくさんのトンボたちの舞。

どの構築物に取り組んでも、山あり谷ありで、暑いなか移動するだけでもおよそ大変なわけで、冷静に何かを分析できたという記憶はない。しかし久々に、高いところを綱渡りするスリル、急な傾斜を無理して登るときに必要な何食わぬ顔、なぜここにあるのかよくわからないソファに座ってみたり、でっぱりにしがみついたり、もう普段の生活では飛び降りることのないような段差から身を躍らせてみたり。幼いときの身体感覚とそれのまとう精神状態を思い出すようで、やはりここは「懐かしい」という言葉を使いたくなる。

気になっていたのは、楕円の空間を取り囲む道路地図のグラフィック。あくまで直線のみで構成されているはずの地図だが、曲面に貼られているためにもちろん正確には直線にとどまっていない。それを見ているだけでも、身体感覚は狂ってくる。

とくにわたしにとっては、直前までの運転の影響が強かったようだ。速度を出して運転している人間はおそらく、外界の状況についての知覚をかなり制限せざるを得ない。脳内に入ってくるものはといえば、ドライブに不可欠な音楽と、後部座席の関西弁と、エアコンの臭いと、なぜか左脚にだけ執拗に当たる日光の熱、あとは重要な視覚情報、たとえば道路の屈曲、前の車との距離、サイドミラーに映る隣車線の様子、インターチェンジやジャンクションを示す表示、これらのとても表層的な部分のみを認識し、車の操作に反映する。

歩いているとき/走っているとき/スポーツをしているときの五感の(特に触感の)働きに比べれば、言ってみれば非常にシンプルな身体感覚のなかにいる。それを支えているのは、この目に見える世界の平面性とか直線性に対しての、かなりの程度の信頼である。

しかし天命反転地においてその信頼はことごとく裏切られることになるみたいだ。ここでは何もかもが曲がっている。見通しが悪い。見知ったサインや家具の形態は、いとも簡単に分断され歪められている。日本列島も凹面上でくねっている。足の裏が平らな地面を掴むことはほとんどないと言っていい。だから、人工世界の平板さへの信頼を強めにチューニングしていた運転直後のわたしは、たやすく足を掬われてしまったようなのだ。

楕円空間の外壁の上に登ると、公園の外を見下ろすことができる。そこには日常世界の公道が整備されていて、見慣れた駐車場の線が規則正しく並んでいる。しかしそれらの凡庸さに、天命反転地での経験を経てなお身をまかせきってしまうことは、もはやできないのではないかと思われた。入り口でみたポップ体が脳裏をよぎる。

ここでわたしは最初に引用した文に舞い戻ってきた。

「エンパイア・ステート・ビルディングの出窓から、突然飛び出してしまっては、どこにも安全に降り立つ所のないまま、重力に引かれ、肉体は落下していくしかない」。このとき、絶対的に死へと近づいていく運命のただなかで、人はどう死なないことができるのか?どう天命を反転できるのか?

落下を認識した精神は当然焦るが、もはやどうすることもできぬ。このとき初めて身体は精神の制御から完全に逸脱し、重力に身をまかせることになる。延々と落下する身体と重力との密着した関係性は、個として自己を保ってきた精神には到底理解の及ばないものだろう。身体は精神ではなく環境とともにあることが明らかになり、自己は両者のあいだに入り込む余地を失ったまま融解していくだろう。

それは車で事故を起こす瞬間の経験と似たものなのかもしれない。事故が起こるとき、それは周囲の環境への信頼が決定的に裏切られるときだ(と、事故を起こしたことは幸いまだないけど、そう思う)。周りの車への、あるいは道路の平板さへの、信頼の度合いを間違えたときに足を掬われることになる。その瞬間、同じように身体(+車体)は重力に身をまかせ、焦る精神はもはやどうすることもできぬ。

このような落下の経験(おそらく誰も経験的に記述することの叶わないもの)を、あるいは日常生活では掴む機会のない身体感覚の可能性を、養老天命反転地は人々にもたらそうとしているのだろうか。それは本来なら一瞬のうちに過ぎ去ってしまう落下、あるいは事故の経験を、サスペンドし、意識可能なくらいに引き延ばして持続させることである。天命反転地でわたしたちは、落ちつづけ、事故りつづけている。(しかしその世界に免停は存在しないから、安心して事故れる。)

屁理屈を承知で言えば、落下の瞬間が引き延ばされつづけるかぎり、わたしは地面に到達しないし、わたしは死なない。

この日は、少しまえに読んだ小説のイメージが明滅していた。

僕は場所を占めない存在。

質量も容積も持たないただの点。 僕という座標。(…)

僕は何もない場所で男と向かい合い、椅子に座っている。眼下には巨大な塔が見える。僕と男はその塔の下で発生したのだ。(…)

男はルービックキューブのような玩具を弄りながら話している。とりどりの色の付いた球形の玩具。(…)男は球形の玩具をパーツへゆっくりと崩していく。赤、青、緑、黄、色鮮やかなひし形のパーツが細い指からポロポロとこぼれ、男の腰かける宙吊りの椅子の脚より下方へ、どこまでも落ちていく。(…)

男に視線を戻すと、まるで定規で引きでもしたようなまっすぐな線が、男の顔の真ん中に走っていることに気づいた。男は口から何かを吐く。空気にさらされた血のような、赤黒い液体。男の顔がゆっくりと左右に分かれていく。

「砕け散った私の体に愛着がないわけではないが、大抵のことは代替可能だ」そう呟く唇も含めた男の右顔がずり落ちていく。

「私の体を構成する物質がばらばらになって。別の生物に、もしかしたら別の知的生命体に再構成される」左顔のパーツが言葉を継ぐ。気づけは男の体もばらばらになっている。重力に引かれた男の破片が椅子の座面を転がり、落ちていく。左胸から肩にかけたあたりの三角形の破片が一番大きいようだ。一つ一つのパーツは、それぞれに声を発しながら落ちていく。(…)

「すべてを削いでいき、これ以上削ぎ取ることができなくなって、最後に残るもの」「それが座標だ」

「座標?」(…)

「そう、体を捨てた今の君や私のようにね。個体に紐づいた体がばらばらになるのは、まだ序の口だよ。精神もまた、物理反応に分解される。物理反応もいずれはひもとかれ、さらに細かくミンチにされる。でもね、いいかい?それでも生の核である認識主体は維持されうるんだ。こんな風にね。私が体を失って座標化し、君もそうで、それでもこんな風に会話が成り立つ。知的生命体の技術はそこまで進む。その後で、座標の集まりが一つの層を形成する。それが、真の行き止まりだ。つまりこの場所だ。ここでは誰もがすべてを知り、完璧に理解することができる」

ただ現実には誰もが死ぬ運命にあるし、代替可能なものを削ぎ落とし続けた先の知的生命体の未来がやってくる保証などない。しかしこれも一つの可能な未来なのだと、荒川修作は誰よりも長い時間軸に立っているようにも思える。

とにもかくにもわたしたちは、公園との格闘に疲れきっていて、誰もが死より前にまず眠りにつくという天命を悟り、話し合いもそこそこに床に着いたのであった。

いいなと思ったら応援しよう!