コトコトあつた③熱田区地域福祉活動計画作業部会

こんにちは!

熱田区社協広報チームです。

今回は2024年度から始まる「第5次熱田区地域福祉活動計画」の策定作業部会の取材です。

熱田区では2019年度に始まった「第4次地域福祉活動計画」が最終年度を迎えており、来年度から開始となる「第5次地域福祉活計画」を策定している最中となっています。

地域福祉活動計画とは

みなさんは「地域福祉活動計画」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

地域福祉活動計画は、わたしたちの安心・安全で幸せな生活を、わたしたちの地域が持つ力で実現 させるために、地域の相談支援機関、団体、社会福祉法人、福祉サービスをはじめとした事業者などと、 連携・協働して取り組んでいくための方向性や具体的な取り組み方を示した将来設計図であり、説明書であると言えます。

では、設計図や説明書である計画があれば地域福祉は進んでいくのでしょうか?

実はそうではありません。その計画に基づいて、多様な人が集まって「ああでもない」「こうでもない」と対話したり、知恵をしぼったり、あるいは会議室を飛び出して実際に行動にうつしてみたり、そんなことを繰り返していくことそのものが地域福祉の推進なのです。

そういう意味で、この作業部会も、いろんな人が集まってワイワイ話し合うこと自体、それが計画になっていくプロセスそのものが地域福祉になっています。

どんなメンバーが参加しているの?

地縁団体のメンバー、障害当事者団体のメンバー、在宅サービス事業所の職員、公募の市民メンバー、区役所職員、大学教員、社会福祉協議会の職員などが委員として参画し、ワイワイ楽しく話し合っています。

委員のみなさんのいきいきとした表情が印象的ですね。

地域のプラットフォームへ

「計画」というと、きっちりとした目標(ゴール)があって、そのゴールに、向かっていつまでになにをどこまでやるか、といったことが決まっていて、それを達成できないと”失敗”。そんなふうに感じませんか?

実際、会議に参加したメンバーからも、「目標を達成するために社協職員(だけ)が必死になっていた」といった話もありました。本来、地域福祉を推進するために”手段”であるはずの計画が、”目的”になってしまう、そんな状況だったと。

3次計画は「社協の計画」として策定されたため、そのようなことが起きてしまったのではないか、という反省をもとに、4次では社協の計画ではなく、熱田区の計画であることが意識されたそうです。

そのことによって、この計画に参画する人ひとりひとりの主体性が生まれました。

まさに計画推進の場が、地域福祉推進プラットフォームになっていったと。

第5次では、3次と4次の計画のよいところをとりつつ、計画のもつ推進力と、プラットフォームのもつ主体的な活動とつながりを生み出す力のいいとこどりで進めてはどうかという話も出ました。

そのあたり、山下匡将さんのインタビュー動画(4分27秒)もどうぞ!

”ぬくとい”ってどんなの?

第4次計画では「ぬくといつながりのあるまち」が目標として掲げられていました。

作業部会では、第5次でもこの目標を踏襲していくということが確認されました。

でも「ぬくとい」ってなんでしょうか?

「ぬくとい」は名古屋の方言で「ぬるい」という意味。そこから「ちょうどよい」「いい塩梅の」というニュアンスでしょうか。

今回の作業部会でも「ちょうどよい関係ってどんなだろうか」、あるいは「熱いお湯と冷たい水をまぜるとぬるくなるけど、地域の温度差はそんなに単純ではないよね」「どうしたらうまく混ざることができるんだろう」といった議論も盛り上がりました。

社協職員の役割って?

地域福祉活動計画はこれまで「社協の計画」と思われてきた側面は否定できません。

しかし、この計画は「みんなの」計画です。

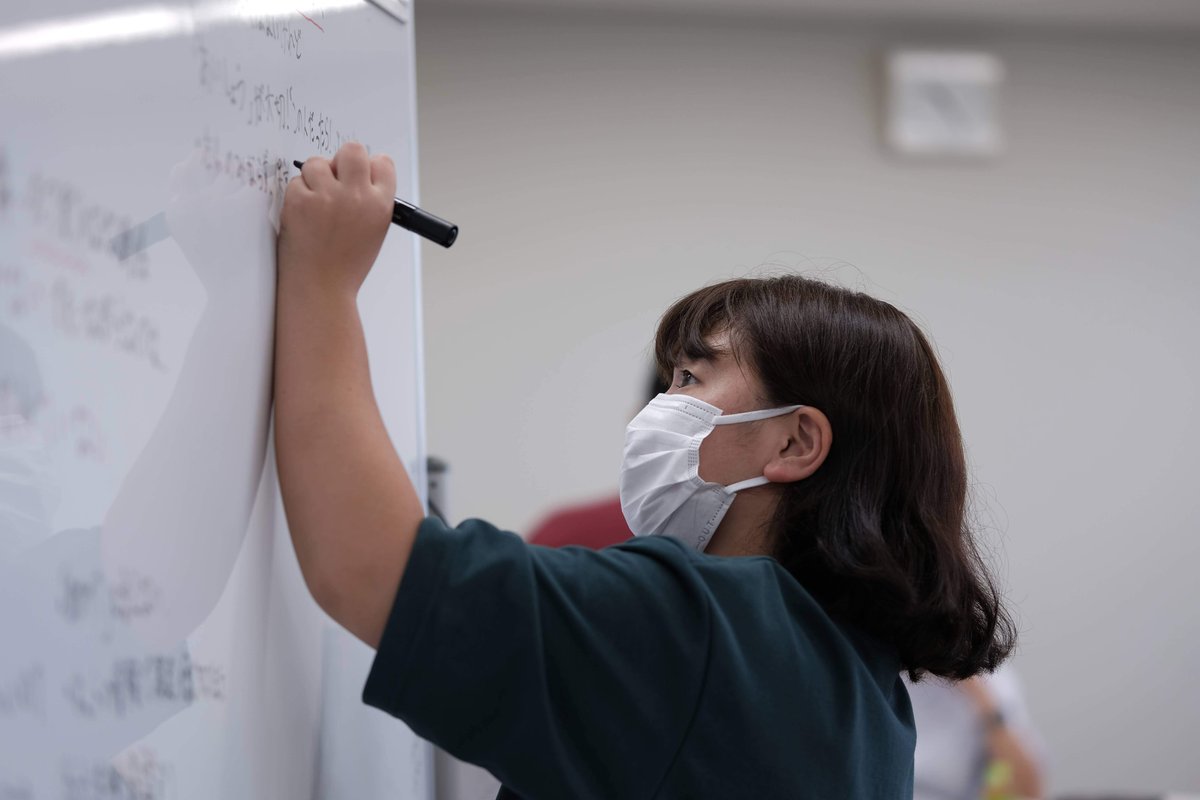

その中で社協職員は多様なメンバーが話しやすい環境をつくったり、議論がすすむようにファシリテーションをしたり、板書などで議論を見える化したり、福祉の視点からコメントをしたりと、プラットフォームが円滑にその機能を発揮するように役割を担っています。

第5次では、一部事務局を担う職員以外は、多くの社協職員ひとりひとりも委員として、自分がやりたいことを積極的に発言しています。

ここにも、この計画の主体は熱田区のみんなであることが色濃く出ていますね。

担当職員にもインタビューしています(3分53秒)ので、ぜひ!

これから約半年をかけ、みんなで計画を練り上げていきます。

どんな計画になるのか、そしてその計画が地域にどんな実践を生み出し、熱田区がどのように変化していくのか。

今からとても楽しみです!