スペイン流育成② ダイヤモンド、5レーン

前回は体の向きに関する話つまり1人のプレーヤーに焦点を当てた話をしましたが、それがグループ戦術からフォーメーションへとどの様に繋がっているのかを見ていきたいと思います。

ダイヤモンドのフォーメーシ

まずベースとして体の向きの考え方を延長して、基本的にひし形の関係を取ります。これは、フットサルの1-2-1のダイヤモンド型のフォーメーションと同じです。

それぞれのプレイヤーに求められる体の向きは同じです。サイドの2人はボールを持っているひし形の底の選手の方に正対するのではなく、それぞれにタッチラインに背を向け、サイドにいても体の向きを取れるようにします。

ひし形の頂点の選手はボールの位置によって右を向いたり、左を向きますが、可能な限りひし形の底の選手には正対しないようにします。

よく「三角形の形を作れ!」とコーチングする指導者がいますが、サイドの2人がボールを持った時に出せる先がないことを考えるとひし形のフォーメーションの合理性を強く感じます。

同じレーンの選手にパスを出さない

スペイン流では自分をマークしている相手を常に見る体の向きを取る必要があります。

そのためパスの出し手に正対することは避けられます。正対するとボールを受ける選手は受けた後にボールを進める方向からチェックに来る相手を見ることが出来ません。

日本では180度ターンで華麗に前を向くプレーを評価し、指導者もこれを鍛えるトレーニングを良しとしている様に思いますが、スペインでは相手が見えていないトラップとターンでリスクの高いプレーとして扱われるようです。

その結果、ひし形の縦に頂点を結ぶパスは出さず「同じレーンの選手にパスを出さない」「パスを入れる時は常にななめ」というルールが生まれているように思います。

この点については、G大阪OBの橋本英郎と岩尾憲が、ロティーナ、リカルド・ロドリゲス、リュイスといったスペイン人指導者が拘ったポイントとして紹介しています。

5レーンとフォーメーション

ペップ・グラウディオラのポジショナルプレーが世界を制していく過程の中で広まった「5レーン」という考え方。

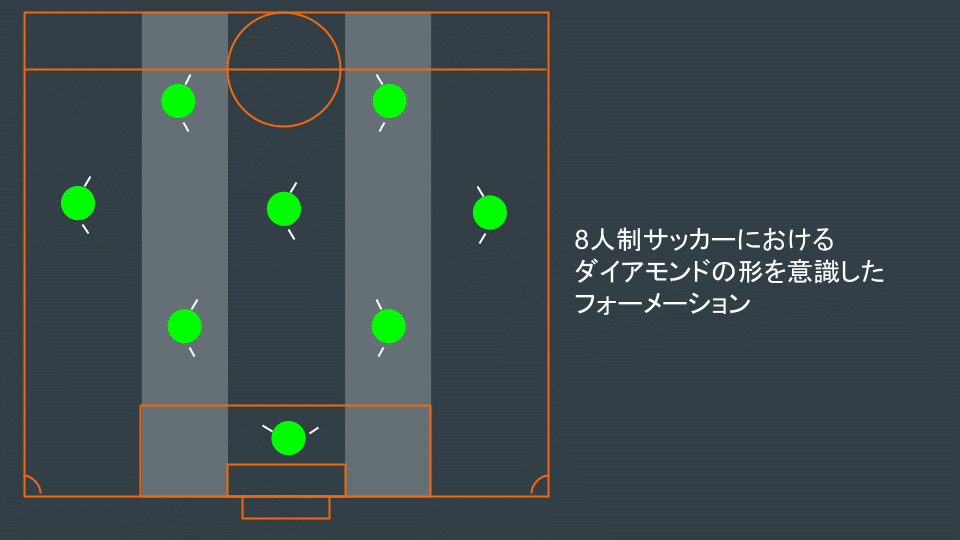

ピッチを5つのレーンに分割し、そのレーンごとに選手が正しいポジションを取る考え方は、体の向き、ダイヤモンドの陣形の延長線上に生まれた戦術と考えます。

例として示すのは8人制のフォーメーションだけですが、

体の向きとダイヤモンドの形が基本

1列前の選手が同じレーンに並ぶことを禁止

1列前の選手は隣のレーンに位置する

を基本にしたフォーメーションが実現可能であることが確認できます。

「ペップ・グラウディオラ キミにすべてを語ろう」マルティ パラルナウ著

これまで触れてきた「5レーン」をはじめとするグラウディオラの考えは、バイエルン時代のグラウディオラを取材した「ペップ・グラウディオラ キミにすべてを語ろう」を参考にしています。

すでに絶版になり、またページ数も多く読むことが大変な一冊ですが、バイアスの掛った誤った解釈ではない本当のグラウディオラの理論に触れるためにも是非手に取っていただきたいです。

参考までに本書の5レーン、偽サイドバックに関する箇所を抜き出して紹介します。

グラウディオラは、誰もが一目でわかるほど高揚していた。土曜日、チームの問題の解決策が見えず、何もできないことへの落胆が月曜日の朝には歓喜に変わった。子供たちからのお墨付きをもらい、アスティアルタに説明したアイデアは、だいたい、次のようなものだった。

「ラームをメディオセントロで固定する。この決定は、動かさない。ラームが敵を分断してアグレッシブに攻撃に出られるために、その両隣にボアテングとダンテを置く。バスティー(シュバインシュタイガー)とクロースを攻撃的なインテリオールとしてラームの前に配置。ここからが新しい戦術的な変化だ。ラフィーニャとアラバをサイドバックだけれども中盤に置く。この2人は、サイドではロッペンとリベリーの代わりとして動くが、重要なのは中での動きだ。もしアラバとラフィーニャがボールを持ったら、そこから縦に速い攻撃を仕掛ける。たとえボールを失っても、全員がセンターライン近くの高い位置に居るので、ボールの奪還は容易だ」

こうしてフレキシブルな3-4-2-1を設置、特筆すべきはサイドバックを攻撃的なMFと同じ高さに置いたこと。ベップは、ファルソラテラル(偽りのサイドバック)のチームを確立した。これは疑いなくバイエルンでの最初のシーズンにおける基本的な戦術になるだろう。また、意味のないパス回しのティキタカに対して全面戦争を宣言したのだった。

その後、4本のラインが引いてある第1ピッチまで私たちを案内してプレーのコンセプトを語り始めた。それも、ここで正確に再現するのは不可能なほど、とてつもない集中力で一人芝居を交えながら、約20分間にわたり説明してくれた。

選手たちが白い4本のラインを超えて、5分割したピッチを移動しながら補い合うのがよく解る、見事な授業だった。しかし、ベップのジェスチャー付きの説明は竜巻の様で、詳細までを理解しているのが難しい箇所もあった。

「ピッチを5分割した5つのレーン状のエリアを認識させて、トレーニングを実施している。基本的に同じサイドのウイングとサイドバックは絶対に同じレーンに居てはいけない。同サイドのサイドバックとウイングは、センターバックのポジションによって外側か内側のレーンに居る。理想的なのはセンターバックが広がった時は、サイドバックは内、ウイングは外だ。

最終ラインから直接パスを受けるためにウイングは開く。もしこのウイングへのパスがうまくいったら、敵陣の中盤を飛び越えることができる。たとえボールを失ったとしても、内側のレーンにいるサイドバックがすぐにスペースを閉じて対応することができる。

この理想的な配置は、敵のプレッシャーを限定させる狙いもある。サイドバックが内に入れば、敵のウイングを引き付けることができる。その敵のウイングがサイドバックについて来なかったら、私たちはピッチ中央にフリーマンを持つことになる。もし、敵のメディオセントロがカバーに入りサイドバックの対応をしたら、今度は私たちのインテリオールがフリーマンだ。試合中、この様にずっと物事が関連して動くんだ。。」

試合中に各選手がやるべきことを1つずつ、次から次へと話してくれた。選

手は自分の動きだけでなくチームメイトがすることに従って動かなければならない。すべてがつながっているんだ。

「攻撃の時、ウイングはサイドを突く。センターフォワードもまた、サイドに流れる。そこで敵のセンターバックを引き付けることができる。この動きで中央に作られたスペースをインテリオールとサイドバックが占有し、そこを活用する。もし私たちのサイドバックがサイドを突いたら、FWはそれについて行って、今度はウイングが中の空いたスペースを占有してフリーになるんだ」

本当は「ハーフスペース」「ライン間」「偽サイドバック」についても触れたかったのですが難しかったです。そちらはたくさんの解説があるのでそちらをご覧いただけたらと思います。