東アジアの人口減少問題と、第二の自治体「Local Coop」が描く未来

少し前になるが、Funding the Commons Tokyoでプレゼンをさせてもらった。このイベントは、そのタイトルにもあるように、公共財(Commons)に対する資金循環の新たな可能性について、世界的な議論を展開する場であり、日本の文脈を世界に発信することを意図していたと思う。この機会を作ってくれた友人たちに、改めて感謝したい。ここでは記録として、会場である国連大学でのプレゼンテーションの映像(English)を共有し、日本語で簡単に説明を加える。

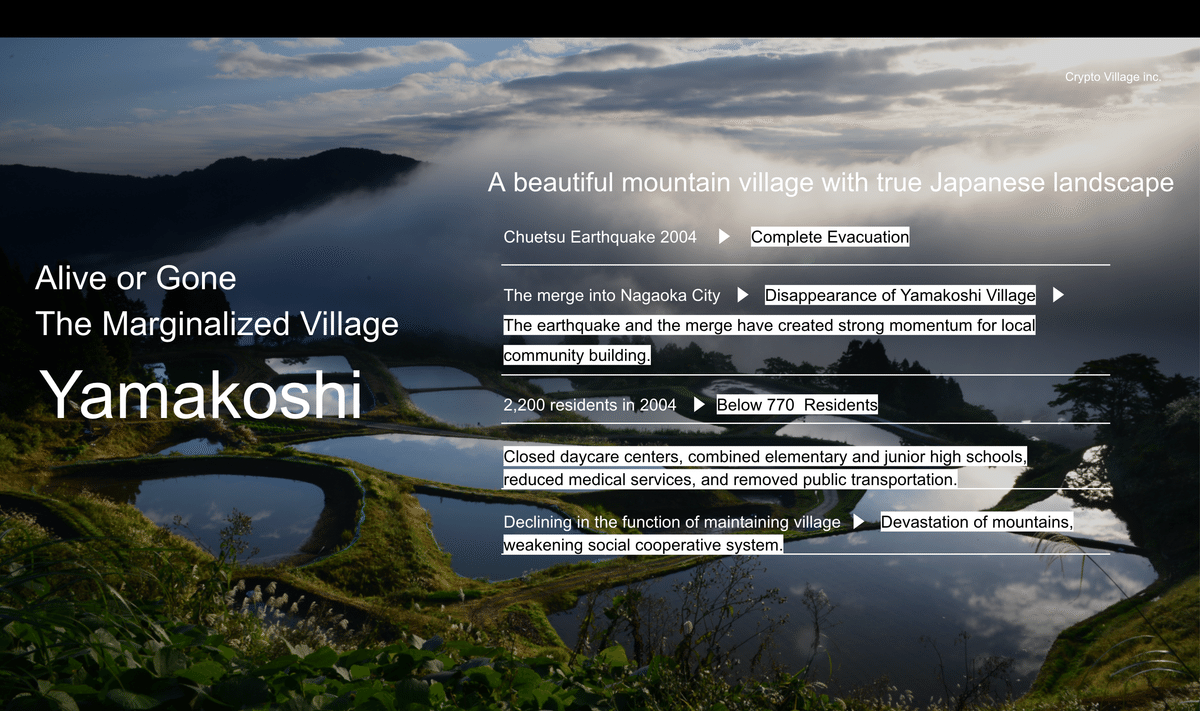

以下が使用したスライド

では、具体的な事例を説明しよう。

そして、錦鯉発祥の地である山古志の象徴として、錦鯉をモチーフにしたジェネレーティブアートを制作し、世界で初めてデジタル住民票NFTを発行することになった。そして、デジタル住民票NFTを購入した人を、私たちは「デジタル村民」と呼ぶことにした。

この6か月間で、これらの共同作業に参加した人々の総数は700名を超え、森林は年間30万USD相当のカーボンクレジットを生み出すことができる状況になった。地域の自然をケアしながら資金を調達できるこのモデルは、他の地域にも展開され始めている。

web

x

以上です。ありがとう。

スライド全体はこちらに

といった感じで話してきた。日本の思想やその文脈を少なからず受け継いだ国内の実践を世界に共有するという運営者側の熱意を感じ、多くのフィードバックと出会いを得ることができ、本当に刺激的な2日間を過ごすことができた。

一方で、こういった場に日本のローカルプレイヤーが依然として皆無であることが残念に思う。なぜ地域で活動しているのか、なぜ日本なのかを考え、自分たちの立ち位置を改めて確認し、仕掛けることが重要であり、もはや「地方創生」や「課題先進国(地域)」といったフワッとした言葉を並べている場合ではないと思う。