発達障害の社会コミュニケーション困難とは

初版:2025年2月2日

ポイント

社会性はいろいろな要素(あるいはモジュール)から成り、それぞれベースとなる脳や神経の働きがわかりつつある

ASD・ADHDでは、社会コミュニケーション困難に「見える」特性が異なるようだ

社会的(語用論的)コミュニケーション症という、社会コミュニケーションのみを呈する神経発達症(発達障害)もある

前回、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)のような神経発達症は、「発達障害」とひとくくりに語られがちであるということを指摘しました。おそらく、「コミュニケーションが苦手」や「こだわりが強い」、「感覚過敏がある」等と言われると思います。一方で、神経発達症それぞれは、必ずしもこれらの特徴を含むわけではありません。

社会コミュニケーションとはなんだろうか

社会性に関わる「何」の問題?

「コミュニケーションが苦手」について言えば、例えばADHDでは、その原因は「不注意」や「多動性-衝動性」に求められると思います(上図)。「同じ、『コミュニケーションがうまく行かない』ってことだから、良いんじゃないの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが、原因が異なれば、当然対処なり対応の仕方が変わってくるはずです。

ここでは、社会コミュニケーションや社会性について、その成り立ちを概観し、それぞれの神経発達症でどのような点で問題があると考えられているか考察したいと思います。

一つ「社会性」と「コミュニケーション」について区別をしておきたいと思います。社会性については、ここでは自分と他者、あるいは他者間で交わされる情報を理解したり、利用したりすること一般だとしておきます。例えば、誰かが大あくびをするのを見て、「眠そうだなぁ」と思ったり、自分も眠くなることを含みます。一方通行でも構いません。コミュニケーションは情報のやり取り一般のことなので、自分の発した情報(あくび等)を他者が受け取り、それに対して他者が何らかの反応をするような場合は、「社会コミュニケーション」と言って区別しています。多分そうなはずです。

「社会性」の構成要素

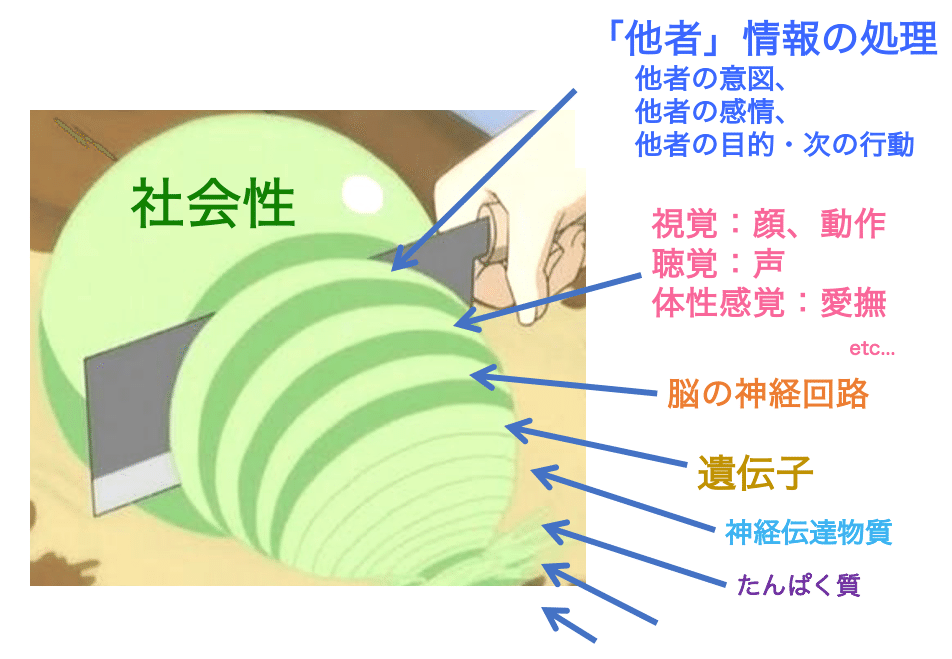

一口に「社会性」と言っても、それを支える要素は多岐にわたります。情報のやり取りに「他者」が入ってくるわけですから、相手の意図や感情、目的が読み取れないとならないはずです。他者が目の前におらずとも、他人にどう思われるかで自分の行動が異なってくる場合は、それは社会性行動と言えそうです。例えば私がこのnoteを掲載したり、読者のことを考えながら文面を推敲することは、他者の存在が前提になった行動をしていると思います。

他者の意図を読み取るための情報の媒体は、言葉やそれを乗せる声だったり、表情だったり、あるいは身体接触かもしれません。突然殴られれば、それはいい意味ではないと理解するでしょう。

そうすると、それぞれの媒体を受け手が利用可能な形式に変換する(処理する)過程があるはずです。これに該当する脳や神経の働きはある程度特定されています。さらにそうした神経の働きを担う細胞やそれをコードしている遺伝子、果ては社会性に重要な物質なんてのもわかってきています。そう考えると、社会コミュニケーションの問題は、様々なレベルの変化で生じうるのだと考えられます。

「社会性」の意義とモジュール性

意識しようがしまいが、他者の情報を積極的に探しに行くことは、適応的な意義があると考えられます。適応的な意義というのは、その個体が生きていくために有利に働くことを含意しています。例えば、自然界では他個体の行動に注意が向く(定位、選好が生じる)ことがよくあります。この局所強調は、他人のふりを見て我がふりを直すという、社会的学習に重要であると考えられます。餌のみならず、交尾相手や捕食者を見つける等、他者に注意が向きやすいということは、何かと有益なのです。

こうした機能は、自分の思考や意図とは概ね独立しており、しばしば「モジュール性」を持つとされます。わたしたちは、生理的な反射のように、素早く、自動的に、専門的に物事へ対処するため、こうした機能を進化させてきたのだ、という考えです。その意味において、社会的な「他者」の情報は生きるうえで極めて重要であり、その処理システムは高い専門性を獲得してきました。

社会性ということをそうした枠組みとして考えたときに、その「障害」がどのようにたち現れていると考えられるのか、まずはASDから見てみることにしましょう。

ASDの社会コミュニケーション困難

ASDでは、診断基準において、社会性の基幹を成すような要素(社会的認知)にその特異性があるとされます。

『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版』で、ASDは社会コミュニケーションの困難に関わるA基準と、こだわりや常同行動などのB基準という2つにより診断されます。ここでは、Aを見てみることにします。Aについては、3つの下位項目が存在します。

ASDの診断基準(DSM-5)

A. 複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における特続的な欠陥があり、現時点または病歴によって、以下のすべてにより明らかになる(以下の例は一例であり、網羅したものではない:本文参照)

(1)相互の対人的一情緒的関係の欠落で、例えば、対人的に異常な近づき方や通常の会話のやりとりのできないことといったものから、興味、情動、または感情を共有することの少なさ、社会的相互反応を開始したり応じたりすることができないことに及ぶ。

(2)対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いることの欠陥、例えば、統合のわるい言語的と非言語的コミュニケーションから、視線を合わせることと身振りの異常、または身振りの理解やその使用の欠陥、顔の表情や非言語的コミュニケーションの完全な欠陥に及ぶ。

(3)人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥で、例えば、さまざまな社会的状況に合った行動に調整することの困難さから、想像遊びを他者と一緒にしたり友人を作ることの困難さ、または仲間に対する興味の欠如に及ぶ。

ここまで読んで、「これってこういうパーソナリティ?」というように、個人の問題に帰する方もおられるかもしれません。しかし、社会性を様々な情報処理の「仕掛け」である、モジュールの問題として理解すると、一概にそうも言えなさそうなことがわかるでしょう。また、上の(1)〜(3)の基準がそれぞれ連関していそうだということも、伺えると思います。

「社会性」を支えるモジュールの特異さ:視線

ところで、下記の画像をご覧ください。

一気に画像がある当たりへスクロールしてみると良いかもしれません。

イラストの顔の周囲をよく見ると、なんだかお菓子の画像が並んでいそうです。さて、最初にどのお菓子をご覧になったでしょうか?ゆっくりスクロールダウンして見ていると、顔イラストより先にKitKatに目が行きそうですが…

例えば、真正面を向いた顔イラストが現れた直後、周囲のお菓子が4ついっぺんに呈示されたとしたら、どうでしょう。はやり視線の向いている右下に注目してしまいそうです。

視線のような社会的手がかりに合わせて、その示す方向や対象に注意が向いてしまうことを共同注意(joint attention)と呼んでいます。こうした行動はヒト以外の動物でもみられますし、視線を追従して頭を上げる行動はカメのような冷血動物でもみられるとする研究もあります(Wilkinson et al., 2010)。かの輪島功一も、ボクシングの試合中に視線をそらすことで相手の注意をもそらす、「あっち向いてホイ戦法」で数々の勝利を収めたとかなんとか。。相手選手の行動を先読みするのに、一般的にかなり視線の情報を使っていそうだ、ということを伺わせるエピソードだと思います。

このような視線追従行動は、かなり自動性が高いと言えます。すなわち、誰かに教わったり、文化や慣習で見られたり見られなかったりはしない類のものだということです。輪島さんの「あっち向いてホイ」も、そもそも輪島さんの目に相手の視線が向いてないと、成立しません。

上図は、ASD者の顔画像への注視行動を調べた研究のメタ分析論文を本記事の筆者が要約したInfographicです(Ma et al., 2021)。年齢・文化差(西洋系か東洋系)で違いはあるものの、画像の「目」の領域へ注視があまり向かないのは、共通しているようです。

なおメタ分析(meta-analysis)とは、あるルールに従って選ばれた、すでに出版された研究論文や、すでになされた他の研究のデータを要約したものを用いて行われる、複数の研究結果についての分析です。出版バイアスなどの評価も必要なので一概には言えませんが、知りたい研究知見の確からしさ(エビデンスレベル)は、より高いと言えます。

「目は口ほどに物を言う」と言いますが、視線のような(自動的な)情報利用がうまく行かないとなれば、社会性行動にも影響が現れることも想像に難くないでしょう。最近、この視線に対するASD者の反応と、より強い情動反応が関係ありそうだという研究知見がありますが(Lassalle et al., 2017)、それはまた改めて触れたいと思います。

「社会性」を支えるモジュールの特異さ:身体動作

ASDの方では身振りの理解も苦手である、ということが診断基準A(2)で指定されています。視線のみならず、身振り手振りも大事なコミュニケーションツールですし、やはりある程度自動性があります。体の「うごき」の情報には私達はとても敏感で、必ずしも手や指の見た目でなくとも、身振り手振りが見えてしまうのです。それを示す現象がバイオロジカル・モーション(biological motion)であり、70年代から知られていました。

上図の左バネルでは、静止画では単なる点の集まりですが、一旦それが各点を関節部として動き出すと、ヒトの歩行の様子が浮かび上がって来ます。これは関節部以外の点を含んでいてもわかりますし、BMからは性別や年齢、感情なども読み取ることができます。下記のサイトではデモ動画がみられると思います。

https://www.biomotionlab.ca/html5-bml-walker/

こうしたBM動画の区別は、ヒトでは2歳頃から視線での弁別反応がみられます。一方で、ASD児ではそうした区別が生じません(Klin et al., 2009)。

BM知覚や弁別の学習は他の動物でもみられ、やはり自動性がありそうです。

手前味噌で恐縮ですが、私達はマウスでBM動画とそれ以外を自発的に区別する行動がみられることを発見しました(Atsumi et al., 2018)。実際のマウスの歩行動画を点に置き換えて、そのまま歩行を表した動画と、各点の軌跡はそのままに初期配置のみをシャッフルしたスクランブル動画を作成しました。これをマウスに見せて、どちらを好むかみたわけです。マウスは新しもの好きで、知らないものを探りに行く傾向があります。

動画では、マウスはスクランブル動画をよく見に行きました。念のためそれぞれを静止画にしたテストではそのようなバイアスが消えましたので、初期配置が重要ではなさそうです。このことから、マウスはよく知った同じマウスの歩行動画と、未知のスクランブル動画のうごきを区別することがわかりました。現在、自閉症関連遺伝子の変異型マウスを用いて、どのような反応を示すか分析を行っております。

ASDの行動面では、視線への選好や追従、身振り手振りの知覚のような、社会性行動に関連するモジュールにその特異性がみられました。これらは、診断基準上は、不注意や衝動性によって社会コミュニケーション場面に困難をきたすとされるADHDとは、やはりちょっと違うように思えます。

「社会性」を支える分子生物基盤の特異性

さきほど、「自閉症関連遺伝子」と書きました。ASDが発達のかなり早い時期、あるいは遺伝的な変異に起因するということは、かなり知られてきたように思います。これまで、自閉症との関連が目される、1000にも届くくらいの遺伝子がみつかっています。どのような遺伝子があるか、シモンズ財団のデータベース(SFARI)でみることができます。

https://gene.sfari.org/

遺伝的な変異には、脳機能を支える神経の働きや成長を制御するものがあったり、社会性と強く結びつくような特定の物質の働きに関わるものがあります。その物質の一つが、オキシトシンです。

オキシトシンは、子宮や乳腺の収縮などに関わる、脳下垂体から分泌されるホルモンです。身体の成長や精神面にも作用する他に、げっ歯類等の研究から、「共感性」など社会性行動にも強く関連することがわかってきました。伴侶動物であるイヌでも、飼い主さんと視線を交わすことでお互いのオキシトシン濃度が上昇するようです(Nagasawa et al., 2015)。

かつてアスペルガーと呼ばれた知的遅れのない自閉症の人を対象とした研究では、de novoコピー数多型が自閉症と関連することと、その一部の染色体領域で失われた遺伝子には、オキシトシンも含まれてることを報告しています(Sebat et al., 2007)。

こうした知見の蓄積もあってか、ASDの社会性を「治療」する分子ターゲットとして期待されました。特に、オキシトシンを鼻から投与(点鼻)する試験は度々行われ、良い効果を報告したものもありました。

ところが、最近になって行われたランダム化比較試験では、オキシトシン点鼻がASD児童青年の社会交渉(社会性行動、ABC-mSWで評価)へ、プラセボと比べて効果が認められなかったことが報告されました(Sikich et al., 2021)。

点鼻の効果が認められないだけで、社会性との関連が否定されたわけではありませんが、こうした社会性の障害を「治療する」という発想そのものも転換を考える必要があるかもしれません。この点は最後に議論します。

ADHDの社会コミュニケーションに関わる特性

ASDについての言及が長くなりました。他の神経発達症についても、その社会性についての研究が多く存在します。ここではASDとADHDとの違いを調べた研究をご紹介します。

身振り手振りの利用

この研究では、ASDと、ASDおよびADHDの診断がある児童青年を比較しました。社会性の指標としては、ADOS-Gが使用されました。ASDを共通に持つことから、両群で社会コミュニケーション困難と限局的な行動がみられました。一方で、ADHDのある群では、説明的な、情報のあるジェスチャーが比較的得意であるという結果でした(Piltz et al., 2023)。自閉症特性を評価するADOSには、ジェスチャーに関する項目が一部あります。それによると、ASD+ADHDの人は、共感的または感情的なジェスチャーをより適切に使用した、という結果でした。

著者の方たちは、ADHDの衝動性がコミュニケーションの試みを増加させた結果ではないかと考察していますが、実はこれはちょっと一理あると考えています。これについても後述します。

言葉のコミュニケーションの問題

この記事作成時点でもう10年前の研究になりますが、ADHDと、診断の無い、定型発達者を比較したものもあります。この研究ですと、ADHD当事者では、語用論的欠如、すなわち、会話などのやり取り上での言語の使い方と、社会的スキルとに関連があることがわかりました。

これまで見てきたように、一口に社会性の問題と言っても、それを構成する要素や、それらに関連する要素の特異性など、神経発達症ごとに異なる側面においてたち現れてくる可能性をご覧いただきました。

ASDでは視線の交わし合いが少なく、他者の意図や感情の読み取りが苦手である。ADHDでは、不注意や衝動性がコミュニケーションに支障をきたすことがある。ADHDでは、その衝動性はもしかするとコミュニケーションの試みを増やすことには役立つかも。またADHDでは前頭前野機能との関連が目される、語用論の問題が社会スキルに関係するかも、、そんな関係性が見えてきます。こう考えると、議論の余地はありましょうが、ADHDで多くみられる、衝動を制御する前頭前野やドパミン機能の低下がこれらの知見を説明可能に思えます。それでは、ASDの視線や身振り手振りに対する反応の低下は、一体どのようなメカニズムなのでしょうか?

バイオロジカル・モーション知覚に強く関連する上側頭溝(STS)や情動の処理に関与する扁桃体を含む社会脳ネットワークや、他者の動作をシミュレーションに関わると目されるミラーニューロンシステム(MNS)の異常が、ASDの社会性との関連で度々指摘されています。

視線への応答について言えば、実はASD当事者の方は、あえて視線を見ないようにしているんだ、という指摘もあります。実際に、私たちの研究にお越しになる当事者の方には、意識的に目を見ないようにしている、とおっしゃる方もいます。ASD者では恐怖顔への応答促進がみられる(Lassalle et al., 2017; Nagy et al., 2018)ことや、その応答促進には前頭前野と扁桃体の結合低下が関連し、他者の視線の忌避にも繋がっているという指摘があります(Lassalle et al., 2017)。すなわち、視線は、「物を言いすぎる」、強烈な情動シグナルになっている可能性があるのです。

その他の社会コミュニケーションの障害

社会的(語用論的)コミュニケーション症

Social (Pragmatic) Communication Disorder

最後に、社会的(語用論的)コミュニケーション症と言う 神経発達症、発達障害について紹介したいと思います。 頭文字をとってSPCDと呼ばれることがありますが、このSPCDはDCM-5から新たに追加された障害の区分になります。自閉スペクトラム症では、その中核症状の1つとして限局された興味反復的な行動(診断基準B)があります。SPCDはこの診断基準Bがない場合につく社会コミュニケーションのみの障害と捉えることができます。

ASDと同様に言語的/非言語的コミニケーションでの困難を抱えるということが、その中核症状の1つとなっています。語用論と言うのは、先にも述べた通り、社会的文脈での正しい言葉の使い方ができると言うことです。SPCDのコミュニケーションの特徴は、

・他者への応答

・話したり遊んだりするときの順番を守る

・感情や感じていることについて話す

・話を脱線させない

・異なる人や状況へそれぞれ適した話し方に調整する

・会話において関連のある質問をしたり

・関連する内容で応答する

・様々な目的のための単語を使う(挨拶や質問など)

・友達を作ったり維持したりする

と言うようなことに困難を抱えているということです。

SPCDの追加により、社会コミュニケーションの問題のみを呈する人に対しても、医学的なサポートに結びつけることができるようになりました。 しかし、もともとSPCDは言語的な問題の1つの特徴であったがゆえに、社会性の問題として捉えるときに、それが心理学、認知科学、神経科学といった観点からはどのように位置づけられるのかと言うことについてはまだまだ議論の余地があると考えています。 SPCDは最近DSMに追加されたと言う背景もあって、他の言語障害や自閉症との直接の比較の研究が乏しいと言う現状があります(Félix et al., 2022)。

結言

わたしたちの社会性は、様々な機能単位である、モジュールによって支えられています。また、それぞれのモジュールを支える脳機能と分子生物学的な基盤が明らかになりつつあります。しかるに、社会性の問題があるとするならば、これら機能単位の特殊性がそれぞれの障害特性に起因していると考えられます。他方、社会性単独の障害とされるSPCDは、まだその研究も端緒についたばかりであり、神経発達症の体系が認知神経科学の体系へどのように位置づけられるのかは不透明です。同時に、SPCDは、言語聴覚士によるサポートが主だったものだという経緯もあり、言語的な側面に偏重しているように思えます。

一口に社会性と言いますが、それがどのような側面を示すものなのかは、これまでの認知神経科学的な蓄積との対応を鑑みて整理する必要があります。「発達障害」にはコミュニケーションの問題があるといえど、やはり一緒くたにくくることは、物事の実態を不透明にしてしまうがゆえに慎重になる必要がありますね。