中学入試、2024年の社会の問題はこれだ!

2月に入りました。今年も中学入試の社会で興味深い問題が多数出題されましたので、簡単にまとめたいと思います。

個人的には、開成と筑駒が共に生成AIを意識した問題を出していたのが驚きでした。「入試問題は学校から受験生へのラブレター」とはよく言ったものですが、入試を通して少しでも多くの受験生が社会に対する見方を広げてくれると良いなと一教員として願っています。

①開成 ~ 生成AIの回答をそのまま問題に

ご当地問題が出ていたのも今は昔、近年の開成の社会は易しくなりました。今年も比較的取り組みやすい問題のセットでしたが、大問1に生成AIの発展を意識した問題がありました。この問題自体の難易度はさておき、入試問題を通じてこういうメッセージを投げかける姿勢は評価できます。

②武蔵 ~「働くこと」を解きほぐす

今年のテーマは「労働」。ワークライフバランスや男女の賃金格差などの題材が並ぶ中、問6ではアンペイドワークについて出題されており、定番の出題とは一線を画しています。

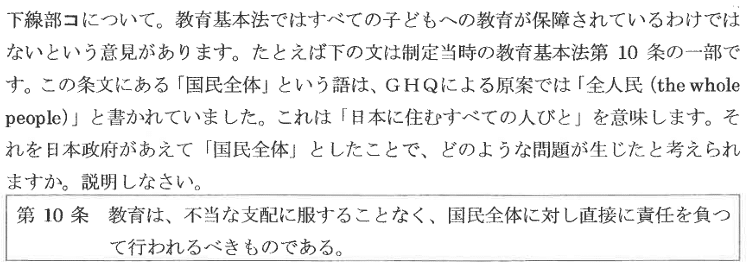

③麻布 ~ 学校教育の光と影

一昨年の「外国人労働者」、昨年の「公共性」に引き続き、今年のテーマは「学校教育の歴史」。これで社会の入試問題が大問一つ作れるのがまず凄いです。リード文の冒頭はこんな感じ。

前半は藩校の問題など取り組みやすいものが並んでいますが、問7以降で一気に畳みかけてきます。

問8と問10は、日本の学校教育制度の成立に関する問題です。

一方、日本の学校教育制度から漏れた人々も忘れてはいけません。そうした人々の存在に気付かせてくれるのが、問9と問11です。

最後に、学校教育のあり方そのものに切り込んでいる問12と問13。もちろん問13も良い問題ですが、問12を入試問題として出題することに学校としての矜恃を感じます。

一昨年の「難民審査」ほどの社会的インパクトはないかもしれませんが、中学受験生に対して学校教育のあり方を問い直す問題を真正面から出題する度胸は大したものです。教育学部の入試でもそのまま使えるクオリティではないでしょうか。

④栄光 ~ 王道(?)の貨幣史

昨年は「牛乳」という珍しいテーマでしたが、今年のテーマは「貨幣」。最後の大問で「貨幣はなぜ貨幣たり得るか」という点に切り込んでいるのは流石という感じですが、全体的に取り組みやすい問題が多く、平易になった気がします。

⑤聖光 ~ ”人は女に生まれるのではない、女になるのだ”

オーソドックスな問題が並ぶ中、ボーヴォワールの言葉(”人は女に生まれるのではない、女になるのだ”)からリード文が始まる第4問が印象的でした。ジェンダーギャップ指数などもすっかり定番になりましたね。「イクメン」の功罪を考察させる問4が特に良問だと思います。

⑥筑駒 ~ 震災、明治神宮外苑の再開発、そして生成AI

筑駒は問題こそオーソドックスなものの、リード文の問題提起が毎年秀逸なことで知られます。昨年も、ダークツーリズムや映画『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』など攻めたテーマを取り上げていました。

今年の大問1は関東大震災と南海トラフ地震がテーマ。大問2は明治神宮外苑地区の再開発計画という時事ネタに切り込んできました。そして大問3は、統一地方選とテレビドラマ「17歳の帝国」の話から生成AIの話に展開していくリード文です。生成AIに問題を作らせる、という点は開成の問題と同じ発想ですが、筑駒の方がリード文の中でその功罪を丁寧に論じています。受験生はリード文を丁寧に読む暇はなかったかもしれませんが、教育に携わる我々こそ最後のメッセージをきちんと噛みしめたいものです。