マドレーヌはホタテのかたち

GW初日は、曇り空。

なんとなく安堵。

特にどこかに行きたいというのはないが、憧れは、サンチャゴ・デ・コンポステーラ。

巡礼の地だ。

「星降る野」の意と聞いたことがある。

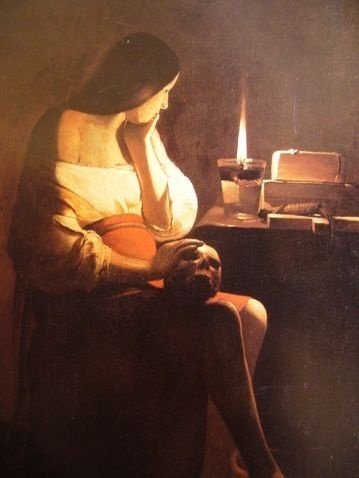

下の記事を書いたとき、いしいさんがマリアの中でこれが一番好きとコメントくださった作品だ。

ジョルジュ・ドゥ・ラ・トゥールのこの絵は、古本屋の店先で印刷のきわめて良くないシートで見た。

集めてファイルすれば画集もどきになるようなもの。

あのころは、新聞購読を契約すると、たまにそういう景品?みたいなものが付いていたが、その中のひとつだと思われる。

タイトルは「夜伽のマドレーヌ」となっていた。

「夜伽」という言葉は、どことなく甘美でそれでいて隠微で、無垢でかつなんとなくいかがわしい響きを持っていた。

辞書で引くと、およそ3つの意味がある。

1. 主君のため、病人のためなどに、夜寝ないで付き添うこと。また、その人。

2. 女が男の意に従って夜の共寝をすること。

3. 通夜に死者のかたわらで夜どおし過ごすこと。また、通夜。

少女とオトナの境界線をそれとは知らず行き来する私にとって、ほとんど2の意味だけが心を支配したのだろう。

しかし、この絵に私は憧れた。

そして、実際にルーブル美術館でこの絵の前に立ったとき、その憧れは正しかった・・・妥当なものだと感じた。

「夜伽」に抱いたわずかな嫌悪は去り、形容しがたい深い沼に足をとられるように心を沈めた。

それは絵の魅力のせいでもあり、私がオトナになったせいもあると思われた。

その頃、この絵のタイトルの日本語訳は、「悔悛のマグダレーナ」となっていた。

私は聖書に事実としての信憑性を求めていないので、マグダレーナ・・・マグダラのマリアが俗に言われるような娼婦であったかどうか、それが事実かどうかにこだわることはない。

ただ、物語として、彼女がそういう仕事に就いていたことがあり、イエスに出会って悔い改めたなら、「夜伽」より「悔悛」のほうが画家の意に副うのだろうと思う。

彼女は悔い改められたのか?

赦されたのか?

この絵のマグダラのマリアの表情は、悔い改めてすっきりしたというより、今なお逡巡し葛藤しているように私には見える。

赦されたいと願いながら、赦された気がしない。

だからこそ、私は今もこの絵に惹かれているのかもしれない。

ブッダが悟りを開いていないという説に惹かれるのと、たぶん同じである。

過ぎたことはとっとと割り切って前進あるのみ、みたいな人は、私は苦手だ。

いつかの新聞の投書だったかで、プルーストを読了して感慨深いという63歳主婦の声が紹介されていた。

ここ何十年と、私は言い続けてきた。

「失われた時を求めて」を完読した人を、無条件に尊敬します、と。

それは、私の周囲にそういう人がいなかったせいもあるが、そんなことはできるわけがないと、勝手に思い込んでいたのだ。

私のモノサシで。

私は、もちろん、何度かトライしてすべて序盤で挫折。

しかし、マドレーヌを見ると、紅茶に浸してみたくなる。

そして、私にとって「正式な」マドレーヌは、ホタテの貝殻の形をしていてほしい。

マドレーヌ「Madeleine」はフランス語調の読み方で、そもそも(ラテン語?)は「Sancta Maria Magdalena 」サンクタ・マリア・マグダレーナである。

パリにあるマドレーヌ寺院は、その外観・内部ともに荘厳かつ優雅なものだが、パリから電車を乗り継いで、さらに1日2本しかないバス(当時)に乗ってヴェズレーという村に行ったとき、そのマドレーヌ寺院の迫力に圧倒された。

聞けば、そこはスペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路の重要ポイントとなっており、数軒しかないホテルのほかに、巡礼者だけが泊まれる民宿や僧房のようなものがある。

そこに泊まるには、巡礼者であることを示す通行手形のようなものが必要なのだが、それはホタテ貝の形をしている。

マグダレーナとホタテと、一体どこがどう繋がるのか、実はよくわからない。

例の巡礼路で、旅人に供された焼き菓子が、後にマドレーヌと呼ばれたという説もあるし、最初に焼いた菓子職人の名からとられたという話もあるらしい。

いずれにしても、その焼き菓子は、通行手形と同じホタテ貝の形をしていたと思われる。

フランスには、マグダラのマリアはマルセイユで宣教活動を行い、亡骸は天使によってエクス・アン・プロヴァンスに運ばれたという説がある。

また、サント・マリー・ド・ラ・メールには黒いマリアの伝説と信仰があって、このマリアはアフリカからやってきたと言われているが、おそらくは異民族による異文化の上陸を表したものではないかと思っている。

一方で、これがマグダラのマリアと同一人物という噂(?)も残っていて、彼女の背後に、私は「海」というものを感じずにはいられない。

ラ・メールは海。

なお、海のmerと母のmèreは、同じ発音で、三好達治が「フランス語では母の中に海がある」と言ったのは、感覚と文字が一致した素晴らしい例だと思っている。(日本語では、海の中に母がある。)

ホタテをフランス語で言うと、une coquille St. Jacques 。

サン・ジャックの貝、という意味。

サン・ジャックは、フランス語で聖ヤコブのことである。

おそらくは、イエスの弟子の二人のヤコブのうちのひとり。

たぶん漁師で、父と弟と漁に出ている時にイエスの最初の弟子となったゼベダイの子ヤコブのこと。

このヤコブ、遺体が9世紀になって今のサンチャゴ・デ・コンポステーラに流れ着いたことになっている。

イベリア半島の人々が、レコンキスタの象徴として聖ヤコブを祀ったのは、これが由縁でないかと思う。

そうして、この土地では、実際にホタテ貝がよく獲れるらしい。

ヤコブが漁師出身だった話と、実によくなじむ。

私には、信仰はない。

ブッダの話は好きだし、イエスやその弟子たちの話も面白い。

信仰深きかたには、ぶん殴られるかもしれないが、仏教は哲学で、キリスト教は物語として、私の中に存在する。

子連れで布教に来られるかたがたには、玄関先でお引き取り願うことにしているが、映画「十戒」は、好きで、数え切れないほど繰り返して見ている。

旧約聖書の辻褄の合わなさと、それゆえの展開の妙は、神と人との共同戦争(と、私は思っている)を描いた「イーリアス」「オデュッセウス」と共通する面白さがある。

正直言うと、焼き菓子というもの、私はあまり好みではない。

マドレーヌは、いただいたらありがたく食べるが、自分では買ったり焼いたりしない。

買ってまで、焼いてまで食べたい、というほどではないのである。

けれども。

たまたま、そこかしこでマドレーヌに出会うと、ついついその「形」にこだわってしまう。

すなわち、ホタテ貝の形をしているかどうか。

ちゃんとホタテ貝の形をしたマドレーヌを見ると、私の心に、パリのマドレーヌ寺院と、巡礼路ヴェズレーのそれと、通行手形と、そして見たことのない終着の土地のイメージが広がる。

次に、このラ・トゥールのマグダレーナを思い出す。

それで自分の中の好きなものピースがピタリとはまったようなカタルシスを感じて嬉しくなるのだ。

人は、自分の中の悔恨をどうしていいかわからずに、巡礼に出たりするのだろうか。

けれど、おそらく祈りの旅を終えても、晴れない悔いは残るのだろう。

悔いや迷いを、瞬間的には振り切れたと思い、次の瞬間にはまた囚われる。

その繰り返しを人生と呼ぶのなら、それゆえに人は愛おしい。

そんなに好みではないと言うわりに、いただいたマドレーヌ(5個入り)は2日しか持たないでお腹に収まった。

お砂糖もバターもたっぷりで美味しかったけれど、間違いなくカロリー高め。

悔いはするけど改めないマドレーヌ。

いいなと思ったら応援しよう!