「宮沢賢治の宇宙」(66) 「日輪と山」のユニークな解釈

「日輪と山」の絵の謎

宮沢賢治の描いた有名な絵「日輪と山」は不思議な雰囲気を醸し出している(図1)。 賢治はなぜこの絵を描いたのか? そもそも、賢治は何を描いたのか? いろいろ議論されてきている。その最大の謎は、日輪の色である。

賢治の好きな日輪の色は「白」

日輪は太陽のことだが、賢治は日輪という言葉が好きだったようだ。作品には10回以上も使われている。例として短歌三首を挙げておく。

しかみづらの山のよこちよにつくねんと白き日輪うかびかゝれり

雲たてる蔵王の上につくねんと白き日輪かゝる朝なり

高原の白日輪と赤毛布シャツにつくりし鉄道工夫と (『【新】校本 宮澤賢治全集』第一巻、筑摩書房、1996年、40頁、48頁、82頁)

これらの短歌を見てわかるように、賢治は日輪の色として、いつも「白」を見ていた。赤い日輪は「日輪と山」だけに出てくるのだ。なぜか?

藤井旭の「月輪説」

赤い色を説明するために、前回のnoteでは、「月輪説」を紹介した。提案者は天体写真家の藤井旭(1941-2022)である(『賢治の見た星空』藤井旭、作品者、2001年、176-179頁)。

この絵に描かれている日輪のようなものは、太陽ではなく月である。しかも、皆既月食で赤銅食に見えている月だ。つまり、「赤い月輪」である。赤い色を自然に説明できるという点で、この「月輪説」は説得力がある。

斉藤文一による新たな解釈

そんなとき、ある本を読んでいたら、別な説があることを知った。提案者は宮沢賢治の研究家で名高い斉藤文一(1925-2017;新潟大学名誉教授、地球物理学者、宮沢賢治イーハトーブ館の初代館長)。調べてみると、その説は『宮沢賢治の世界 銀河系を意識して』(斉藤文一、国文社、2003年、17-27頁)に出ていた(図2)。

「日輪と山」は日輪がなければ、葛飾北斎の「凱風快晴」(がいふうかいせい、別名「赤富士」)の絵の構図によく似ている(図3)。特徴は尖った山頂と対称的な稜線だ。賢治は浮世絵が好きだったので、それが「日輪と山」にも反映されたのだろう。

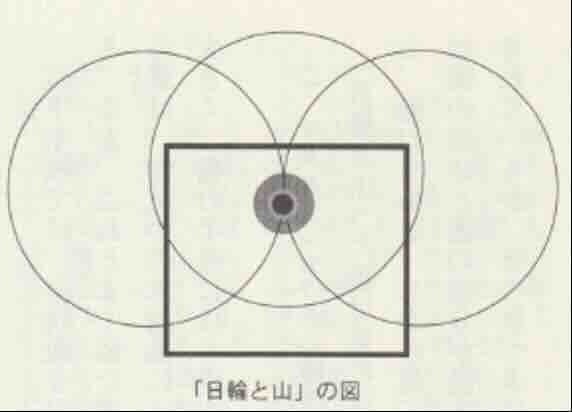

斉藤は「日輪と山」の基本構図はマル(丸、円)とサンカク(三角)であるとした(図4)。そう言われれば、そう見えなくもない。しかし、真ん中の大きな円は私に見えない。もうひとつ気になるのは、日輪と山の頂上の方向が一致していることだ。実際の絵では、明らかに日輪は山の頂上の左側に見えている(図1)。

なぜ赤い日輪か?

マルとサンカクはさておき、斉藤も日輪の色が赤いことに疑問を呈している。すでに述べたように、賢治はいろいろな作品の中で、日輪の色を白としてきたからだ。

斉藤は赤い日輪を説明するために、二つの太陽を導入した。

[1] 沈む夕日 → 普通の白い日輪

[2] 昇る朝日 → 山や太陽を赤く染める → 赤い日輪

二つの太陽を同居させるアイデアである(図5)。

「日輪と山」は絵画であり、芸術である。そのため、現実世界には起こらないことを描いても、特段の問題はない。斎藤の言葉を借りると、次のようになる。

両立しがたい二つの光源が画面上で同居したのである。 (26頁)

ここで、光源は太陽のことである。

ただ、次の問題は残る。

[a] 賢治は実際にそうしたのか?

[b] このアイデアを受け入れるか?

[a]は根源的な問題だが、[b]は「日輪と山」を鑑賞する私たち個人の問題になる。

さて、どうするか?

前回紹介した藤井旭の「月輪説」は「日輪と山」の特徴を自然に説明できる。

[1] 月の色は赤い

[2] 月の周りには淡い光が拡がる

[3] 背景の夜空は暗い

[4] 星が見えている

自然が一番ということで、藤井旭の「月輪説」に一票を入れておきたい。

それにしても、斉藤文一のオリジナリティあふれるアイデアの提供には驚かされた。現実的かどうかは問題ではない。赤い日輪を説明できるアイデアを虚心坦懐に追求する。これこそ科学者の真骨頂。

宮沢賢治に関心を持った数年前、斉藤文一の『科学者としての宮沢賢治』(平凡社、2010年)を読んで、ずいぶん賢治の勉強をすることができたのを思い出す。賢治は職業人としての科学者ではなかった。

しかし、賢治の自然を観る眼差しは透明であり、多くの心象スケッチを残すことに成功した。

そして、私たちは賢治だけでなく、賢治を研究する人たちから多くを学ぶことができる。これはとても幸せなことだと、つくづく思う。