ゴッホの見た星空(2) 《星月夜》の星空

選ばれた絵

満天の星に、鋭く突き抜ける糸杉の影。星に照らし出された明るい夜は、明日への希望に満ちているようにすら見える。

原田マハ『いちまいの絵 生きているうちに見るべき名画』(集英社新書、2017年、118頁)

生きているうちに見るべき名画の10枚目の絵として、原田マハはフィンセント・ファン・ゴッホの《星月夜》を選んだ。

ゴッホはサン=レミの夜空に何を見たのか?

1889年6月のある日、ゴッホは一枚の夜の風景画を描いた。《星月夜》である(図1)。そう名づけられた絵には、いくつかの明るい星と月が描かれている。フランス南部の町、サン=レミの療養所で描かれた絵だ。

星月夜。英語ではstarry night。星がたくさん見える夜のことである。英語の言葉には moon、つまり月は含まれていない。実のところ、星月夜には月はいらない。星々の輝きだけで、あたかも月があるかの如く明るい夜空。その風情を星月夜と呼ぶからだ。

ゴッホの《星月夜》には、形は細いながら、月がある。これでは星月夜にならない。しかし、この絵に限って言えば、それは些細な問題である。なぜなら《星月夜》には細い月が気にならないほど、巨大な渦巻が夜空に横たわっているからだ。この絵を見た人の目は、この渦巻に釘付けになる。

問題は、この渦巻である。なぜ、問題か? そんな巨大な渦巻が夜空に見えることはないからだ。さらに、どの星座を見ていたのかもわからない。《星月夜》は謎だらけの絵なのである。

天文学者の海部宣男(元国立天文台長、1943-2019)はこの絵を見て、次のような感想を述べている(『天文歳時記』角川選書、2008年、171頁)。

《星月夜》では黒い糸杉を前景にさらに巨大な星々が太陽のように輝いて、夜空を圧倒する。天の川のイメージだろうか、渦を巻く大きな流れが、星空を横切る。

海部は巨大な渦巻を天の川の姿だと解釈した。このアイデアは米国の天文学史家、チャールズ・A・ホイットニーが1986年に提案している(Charles A. Whitney, “The Skies of Vincent van Goch”, Art History, Vol. 9, No. 3., 351-362)。

夜空を流れる巨大な構造として思い浮かぶのは、確かに天の川である。ただし、天の川は渦を巻くように空に見えるわけではない。要するに、《星月夜》に描かれた巨大な渦巻を、夜空に見える実際の構造として解釈することは不可能なのだ。

敢えてこの絵に天の川を見ようと思えば、山の端をなぞるようにして描かれている雲のような構造だろう。しかし、これもなぜ山の端の形と同じなのか不明である。そもそも、雲かもしれない。

海部の解説を続けよう。

遠くに描かれた教会の高い塔は、ゴッホは星に託した宗教的意味をあらわすといわれている。だからゴッホの星はこの世のものならぬあこがれの星で、現実的ではないのだと、ゴッホの研究者たちは指摘してきた。

ゴッホの描く星が現実的ではないということであれば、巨大な渦巻もまた、現実的な天体構造ではないの。

一方、ゴッホのもうひとつの星月夜である《ローヌ川の星月夜》では「おおぐま座」の北斗七星が見事に描かれていた。こちらは現実の星々の姿である。

ただ、このあと述べていくが、《星月夜》に描かれている星空の解釈はかなり難しい。《星月夜》は厄介な絵なのだ。

厄介な逆三日月

早速、《星月夜》の星空の厄介な一面を紹介しよう。それは絵の右上に描かれている月に関係している。

1889年6月のある日、ゴッホは一枚の夜の風景画を描いた。その絵が《星月夜》であると考えられている。冒頭でこう述べたが、これは本当なのか?

そもそも、《星月夜》はいつ描かれたのか? これはやはり重要なポイントである。ゴッホの手紙から推察すると、第一の候補は1889年6月18日以前になる。なぜなら、6月18日付のテオへの手紙に次の一文があるからだ。

やっとオリーブ園の風景と星空の習作も描き終えた。

(『ファン・ゴッホの手紙 II』圀府寺司 訳、新潮社、2020年、440頁)

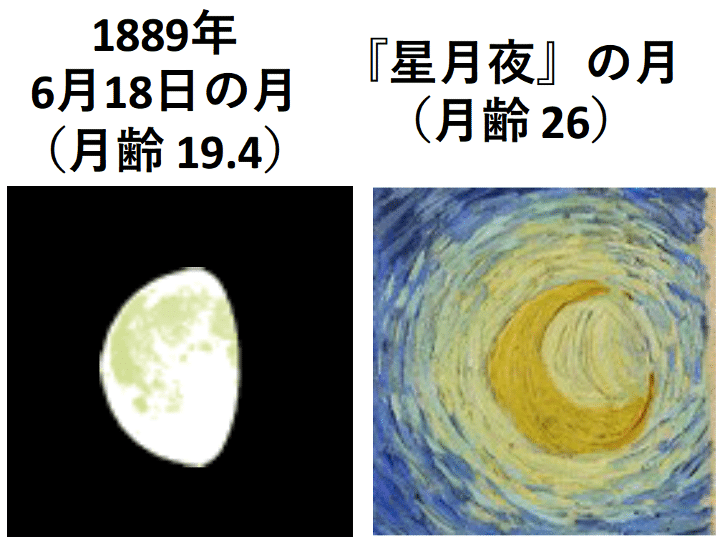

ここでの星空の習作は、《星月夜》を意味していると考えてよい。そこで、《星月夜》が描かれたのが1889年6月18日だとしよう(完成した日)。すると、矛盾点がひとつ出てくる。それは月の形だ。6月18日の月齢は十九夜(更待月)になるので、絵に描かれた形とは大きく異なる(図2)。

《星月夜》に描かれた月が下弦後の三日月ならば、有明月と呼ばれる。この形になるのは1889年6月ならば26日である。もう少し太めの形を許せば、6月24日でもよい。いずれにしても18日から一週間ぐらい後になって見える月である。

ところが、星空の習作が描き始められたのはもっと前のことだ。1889年6月9日のテオに宛てた手紙でそれがわかる。

今、風景画(三〇号のカンヴァス)を二点描いている。丘で見た光景だ。

一点は僕の寝室の窓から見える野の風景だ。前景には嵐で荒らされ、麦が地面に叩きつけられた麦畑がある。囲いの壁があってその向こうにはオリーブの木々の灰緑色、それに小屋と丘がある。絵の上の方には白とグレーの大きな雲が紺碧の中に溶けこんでいる。(『ファン・ゴッホの手紙 II』圀府寺司 訳、新潮社、2020年、436頁)

そして、この絵が《星月夜》へと変貌を遂げたということだ。

描き始めた頃(6月9日)の月齢は10になる。上弦の月と満月の中間ぐらいの月である。これは《星月夜》に描かれた月の姿とは、さらに大きくかけ離れていることになる。

ただし、月の形の矛盾はあるが、6月18日付のテオへの手紙が重視されて、1889年6月18日説が定説になっているのである。

それにしても、図2に示した二つの月の形は明らかに違う。ゴッホはなぜ月の形を見たままの形にしなかったのか? この疑問は残る。

更待月は満月と下弦の間なので、夜半前には東の空に昇ってくる。それほど夜更かししなくても、眺めることはできる。そのため、普通に生活していても、更待月を見る機会はある。

ゴッホは真夜中を過ぎ、明け方近くまで起きていて、夜空を眺めていた可能性は高い。その空に月を見るのであれば、更待月よりは有明月の方がよい。

月は、有明の東の山ぎはに、細くて出づるほど、いとあはれなり

(『枕草子』第二三四段、清少納言)

この美的感覚は洋の東西を問わない。

ゴッホが見た星空

もうひとつの問題は、ゴッホはどの星座を眺めていたかである。ゴッホのもうひとつの星月夜である《ローヌ川の星月夜》の場合は北斗七星という星の群れ、アステリズムがあったので問題なく星座を特定できた(星座の見える方角のずれの問題はあったが)。《星月夜》の場合は見知ったアステリズムはない。いくつかの明るく描かれた星はあるものの、特定は非常に難しい。

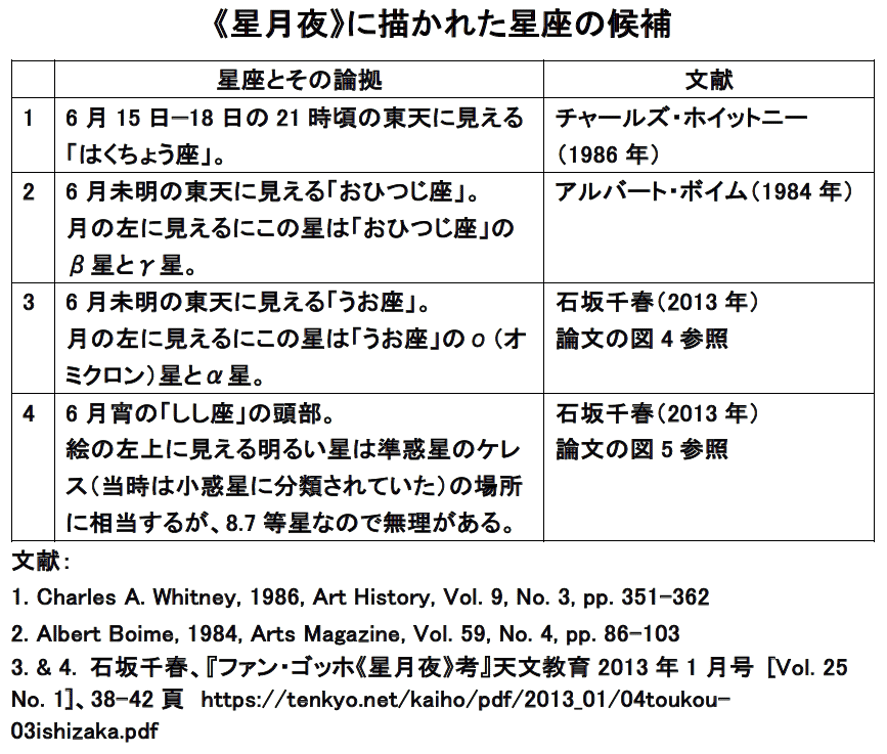

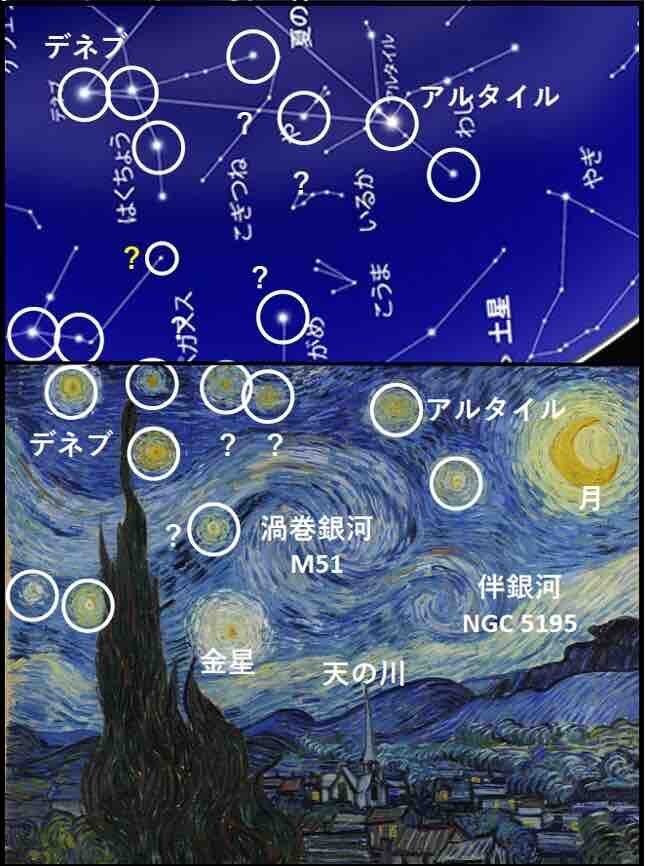

そこで、石坂千春(大阪市立科学館・学芸員)の論文を参考にしてみよう。 石坂の論文をまとめると、表1のようになる。いずれも1889年の6月説を採用している。1番と4番は宵の空の風景としているが、2番と3番は明け方の空の風景としている。

結論から言えば、表1に与えた《星月夜》に見える星座の候補はいずれも描かれた星の配置を説明することはできない(説明のつかない星が幾つかある)。そのため、今のところ、正解はないと考えられる、

糸杉の右横に見える明るい星は金星だと考えられている。明けの明星なので、これを信じればゴッホは明け方の東天を眺めていることになる。6月18日だとすれば月齢は19であり、やや膨らんだ形の更待月(ふけまちづき)となり、絵に描かれている月の形とは一致しない。

やはり、なかなか厄介である。6月説の問題点をまとめておく。

・月の形を説明できない

・金星は明けの明星なので、明け方の空を描いている

・しかし、星空は宵の空(表1の1番と4番)を眺めている

・表1の2番と3番は明け方の空だが、星の位置を全て説明できない

結局、どの説を採用しても、すっきりと絵の星空を説明できない。そこで、ホイットニーの「はくちょう座説」に戻ってみることにしよう。急がば回れである。

ホイットニーの「はくちょう座説」

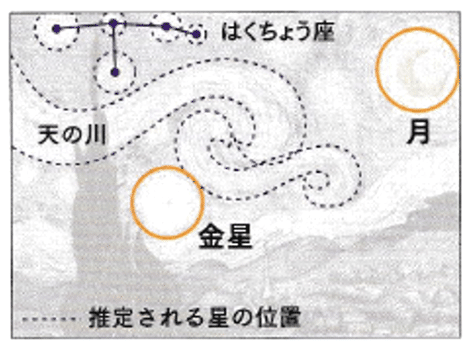

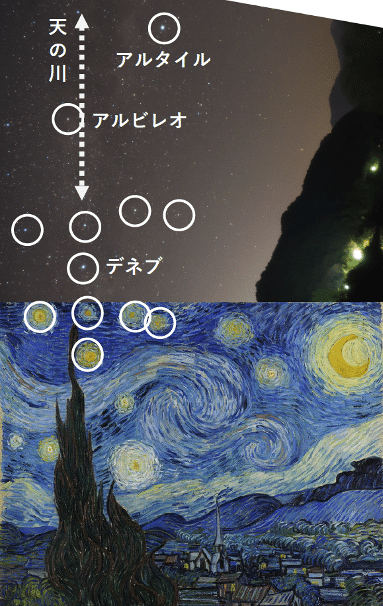

まず、ホイットニーの「はくちょう座説」を見ておこう(図3)。ホイットニーは《星月夜》の左上に描かれている星々は白鳥の羽の部分に対応していると解釈したことがわかる。そして、巨大な渦巻は天の川であるとした。しかし、実際には天の川は白鳥の姿に沿っているので(デネブからアルビレオに向かう方向:図4参照)、90度ずれていることになる。

ホイットニーの「はくちょう座説」を実際の天体写真と比較したものを図4に示す。この写真を見てわかるように、6月の夜9時頃だと、「はくちょう座」は地平線に平行な向きに見えている。したがって、ホイットニーの解釈はそもそも無理があることがわかる。

新たな「はくちょう座説」

石坂が指摘したように、ホイットニーの解釈では他の星々の配置が説明できないこともわかる。特に、月の左に見える明るい二つの星の説明がつかない。そこで、6月の夜9時に見える星座の様子を素直に採用してみることにしよう(図5)。すると、謎だった明るい二つの星は「わし座」の星で説明がつく;α星のアルタイルとθ星。しかし、山の端に見える淡い帯状の構造が天の川だとすると、また矛盾が生じる。なぜなら、天の川は「はくちょう座」の北十字に沿って流れているからである。

ゴッホが見た星の色

《星月夜》の夜空にある星の照合を試みた結果を図3-14に示したが(月と金星は除く)、必ずしもすべての星が上手く照合できているわけではない。《星月夜》に描かれた星を見てみると、微妙に色の違いがあることがわかる。そこで、《星月夜》についても、星の色の観点から調べてみることにしよう。

まず、《ローヌ川の星月夜》に描かれた星空の様子とはかなり異なることに気づく。 https://note.com/astro_dialog/n/n43cd2ca3e081

《ローヌ川の星月夜》では星は一様に白っぽく(やや黄色みを帯びている)描かれていた。そして、星からは光線が出ているように星形(*)で描かれていた。ところが、《星月夜》に描かれた星は日輪のように星の周りを取り囲むように大きな丸みを持って描かれている。しかも、星は異様に大きい。月の1/3から半分ぐらいの大きさで描かれている。

そして、よく見ると星は構造を持っているかの如く、色のグラデーションがある。ただし、星によってグラデーションの付け方が異なっている。そのため、星には色がついているものの、単色というわけではない。例えば、絵の一番左上に描かれた明るい星は、青色の光芒の中に、黄色の部分があり、さらにその中にオレンジ色の小さな丸で表されている。一方、その右隣の星では、中間的な黄色の部分がなく、青白い光芒と中央の小さなオレンジの丸で表されている。

このように星によって描き方が異なるが、ゴッホは星に色を見ていたのだろう。ただし、青と緑で描かれた星は、《星月夜》を含めて、ゴッホの絵にはない。

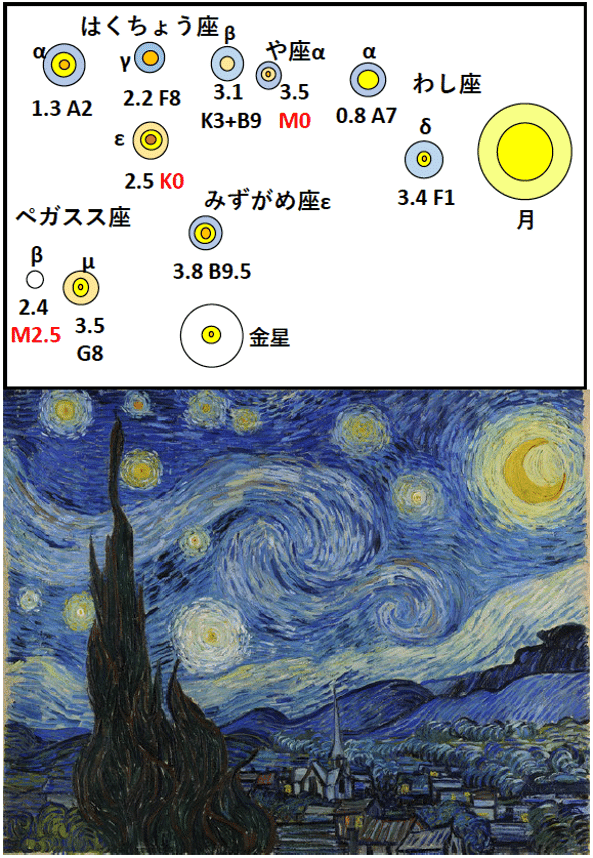

少し複雑になるが、できるだけゴッホが描いた星の色を再現するように星の色の様子を分類してみた(図6)。また、この図には星の同定と、星の見かけの明るさ(等級)とスペクトル型も併せて示した。

図6を見ると「や座」のα星(M0型)と「はくちょう座」のε星(K0型)がスペクトル型的には赤い星である。実際、ゴッホは真ん中の丸をオレンジ色にしている。しかし、比較的白っぽく見えるA型星である「はくちょう座」のα星(デネブ)や「わし座」のα星(アルタイル)も黄色で描かれている。デネブの場合は、真ん中の丸はオレンジ色に近い。

つまり、色で見るとスペクトル型と絵に描かれた星の色では、合っている星もあれば、合っていない星もある。図6の同定が正しいかどうか、星の色では判断できない。同定には更なる探究が必要である。

《星月夜》の渦巻は何か?

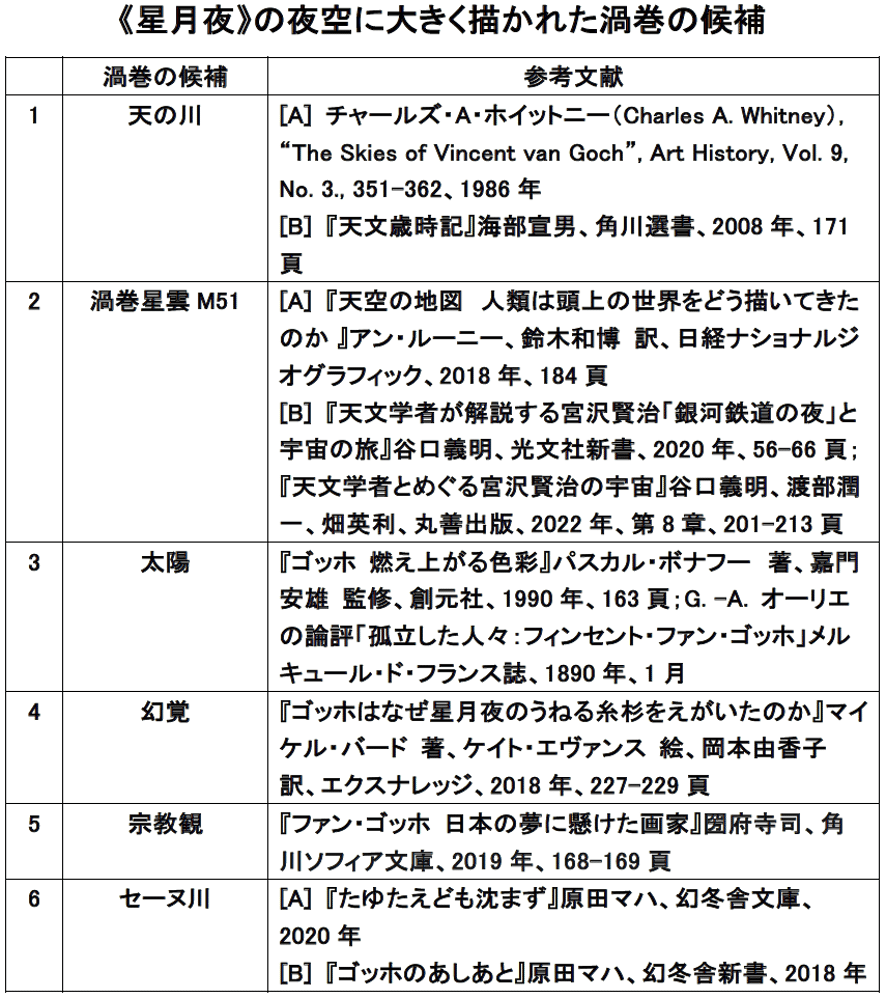

《星月夜》の夜空に大きく描かれた渦巻はいったい何か? 今までに提案されている説は六つある(表2)。

「太陽説」は必ずしも《星月夜》の渦巻に限定した話ではないが、気になるので、挙げておいたものである。オーリエはゴッホの絵に太陽神話へのアレゴリー(比喩、あるいは寓意)を感じたようだ。太陽を渦巻模様で描くのは一般には理解し難いが、抽象的にそう描いた可能性は否定できない。《星月夜》に太陽を描くのは変ではあるが、作られた絵であれば、それもありうる。

「幻覚説」はゴッホの精神の病に起因する説である。ある夜、目が覚めて窓から外を見る。そこには大きな糸杉が見え、月と星が見える。糸杉を登って星々の世界に行けそうに感じるではないか。そしてゴッホの頭の中には星々が渦巻く。この状況を絵にしたのが《星月夜》になる。こういう説である。

次は「宗教観説」である。圀府寺司による《星月夜》に関する論考によれば、《星月夜》にはゴッホの宗教観が主張されている可能性が指摘されている。“自分の中に渦巻いている宗教的感情を。「自然」のモティーフだけ使って、色彩とデッサンだけをたよりに表現すること、それが《星月夜》に課せられた使命であった。”宗教画を描こうとしても描けなかったゴッホが選んだ方法だったということだ。

さて、最後は「セーヌ川説」である。この説は原田マハの小説『たゆたえども沈まず』で取り入れられた説である。

パリを愛したゴッホはなぜかセーヌ川を描かなかった。本来ならば描きたかった。しかし描かなかった。その題材をサン=レミでようやく使うことにした。こうして、想い出のセーヌ川が夜空に降臨した。原田マハはこう考えたのである。ただ、実際にはゴッホはセーヌ川の絵を5枚描いている;『舟のあるセーヌ川の河岸』、『漕ぐ舟のあるセーヌ川』、『アニエールのセーヌ川』、『セーヌ川とクリシー橋』、『セーヌ川とグランド・ジェット橋』。

「天の川説」、「渦巻星雲M51説」、「太陽説」、「幻覚説」、「宗教観説」、そして「セーヌ川説」。どの説も一理ある。

天文学者としては「渦巻星雲M51説」を採用したい。その理由は単に渦巻だけが描かれているのではないことだ。中央の大きな渦巻の右側に小さな渦巻も繋がって描かれているところだ。それはM51と衝突したNGC 5195のように見えて仕方がない。とはいえ、これは天文学者の贔屓目かもしれない。とりあえず、M51+NGC5195の美しい姿を見ておこう(図7)。

《星月夜》に描かれた夜空

星空の同定が100%成功したわけではないが、《星月夜》の星空について、さらに考察を進めていこう。

絵が描かれた時期を断定するのは難しい。しかし、1889年の6月から9月までの間であることは確かである。そこで、無理に特定せず、6月説と9月説を組み合わせたものを採用してみよう。

・金星と月は明け方の空の風景(9月?)。

・ゴッホの見た月は有明月であった(9月?)。

・星空は6月の宵の空の風景(午後9時頃)。石坂はサン=レミ(北緯43度)では、午後9時頃はまだ明るいので星空は見えないと指摘している。しかし、実際には見える。石坂はサマータイムの効果を考慮していなかったのだろう。

・「はくちょう座」から「わし座」の方向。これはホイットニーの説とは異なることに注意されたい。

・渦巻は渦巻星雲M51とその伴銀河であるNGC 5195をモチーフにしている。

・山の端をなぞる構造は天の川をモチーフにしている。(実際には、天の川は「はくちょう座」を含むように流れているが、シンボルとしての扱いであろう)

これで完全にすっきりするわけではない。しかし、今まで提案されたアイデアに比べると《星月夜》の夜空を無理なく説明できることは確かだ。ただし、説明しにくい星があることに留意しておくことは必要である。

ということで、結論。

《星月夜》は謎の一枚である。