ゴッホの見た星空(13) 番外編:緑色、紫色の星を見た人、野尻抱影

カバースライドの説明(ゴッホのWIKIPEDIAのページを参照)

(左)《夜のカフェテラス》 (右)《自画像》

星の色を見る

夜空に星々の姿を見るのは楽しい。しかし、星々の色はよくわからないものだ。おおむね白っぽく見えるのがいいところだ。それでも、「さそり座」のアンタレスや「オリオン座」のベテルギウスはやや赤みを帯びて見える。一方、「オリオン座」のリゲルや「おおいぬ座」のシリウスは逆に青っぽく見える。しかし、紫やバラ色や緑に輝く星を見たことはない。ところが、世の中は広い。そういうカラフルな星を見た人がいた。画家のフィンセント・ファン・ゴッホや作家・詩人の宮沢賢治である。物理的には紫やバラ色や緑に輝く星は存在しない。それでも見た人がいるというのは不思議である。この話はnote 「ゴッホの見た星空」(3)から(5)で解説したので、終わりにしようと思っていた。ところが、もう一人、そういう色の星を見たという人が現れた。天文民俗学者の野尻抱影である。このnoteでは野尻の経験を紹介しよう。

*********************************

<<<「ゴッホの見た星空」については下記を参照してください >>>

ゴッホの見た星空(3) バラ色の星はあるのか?https://note.com/astro_dialog/n/n4f8cf1511c02

ゴッホの見た星空(4) 緑色の星はないけど、緑色の星雲ならありますhttps://note.com/astro_dialog/n/nd5af52cd4913

ゴッホの見た星空(5) ゴッホは緑と赤い色の夜空を見ていたhttps://note.com/astro_dialog/n/nd1d3881fda7b

*********************************

ゴッホの見たカラフルな星の世界

まずは、ゴッホの見たカラフルな星の世界を、ゴッホの手紙で確認しておこう。

1888年6月3日 日曜日 または6月4日 月曜日 テオ・ファン・ゴッホ宛

深い青の空に、普通の青より深い青、濃いコバルトブルーの雲や、天の川のように青白い、明るい青の雲がまだら模様を描いていた。この青い背景の中に星が明るくきらめいていた。緑、黄色、白、バラ色の星たちは、僕らの故郷より、さらにはパリよりも明るく、宝石のようにもっときらめいていた。オパール、エメラルド、瑠璃、ルビー、サファイア色と言った方がいいだろうか。海はとても深いウルトラマリン(群青色)の色だ。(『ファン・ゴッホの手紙 II』圀府寺司 訳、新潮社、2020年、226頁)

1888年9月9日 日曜日 ならびに9月14日 金曜日 (妹の)ウイレミーン・ファン・ゴッホ宛

今、絶対に描きたいのは星空だ。よく思うのだが、夜は昼間よりもずっと色彩豊かでこの上なく鮮やかな紫、青、緑の色調を見せてくれる。

よく目を凝らしてもらえれば見えるが、星のなかにはレモン色のものもあり、バラ色、緑色、忘れな草の青色の輝きもある。そして言うまでもなく、星空を描く際には黒っぽい青の上に白い点々を置いただけでは明らかに不十分だ。(『ファン・ゴッホの手紙 II』圀府寺司 訳、新潮社、2020年、316-317頁)

ゴッホが見た星の色は次のようになる。

白、バラ色、レモン色(黄色)、緑色、青色(忘れな草の色)、紫

皆さんは、こんなにカラフルな星を見たことがあるだろうか? 私はない。実は、星の色を見るのは難しい。

星の色を見るのは難しい

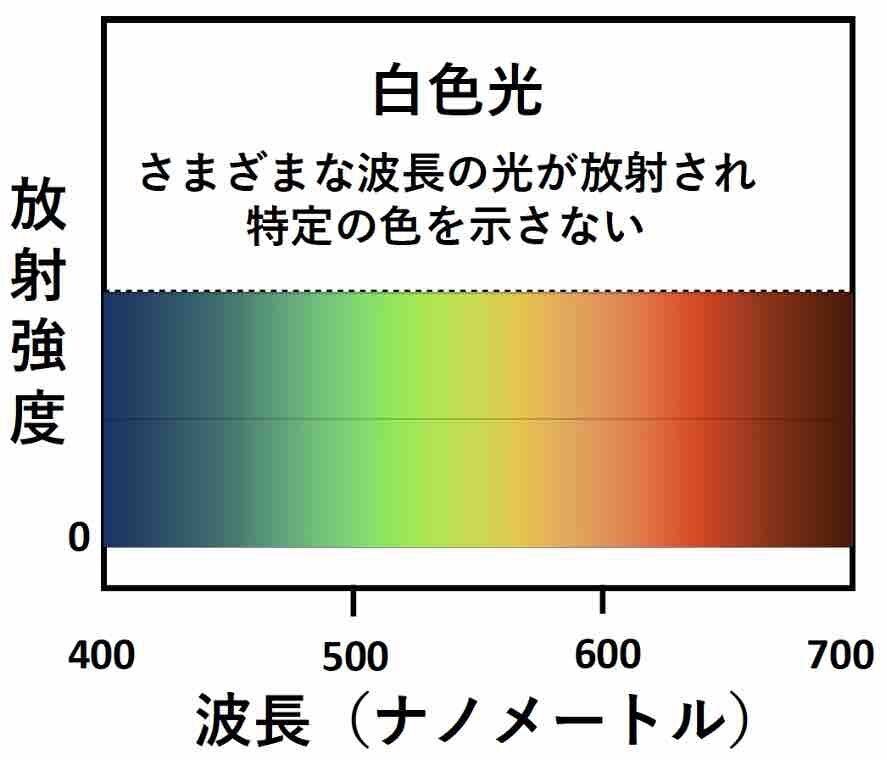

星の光は星の表面から出る熱放射である。主として可視光の波長帯(400-700ナノメートル)で放射されている。ある特定の波長だけで光るのは輝線(スペクトル線)と呼ばれるが、星の光は可視光の全域で光るので、連続光と呼ばれる。

星の色は連続光のどの波長帯で強く光っているかで決まる。表面温度が低い(例:3000度)と星の色は赤くなる。一方。表面温度が高い(例:30000度)と星の色は青くなる。太陽は表面温度が約6000度なので、光の強度は緑色(波長500ナノメートル)にピークが来る。このように説明すると、星は青、緑、赤と、さまざまな色で輝いているように思う。ところが、星の光は連続光なので、色の判別は難しい。太陽の場合、400ナノメートルから700ナノメートルに至る可視光全域で光を出しているので、白色光として見える傾向にある。そのため、星の色を見るのは難しい。

しかし、野尻抱影は紫色と緑色の星を見た

最近、古書店で野尻抱影の『星』という本を見つけた(図2)。野尻(1885-1977)は天文学者ではない。天文民俗学者という変わった肩書きの持ち主である。星や星座の和名を収集し、多数の著書にまとめた人だ。また、星空観察の解説本も多く著した。ちなみに、「冥王星」の名前を考案した人でもある。天文ファンにはつとに有名な人である。野尻の名前はよく知っていることもあり、その本を買い求めた。家に帰って『星』を紐解いてみると、目次に「紫の星・緑の星」という項目があり、とても驚いた。これは読まないわけにはいかないと思った。

紫色の星、「カシオペヤ座」のη星の伴星

まず、紫の星である。カシオペヤ座のη星の伴星がその紫の星である。野尻はこの星を口径10センチメートルの望遠鏡で眺めたときの感想を次のように述べている(33頁)。

「じっと眼を凝らしていると、それが二つに分れ、金色の星にくっついて息づいているさらに小さい星、それがまぎれもなく紫色の星であった。

カシオペヤ座のη星は連星であり、主星(η星A)と伴星(η星B)の明るさはそれぞれ3.52 等と7.36 等である。肉眼で見えるのは6等星までなので、伴星を見るには望遠鏡が必要になる。

スペクトル型は主星がF9V、伴星がK7Veである。表面温度は、主星は太陽と同程度で、約6000度である。一方、伴星の表面温度は約3500度しかない。色は赤っぽい色になる。なぜ紫なのか、まったく理由がわからない。唯一のヒントはスペクトル型K7Veに添字として付いている「e」である。この「e」はemissionの略号であり、スペクトルに強い輝線が観測されることを意味する。もし、紫色の強い輝線が放射されていれば、星そのものは赤い色に近いが、輝線の紫色が支配的になることはありうる。調べてはいないが、可能性のある輝線は一階電離した酸素イオンの放射する波長372.7nmの輝線だろう。

緑色の星、「てんびん座」β星

今度は緑色の星である。なんと、二個もある。

まず、最初に出てくる緑の星は「てんびん座」β星である。野尻の説明を見てみよう。

緑の星というのも、そうザラには見られない。・・・「さそり座」の右隣に「てんびん座」の星が四辺形を作っている。その頂のβという星が全天にも稀有の美しい緑の星で、昔のプトレマイオスの星表には1等星になっている。昔はさぞ素晴らしい色の光でほしをあったのだろう。肉眼でも心もち緑に見え、更に双眼鏡では、はっきり緑いろの星を現す。 (34頁;現代仮名遣いに変更,)

「てんびん座」のβ星はアラビア語で「北の爪」を意味する「ズベン・エス・カマリ」という名前を持つ。実は、このβ星はα星「ズベン・エル・ゲヌビ(南の爪)」より明るいので、「てんびん座」では最も明るい星である。とはいえ、2.62等なので1等星ではない。スペクトル型はB8型なので、表面温度は約2万度である。色としては青白い色になる。理由は不明だが、緑色に見える星として有名のようだ。野尻もそれを確認したことになる。

緑色の星、アンタレスの伴星

野尻は「さそり座」α星のアンタレスの伴星も緑色に見えるとしている(図5)。伴星はアンタレスからわずか2.9秒角離れたところにあり、等級は5.2等である。アンタレスが明るいので(等級は1.09等)、肉眼でこの伴星を見るのは難しい。そこで、野尻はアンタレスが月に掩蔽されるときを狙って、伴星の観測をした。すると、アンタレスが月に隠れてから23秒後に緑色の小さい星が見えたというのである。

では、アンタレスの伴星は本当に緑色の星なのだろうか? この星のスペクトル型はB2.5である。B型星は表面温度が高いので(約3万度)、青白い色をしている。決して、緑色の星ではない。しかし、そばに赤い色の明るい星、アンタレスがあるため、色の対比効果で緑色に見えると言われている。

それにしても、面白い。物理的には存在しない紫色や緑色の星が見えるというのだから。

見える人と見えない人。何が違うのだろう。おそらく、考えてもしょうがない。自分の目で星を見ることが大切だ。

最後は、野尻抱影の言葉で締めくくろう。

今ではアンタレスに緑の伴星が存在することは広く常識になっている。 (36頁)