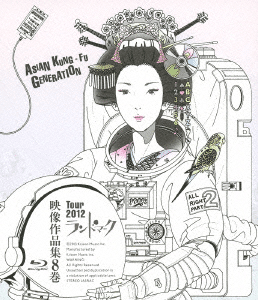

Asian Kung-Fu Generationの映像作品集8のリリースから10年に寄せて

本作は2012年に行われたツアー 「Tour 2012 ランドマーク」における東京国際フォーラムの公演を収めた作品である。DVD/Blu-rayとしてリリースされたのは2013年3月13日。今年で10年になる。MCの中で語られるように東日本大震災によりツアーも流れ、ミュージシャンが多大な電力を使ってライブすること自体不謹慎だというムードが日本を覆っていた時代。そして後に語られるように、バンド内の人間関係も危うく緊張感を孕んでいた時期。前作『マジックディスク』で外部からミュージシャンを迎え、4人のアンサンブル以外に、鍵盤、弦・管楽器を導入し新たな視点を導入し、すっかり新しいモードを追求する意欲に沸いていた後藤氏とそれに共振しきれない3人という構図が生まれ、その歪みを解消・融和させようとするかの様にサポートメンバーを含めて更にアンサンブルの可能性を求めたステージ――それが今回の作品に収められている。このツアーの経験によってファンは「4人」という存在を求めているという認識から次のアルバム『ワンダーフューチャー』では4人のバンドサウンドに立ち戻り、後藤氏は「新世紀のラブソング」で芽生えたループサウンドとブレイクビーツ、ヒップホップ/ラッパーのサウンドと言葉への指向性をソロ作品にて深めていくことになる。つまりこのツアーで掲げられた『ランドマーク』という作品はAsian Kung-Fu Generationで出来ることとソロでやるべきことをセパレートすることになるきっかけになったアルバムだ。しかし、現時点での最新作『プラネット・フォークス』はそのアウトプットを分けることなくバンド/ソロで培われた要素が縫合された作品だった。更に2012年では決して交わることのなかった、Roth Bart Baron、塩塚モエカ(羊文学)のようなインディバンドのミュージシャンとOMSB、Rachel(chelmico)のようなラッパーが招かれている。そして私的な感想では、この他者を招いた曲こそがアルバムの中でも傑出したものになっているということに非常に感動した。この映像作品を改めて見直すことで過去との和解、もしくは再会した現在のバンドと存在――特にメンバーを誰一人変えることなく活動していること――に感慨が沸く。最新作のツアーでも横並びになったメンバーの姿に物語を見てしまった自分にも納得してしまった。

ところでなぜこの文章を書くに至ったか。それは日本の歴史の一端を書き留めてみたいという欲求かもしれないし、もしかしたら同じように東日本大震災とその記憶をテーマにしていた『すずめの戸締まり』を観て、「いや、寧ろ彼らの歩みという素晴らしい轍がある」と感じてしまったからかもしれない。ここには最早忘れられようとしている一つの日本の記録と記憶が刻まれている。以下は2023年に再見した個人の記録である。

明らかに「In Rainbows」期のRadioheadのステージセットに触発されたであろう垂れ下がった照明が彩るステージの中、まずギタリストの喜多氏がステージに登場し、オープンDにチューニングされたアコギにボトルネック奏法のシンプルなリフが奏でられ、アンサンブルが重ねられていく。一曲目はBeckのカバー「Loser」。震災後の空気感と、90年代Beckの世代が持っていたSlacker(リチャード・リンクレーターの同名の映画から)の空気をシンクロさせる「俺は負け犬なんだ、なぜおまえは俺を殺さないんだ」というリフレイン。瓦礫と停電と荒地。そのステージを背後のクレーンカメラ、手振れのカメラ、フィックスと多彩なカメラワークで捉えていく。特にハンディのカメラは当時のドキュメンタリータッチの映画(例えば『アルゴ』『ゼロ・ダーク・サーティ』)を思わせ、2010年代前半という時代を見事にパッケージしているように思う。7人でしか奏でえないその生々しい敗北感を拭うかのようにギターのブラッシングと表を刻むスネアがBPMを一気に加速させる。次は「All Right Part 2」。「錆びたようなステップ でもAll right All Right」と歌われるものの、和声展開はやはりブルージーで重たい。そして単音ギターのシークエンスからコードリフとディスコビートにとってかわる「N2」。No Nukesの頭文字から取ったこのタイトル通り、福島第一原発事故の政治と自己責任論への皮肉。光量を落とした照明も2011年を刻み付ける。更に「1.2.3.4.5.6. Baby」「AとZ」と『ランドマーク』から続けて演奏される。私見では「A to Z」はアルバムの中でも屈指のトラックだ。ループするビートと当時のFriendly Firesを思わせるシューゲイズ的なギターサウンドが見事に融合したこの曲は意味から距離を可能な限り遠ざかるようにAからZまで(Ato Z=Everything)を頭文字に歌われる歌詞と相まって2023年現在の彼らのレパートリーの中でも異彩を放つ名曲。7人のアンサンブルだからこそ光る曲という意味でも、次の「新世紀のラブソング」と並び最初のハイライトはここ。「大洋航路」から「ブルートレイン」へ。ポストパンク的な速いディスコビート。そこに二本のギターが呼応しあうかのように響き、徐々にイントロのフレーズが形作られる。

ベースがサブドミナントから徐々に落ちていき、ビートが重ねられる。そこに二本のギターの単音フレーズが絡みつく、アルバム「ソルファ」には無かったイントロから「Re:Re:」、そして「君という花」へ。会場のムードとしてはここが一つのハイライトなのは間違いない。そしてこのBPMが加速した四つ打ちトラックで手が上がる様はこの先の日本のロックシーンの傾向を予感させると同時に、King GnuとOfficial髭男dism、米津玄師のような16を刻むミュージシャンが出てきた今では過去に感じられる。「それでは、また明日」「アフターダーク」といったアニメのタイアップのシングル曲の連打以降、「ラストダンスは悲しみを乗せて」から「ノーネーム」まで、自意識と社会の齟齬、直接会うことはないかもしれない存在に思いをはせながら、同時に目の前の関係性の重要さもしっかり認識する。揺れ動きながら徐々に幹を太くしていくような認識とバンドのアイデンティティ。特に「レールロード」の前のMCで震災から目をふさいで音楽活動することはできないと口にし、ライブのテーマパーク化と向き合う後藤氏の姿勢と認識は現在へと続くものだ。「All right part 2」と同様のステップを刻むことをテーマにした「踵で愛を打ち鳴らせ」と「バイシクルレース」で本編は終わる。アンコールの冒頭はサイケデリックな和声感覚をもった「マーチングバンド」、そして「リライト」へ。シングルとしてリリースするか否か、当時メンバーとスタッフの意見が分かれたこの曲はアニメのタイアップの効果もあり予期しない形で代表曲となったいわくつきの歌でもある。自分たちの歌として取り返すかのように中盤はインプロビゼーションへ。各パートのソロ、ノイズの混合、歌詞のコール&レスポンスと長いシークエンス、喜多氏による伊地知氏のドラムをエアーでマネする姿含め、自分たちの演奏を軸にしたものになっていて興味深い。しかし、2020年代においてアニメのタイアップはミュージシャンが海外へアピールする上で重要なポジションになり、Asian Kung-Fu Generationがヨーロッパや南米にファンベースを築くのに最も影響力を持った活動でもあったことがわかっている今では、この過剰なストラグルも一つの時代を刻み付けている。そして「ループ&ループ」の勇壮なリフを挟み、「アネモネの咲く春に」へ。『ランドマーク』の最終曲であり、アンコール最後の曲でもある。ブリットポップ期を思わせるタイム感、四つのコードによる反復(この構成は後に「スタンダード」でさらに花開く)故に個人の逡巡や時代の巡り合わせというテーマを内包し、3.11と向き合いながら「君は幸せだった?」と尋ねるこの重たい認識とともに終わっていく。今見るとライブが行われた2012年の日本の状況を記録していることがわかる。その後、ダブルアンコールで歌われたのはそれでも生きていくことについての「夜を越えて」(4人のみの演奏)と「今を生きて」。当時のバンドと日本の社会状況を重ね合わせながら、7人が横並びになり頭を下げて幕を下ろした。

というわけで終わり。日本のポピュラーミュージック史を俯瞰するとき、どうしても優れた作家が時代の中で単独で存在し、系譜やシーンというものがあまり見えてこないという側面があるのは間違いない。しかしこのツアーの後、「Only in Dreams」を立ち上げ、若いバンドに門戸を開いたり、「Nano-Mugen Fes」の影響でバンドを始めたという世代が出てきたり、Foo Fightersのスタジオに行きレコーディングしたり、ソロ作ではもとDeath Cab for CutieのChris Wallaをプロデューサーに招きアルバムを制作したり、国内外、世代問わずコミュニティを繋ぐように活動してきたAsian Kung-Fu Generationというバンドの存在は『ぼっち・ざ・ろっく』により再び脚光を浴びる以上に大きな足跡を残してきたバンドとして未来には認識されるだろう。