トイレ空間の多様なニーズと建築の可能性 | わたしとトイレ設計03 ~special column~

■シリーズ紹介:special column わたしとトイレ設計

建築・建設に携わるみなさまに、「トイレ」にまつわるお考えやエピソードを教えていただくシリーズです。 毎日使うけれど実はよく知らない「トイレ」と、「トイレを考える人」のマインドやアイデアにフォーカスします。

もしあなたが視覚障がい者だったら、手の感覚に頼らざるを得ない時、綺麗なトイレであってほしいと思いませんか?

あなたが自認する性と違う性別だったとき、どちらのトイレを使いますか?どうせなら、自分のアイデンティティにフレンドリーなトイレを利用したいと思いませんか?

トイレによって行く場所を変える人は多いと思います。綺麗なトイレで、少しの工夫があるだけで、そこに集まる人々が変わるのです。

トイレは誰にとっても日常的な空間ですが、この空間がどれだけ多様なニーズに応えられるかを考えることは、建築設計者の腕の見せ所です。

今回は、私がトイレ設計の中で出会った課題と、その過程でダイバーシティがどのように私のキャリアを形成してきたかについてお話ししたいと思います。

トイレ設計との出会い

私のトイレ設計のキャリアは24歳、最初に勤めた事務所を1年で辞め、フリーランスとして建築デザインに携わっていたときに始まりました。まだ一級建築士の資格もなく、大規模な商業施設の下請けで図面を描きながら、生計を立てていた日々です。理想とはかけ離れた現実に打ちひしがれながらも、どうすれば自分の価値を高め、単価を上げることができるかを常に考えていました。

その時、私が女性であることも影響してか、トイレ関係の設計依頼が多く回ってきました。興味がない人も多い中、私はこの仕事に楽しみを見出しました。トイレ設計は、商業施設においても集客に直結する重要な部分であり、多くの提案を任せてもらえたのです。これが、私のトイレ設計の始まりでした。

関係者のみなさんから、男女トイレの差がない多目的トイレの在り方などを教わりました。

また、トイレ廻りでの犯罪率も多いのも事実です。

それも配慮しながらもどう良い場にしていくのかということを考えていました。

その後、山田守建築事務所に入社しましたが、そこでも男性比率が高く、私にトイレ設計の依頼が多く回ってきました。「トイレばかり設計するのは残念」と思う方もいるかもしれませんが、実はこれが私のポジション確立につながりました。トイレという空間は、性別、年齢、身体や精神的な違いなど、個人の多様性に深く関わる空間です。この多様なニーズにどう応えるかを考えることで、私の設計スキルは着実に成長していきました。

日本武道館増改修工事とトイレ設計

その結果、私は山田守建築事務所で、東京オリンピック2020の柔道会場に使用された日本武道館の増改修工事にて建築チーフを務めました。アリーナには多くの人が集まるため、トイレも多いのが特徴です。

女性トイレの混雑緩和、障害者やLGBTQの方々への配慮など、様々な課題に取り組みました。この時ほど多くのトイレを設計することは、今後もう二度とないかもしれません。

引用元:https://kensetsu-hr.resocia.jparticlemanga_budokan11

トイレを通じて気づく、多様な個性

しかし、ある日、私は気づきました。

この世の中には、私自身が「使いたい」「使いやすい」と感じるトイレがまだ少ないということを。

特に、車椅子利用者とのワークショップでの経験がその気づきを与えてくれました。車椅子の方が「何とか使えるけれど、使いにくい」と言っていた受付カウンターの高さ。その言葉が、私自身が外出先のトイレのブース内でフックに荷物をかけているとき、「何とか使えているけれど、高い」と感じた不便さを思い起こさせました。

この経験を通じて、私は多様性への意識をさらに深めました。多様な個性が建築をどう変えていくのかに興味を持ち、これが私のキャリアの方向性を定める重要なテーマとなりました。トイレ設計というニッチな分野での経験が、私にとってはキャリアアップの原動力であり、設計者としての成長を促してくれたのです。

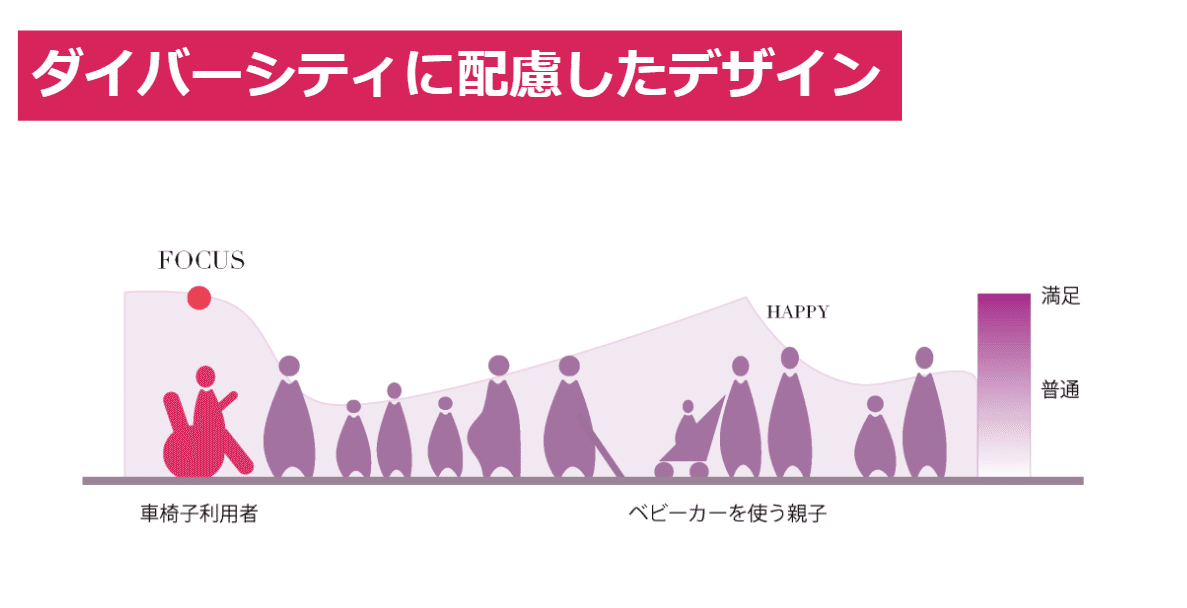

そこから新しい視点を得て全体の満足度をあげていくこと。

例えば、車いすトイレってベビーカーを使う親子にも優しいトイレともいえます。

だれかにフォーカスしても誰かが困るということではないのです。

トイレ空間から考える建築の可能性

今では、クライアントと初めて話をする際、「どんなトイレがいいですか?」という質問から始めることも増えました。

トイレという空間は単純に排泄を目的とした場所ですが、実はその人の個性やニーズを深く掘り下げるための最適なツールでもあります。窓の有無、自然の緑を取り入れた設計、照明の明暗、さらには大胆で派手なデザインが求められることもあります。トイレの設計は、意外なほど多様で、面白いものです。

日本のトイレは世界的に綺麗だと言われますが、外出先でトイレを我慢している人々、特に女性が多いのも事実です。また、私たちが家や職場、学校以外で気軽に利用できるトイレが少ないという現実もあります。

トイレという小さな空間から見えてくる世界は、実に奥深く、まだまだ多くの可能性を秘めていると感じます。建築家として、まだやるべきことがたくさんあると感じています。これからも、トイレ設計を通じて多様性に応える建築を発信し、実践していきたいと思っています。

■ A-SPECのご感想やご意見をお伺いするパート ■ (PR)

LIXIL×AMDlab×髙木秀太事務所の3社共同開発による、パブリックトイレ空間を自動設計するクラウドサービス「A-SPEC」を使っていただき、率直なご感想・ご意見・関連するお考えなどを書いていただきました。

A-SPECとAIについて

パブリックトイレの補助ツール『A-SPEC』を使ってみた感想としては、とにかく「速い」という印象です。

トイレ設計は、意外に細かい作業が多く、限られた面積の中で適切なレイアウトを考えるのは大変ではないでしょうか。特に普段、施設設計を手掛けていない方でも、一級建築士試験を経験された方であれば、トイレのレイアウト設計に苦労されたことがあるのではないでしょうか。実務においては、アクセサリーの配置まで細かく検討する必要があります。その悩みが減り、さらに速く解決できるという特典もついてきます。

~ 使い方のアイデアと今後の期待

私のA-SPECの使い方は、案件が来たらまずAIに案を出してもらい、それを基に自分の考えを付け加えていくという方法です。何度か使用してみたところ、自分ではあまり考えないようなパターンが提案され、AIを通じて自分のこだわりやスタイルを客観的に見つめ直すことができました。複数の関係性を考慮しなければならない小規模な男子トイレのレイアウトは特に便利だと感じています。

今後は、想定人数以外にも、便器の個数やトイレブースのサイズなどを指定できる、より柔軟なレイアウトプランにも対応してくれることを期待しています。

~ AIは"もう一つ増えた自分の手足"

「とりあえずAIを使ってみる」。これは、私自身も日々意識していることです。最初は不慣れで使いにくいと感じるかもしれませんが、AIはまるで新しい言語を学ぶようなものです。継続的に使用することで、次第にそのメリットを感じるようになります。最近では画像生成AIを積極的に活用し、クライアントとのミーティングで細かなイメージを瞬時に共有できるようになりました。

瞬時にお客さんとイメージの共有ができるので便利です。

トイレの固定概念をなくすため、クライアントとの打合せ時に使用しました。

かわいくても、おしゃれでもいいし、もっとくつろげる空間の例えをしてあげました。

一方で、AIを使った設計に対して不安を抱える方も多いかと思います。しかし、私はAIを単なる道具ではなく、自分の身体の一部と捉えることが重要だと考えています。自分がAIに指示を出すことで、まるで自分の手足がもう一つ増えたかのような感覚です。AIも人間と同じく、蓄積されたデータから最適な解を導き出します。これは、私たちの脳が過去の経験に基づいて答えを導き出すのと同様です。

オフィスのトイレ案の提案時に使用しました。

~ 建築設計を通じて解決できる社会課題のために

時間をかけて良いものを作るという考え方もありますが、AIを活用することで検討時間を短縮し、建築設計を通じて解決できる社会問題が数多くあると感じています。例えば、働きやすい職場環境を整えることは、労働力不足が深刻化する日本において非常に重要な課題です。建築家自身の環境もそうですし、オフィスは多様な価値観を持つ人々が集う場所であり、工夫が必要です。

AIを活用して屋外トイレの内観を提案しました。

サステナビリティに関する課題についても同様です。環境に配慮した設計を行うためには情報収集が欠かせません。AIが時間短縮をサポートすることで、建築家はより多くの時間をこうした課題の解決に費やすことができます。また、人口減少が進む中で、建築業界が新たな技術を取り入れ、効率を高めることは、持続可能な社会を実現する上で欠かせない要素となります。

~ 建設的な解決策提供のためのAI活用

さらに、日本はジェンダーギャップ指数が先進国の中で最下位であり、女性が働きやすい環境を整えることが求められています。AIによって設計のプロセスを効率化することで、女性が活躍できる空間をより早く、より多く創出することができるでしょう。データに基づいた設計を進めることで、女性が生きやすく、働きやすい社会を実現する一助となるはずです。これは単なる経済成長の問題ではなく、基本的人権に関わる重要な問題です。

種類が豊富な生理用品を購入できたり、

フェムテック商品も買いやすいなどのメリットがでると考えました。

『ストッキングも下着もここで買って、履き替えられる』

そんな世界が理想なのではと考えました。

AIをうまく活用することで、私たち建築家は、これまで以上に社会的な課題に対して建設的な解決策を提供できると信じています。

筆者紹介

■ 植松 千明 (うえまつ ちあき)

建築家・インテリアデザイナー。植松千明建築事務所主宰。

信州大学工学部を卒業後、フリーランスで活動後、山田守建築事務所に入所。東京オリンピック2020の日本武道館増改修工事のデザインチーフを務める。建築設計・監理、建材・DXコンサルティング、セルフブランディングセミナーを業務内容としています。東京都のAPTWOMENや経産省の始動などに採択され、イノベーターとしても注目されています。

■ 関連リンク

HP:https://chiakiuematsu.com

blog:https://note.com/chakiuematsu/

Instagram:https://www.instagram.com/chiaki_interiorarchitect/

記事:山田守建築事務所による、東京・千代田区の「日本武道館」。1964年に山田守が完成させた建築を増築・改修 (architecturephoto)