おとなが変わる”asonabi”のチカラ

私は、思春期から苦しんできた拒食過食症、心の病が、現代精神医療や薬に頼ることなく、Children's Artのチカラによって回復できたミラクルを、社会に伝えたい!という強い情熱から、2010年にNPO法人こどもアートを設立、それ以来、こどもや親子向けのasonabiワークショプ(Children's Art)のプログラムを実験的に数々提供してきました。

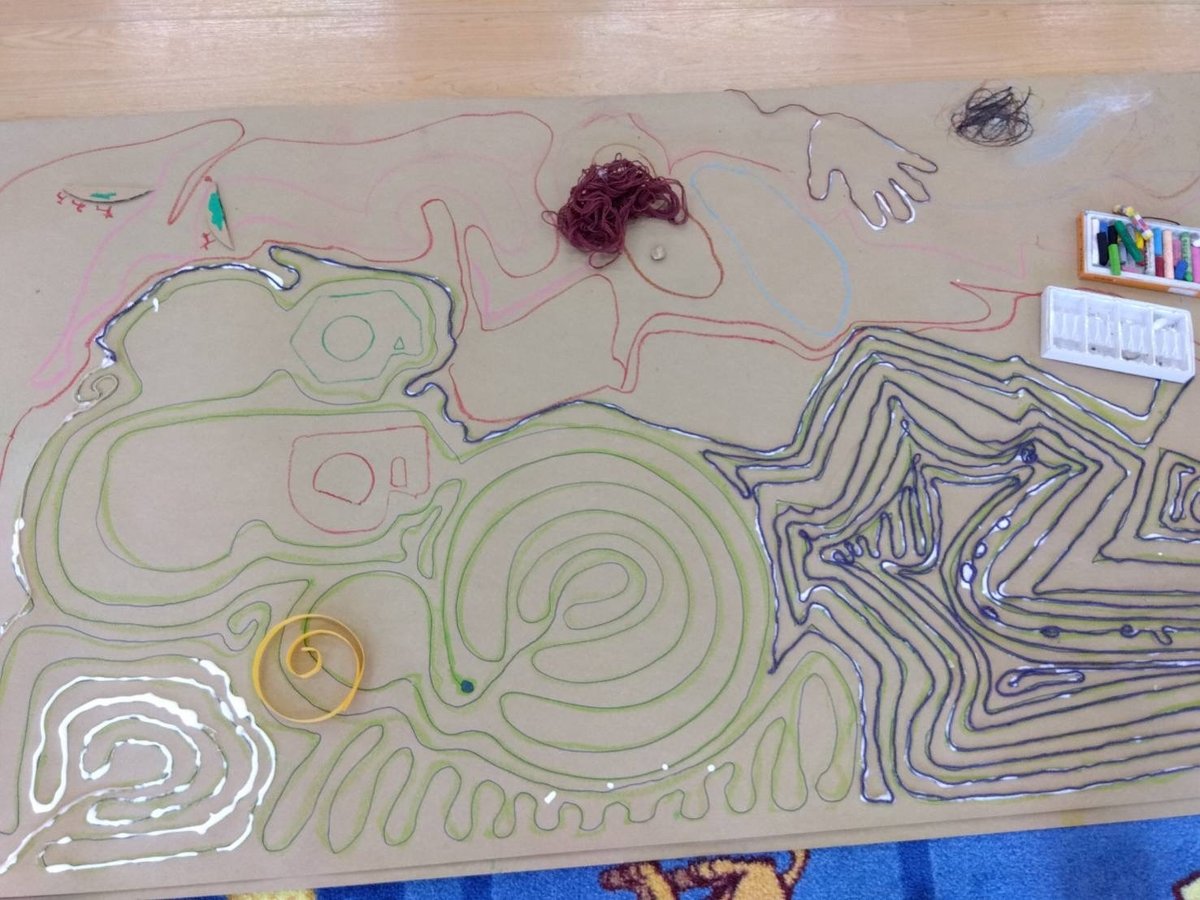

こどもの表現活動をサポート、親子の絆やコミュニケーションが育まれる機会となり笑顔の輪が広がりました。

また、そこに関わる大人、スタッフもインスパイアされ、こどもたちの存在によって”おとなが変わる”大人の表情がよくなったり、場が明るくなったり、コミュニケーションが弾んだり、そんな場面もいくつもみてきました。

それこそが、”asonabi”のチカラ。手応えを感じてきました。

”こども”こそがART

こどものために、何かをするという動機から始まるのですが、

実は、こどもたちのためではなく

こどもに触発される。こどもに遊び心が刺激され、おとなが変わっていくのです。

おとなの心の処方箋となる。

ひとや場、コトにインスピレーションを与え、エンパワメントしていく現象が起きていきます。

しかし、もう一歩。表面的には効果がわかりやすいのですが、根本のところ”おとなの人生までもが変わる”には、その先の何かというのは、スバリ!

もっともっと"こども心"を浴び続け、本気で大人が夢中になる。

結果にとらわれず、答えのない追求、探求型の遊びをもっともっとする。

おとなが遊びに没頭できる環境、状況が整い、プロジェクトのように継続性がともなっている。ここが、ポイントです。

脳に変容が起きる。

わかりやすく言えば、例えば、右利きの方が左手で字をスラスラ描けるように日々トレーニング、両方の手を自由に使いこなすことができるようになった。というような現象です。

つまり、あなたの豊潤な泉である”内なるこども”に刺激を送り続け、いつでも取り出せるようになることです。

よって、ただこどもと遊んでいる、あーこどもって楽しくていいなと眺めて、気持ちよくなっていても、何かがガラリと変わるわけではありません。

あなたの内なるこどもに繋がる瞬間=”asonabi”にリーチし、夢中になるからこそ、もっと、あそびまなびたくなるという、”こども”の状態になるスイッチが入るのです。

繰り返しになりますが、私の場合は、アートのクラスを担当することになり、週に1度、こどもたちとワークショップをしなければならなかった。という状況がトレーニングの機会になっていました。

初めてからミラクルが起こる、つまり回復するまで、おおよそ4年余りの歳月がかかりました。

心の病らしきことの現れは、10代半ば中学生の頃から始まり、症状に波がありますが、20代半ばくらい、約10年余り引きずっていました。

これが、4年間で回復。私自身もマジックのようで信じられない出来事でした。

だからこそです。

苦しんでいらっしゃる方がおられるならば、こんな方法もあるんだという選択肢の一つとして、発信したいのです。

苦しみを抱えておられるならば、クスリになることもあるでしょう。

元気だけども、もっと元気になりたい方には、サプリメントになるでしょう。

それが、ARTのチカラです。継続することから、効果が感じられます。

私は、回復以来20年が過ぎますが、全くリバウンドしていません。

むしろ、Children’s ARTの精神で、様々な課題も乗り越えていくことができています。一生涯役に立つものです。

クリエイティビティを磨く時間

子育てしている方々へ

日々こどもたちとの触れ合いがあります。

では、こどもたちと一緒に遊びに没頭できるでしょうか?ついつい没頭してしまう。という方はラッキー。

保護者という立場であれば、こどもたちの保健衛生、安全時間管理、マナー、技術や知識など、一緒に遊んでいてもいろいろなことが気になります。大人がついつい遊びに夢中になってしてしまうなんて、なかなか容易ではありません。

他人におまかせできる、イベントなどに駆け込む気持ちはよくわかります。

それもよいでしょう。

しかし、子育てをチャンスと捉え、あなた自身の’children's ART time!”

クリエイティブを磨く時間として、自分を取り戻す時間として活かしましょう。

表現、創造活動ら、お外で遊ぶのとは違い、危険リスクが少なく、比較的おとなも肩の力が抜けて、こどもたちと遊ベる時間となります。

とにかく小さなことでよいので、主体的になって、企てをするのです。休日の子守り。夜のじかん。長期休みなど。

ちょっとしたあなたのアイディア、工夫、素材や廃材などの提示から、こどもたちの遊び力に力をかりて、一緒に表現、創造活動をする機会を作るのです。

”Children's Art”なぜよいか?

”Children's Art”は、その人だけの、答えのない作品。

技術、知識、経験を問いません。ぐちゃぐちゃもOK。白紙もOK。

上手い下手という判断を好みません。ありのままがOK。

こどもやおとな、親子、師弟、上司部下、男女など立場を超えたところのものです。

よって、そのひとのありのままを肯定的に尊重し合える機会からは、真にコミュニケーションが深まり、絆が育まれる。心が温まることを体感できるでしょう。

安心のマジック

「ありのままが受け入れられる、吐き出せる」という経験からは、心の循環が促され、前進していけるのです。

「安心が確保されたところで人は学び、育つ。」これがきほんです。

個人のみならず、

コミュニティやグループ、企業の中でも

”Children's Art”はチカラを発揮します。

過去にさかのぼりますが、印象的で素晴らしかった企業のプロジェクト事例をご紹介します。

こちらの例は、大学と企業の連携から生まれた”Children's Art”プロジェクト。

店頭ディスプレイを大学生が考え制作、そのエッセンスを取り入れたワークショップを親子向けに店頭前で実施するという試み。全国8ヶ所余りの㈱ワールド・フラクサス@イオンモールで展開されました。

こどもたちの笑顔に癒されることはもちろん、社員は接客時にお客さんとの会話が弾む、ルーティン化する業務のリフレッシュになる、もっと写真を上手く撮ってあげたい、こう展示をしたら作品が映える等など、

そこに関わる社員、保護者、通行人、アートスタッフは、こどもたちの存在や作品に触発され、インスピレーションを受け、癒され、イキイキ。

まさに、”Children's Art”のチカラです。

次は、過疎高齢化する限界集落へ、

都会のこどもたちが遊びに行くという都市農村交流プロジェクトの事例です。

2012.7-2013.3京都府中間支援活動団体委託事業

村の人々が集い、準備をして、都会からのこどもたちの訪れを待ちます。

それぞれ村人の得意なことを出し合い、プログラムが練られ、おくどさん、火おこし、薪割り、野菜収穫、餅つき、陶芸、裏山散策など、

暮らしの遊びを体験するプログラム。

村人はみんな先生。自分の得意を披露、表現する喜びから、こどもたちのためならばと、村人の心に火が灯る。みんなが団結する。

「久しぶりに村の中でこどもの声がする。」を共通のビジョンに、おとなたちがエンパワメントされていく姿に出会いました。

こどもたちを見送ってくださるときの村の人々の表情に感動。まさに、こどもの存在こそがARTとなりました。

地方創生のキーワードに「こども」、昨今は教育移住など話題になりますが、”こども”が地域をエンパワメントしてくれます。

こどもこそ未来です。

そして、国レベルでは、

私が滞在していたオランダは、その多様な遊び心が実験精神を支え、イノベーションを生み、オープンで寛容な世界を繋ぐコミュニケーション能力が育まれ、多様性社会の中で、幸福度の高い暮らしの実現がなされていました。

こんなに素直な自分で生きられる。

まっすぐに気持ちを表現してよいんだ。

そんな空気に溢れていました。

お話をすれば、まだまだ魅力満載。

かつて、日本はオランダを通して、世界を知った歴史的ご縁がある国です。

「自由、博愛、平等」学ぶべきことがたくさんあります。

今を生きる"こども"

おとなの"内なる"こども"をコアに。

明るさ、元気、コミュニケーションを深めたい

イキイキと輝く未来のために

さまざまなところで”Children's Art”が役立ちます。

無生産、非合理、非効率こそが、

”Children's Art”、遊びが活力となり潤い、豊かさになる。

ぜひ、あなたの暮らし、コミュニティ、お仕事でお試しください。