3-1-2 爆跳の3要素 ー素因と対策ー

前前回から炭火初心者向けに「備長炭の爆跳」について解説をしています。

じつは備長炭は「跳ねる部位」が決まっています。

これを知らないでがむしゃらに爆跳対策をしても、ムダな苦労するだけです。

爆跳の素因について絶対に知っておかなければいけないこととは、

『備長炭は堅い部分が跳ねる』

たったこれだけです。

備長炭のうち「どの部分が特に堅いのか」を理解して対策すれば、着火時のハネはなくせます!

今回は備長炭のうちハネの原因となる「特に堅い部分」について写真を見ながら解説していきます。

ぜひ明日の着火作業で、備長炭をよく観察してみてください!

こんな経験や悩みのある方に読んでほしい

・爆跳については、運だとあきらめていた

・対策をしようにも、見当もつかない

・跳ねるから、二度と備長炭は使いたくない

今回お伝えしたいこと

・備長炭は爆跳する部分が決まっている

・堅い部分から着火させるのはやめよう

・「爆跳の原因は炭の品質不良」は誤解

こんなことが書いてあります

・爆跳の原因が炭の物性による場合について

・備長炭のうち爆跳する部位を写真で解説

・素因は3パターンしかない

【大原則】備長炭は「固い部分」から着火させてはいけない!

「備長炭は全体的に堅いでしょ!」と言われそうですが、その中でも特に堅い部分がハネの原因になります。

素因の代表的な『堅い部分』というのがこの3パターン、

①「芯」

②「節」

③「とがった部分」

では順番に、備長炭のうち「堅い部分」について写真で確認してみたいと思います。

そのまえに、ちょっと復習。

爆跳の3要素

備長炭は3つの要素がそろったときに爆跳します。その3要素は、①主因、②素因、③誘因に分類することができます。

※今回はその3要素のうち、②素因についての解説です。

それでは本題です。

①備長炭は「芯」から着火させてはいけない

木の中で堅い部分は、木の「芯」の部分です。

木全体を支えている部分なので、芯が堅いのは想像つきやすいですよね。

製炭の際、堅い木の芯の部分は柔らかい周辺部分よりも熱が入りやすいです。

そのため堅く締まりすぎてハネやすくなります。

とくにガス火の燃焼温度は非常に高いので、本来備長炭の着火には向きません。

ガス火に対してこの芯の部分が接しないようにしてみてください。火種が下なら、芯はなるべく上の方に位置するようにしてください。

②備長炭は「節」から着火させてはいけない

木の「節(フシ)」も、木の芯と同じように原木(製炭前)の段階から堅い部分です。

木の断面を見たことある方はわかると思いますが、節や節の周辺は木の繊維が入り組んでいます。

また、葉がついた長くて重い木の枝を支えている部分なので、非常に堅いです。

この部分もやはり製炭の際に、ほかの柔らかい部分よりも熱が入りやすいです。

そのため堅く締まりすぎてハネやすくなります。

この部分も「芯」と同様、ここから火種の熱が入らないようにしてみてください。

③備長炭は「とがった部分」から着火させてはいけない

これは断面が「丸」のタイプの備長炭ではなく、断面が「扇型」のタイプの備長炭に多いです。

原木の中でも比較的太めの部分を縦に割って製炭するわけですが、割ったときに「とがった部分」が3辺できてしまいます。

この「とがった部分」は製炭時に「面」の部分よりも熱が入りやすく、堅く焼き締まりがちです。

この部分も前の2つの部分と同様、ここから着火の熱が入ることを避けてください。

この代表的な堅い3点から着火させてしまうと跳ねやすくなります。

ただ,「できるだけ」という話なので、しょうがない場合は「とにかく弱火で根気強く」時間をかけて着火してください。

「備長炭はこの①芯、②節、③突起の3点から着火させないこと」に注意するだけで、爆跳のほとんどを防ぐことができます。

___Q. 結局、備長炭のどの部分から着火させていけばいいのでしょうか?

A. できるだけ、丸くなっていて節のない「原木の外周」部分から着火させてください。

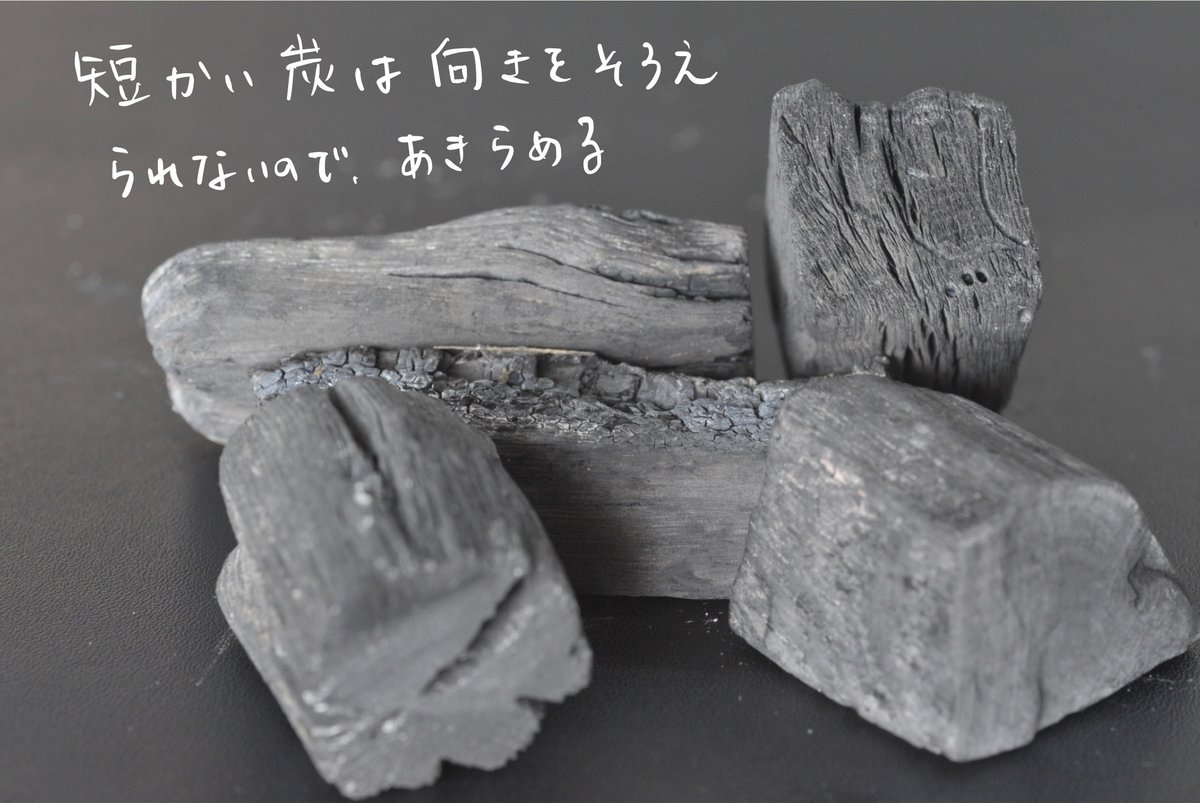

___Q. 短い備長炭の場合どこから着火させればいいのでしょうか?

A. 短い場合は向きをそろえることができないので、あきらめます。特に弱火にする必要がありますが、長い炭よりは着火は早いです。

今回のまとめ

✓ ガス火は備長炭の着火には強すぎる

✓ 炭は炭で着火させるのが理想的

✓ 芯、節、突起以外から着火させよう

よかったら前回、前前回の記事もぜひ!

今回の参考文献

①『伝熱工学』JSMEテキストシリーズ 日本機械学会

②『伝熱概論』甲藤好郎 株式会社養賢堂版

③『熱学入門』藤原邦男・兵頭俊夫 東京大学出版会

④『熱輻射論講義』マックス・プランク 岩波文庫

⑤『おいしさをつくる「熱」の科学』 佐藤秀美 柴田書店

⑥『爆跳性木炭について』高橋憲三 国立国会図書館デジタルコレクション

Writer:

ホンダタロウ/炭火研究家 @HIROBIN

ふだんは備長木炭の生産→流通→消費のうち、

「流通」を担っています。

世界の伝統文化、アート、JAZZが好きです。

Instagram:@hirobin___taro.honda___

twitter:@sumibinogakkou