あなたのなかのこども、どこにいる?『極楽あそび芸術祭』開催によせて(川地真史|Deep Care Lab)

5月に開催した、「産む」から「死ぬ」まで、生きるをめぐる10日間のイベント『むぬフェス』につづいた企画をつくりました。

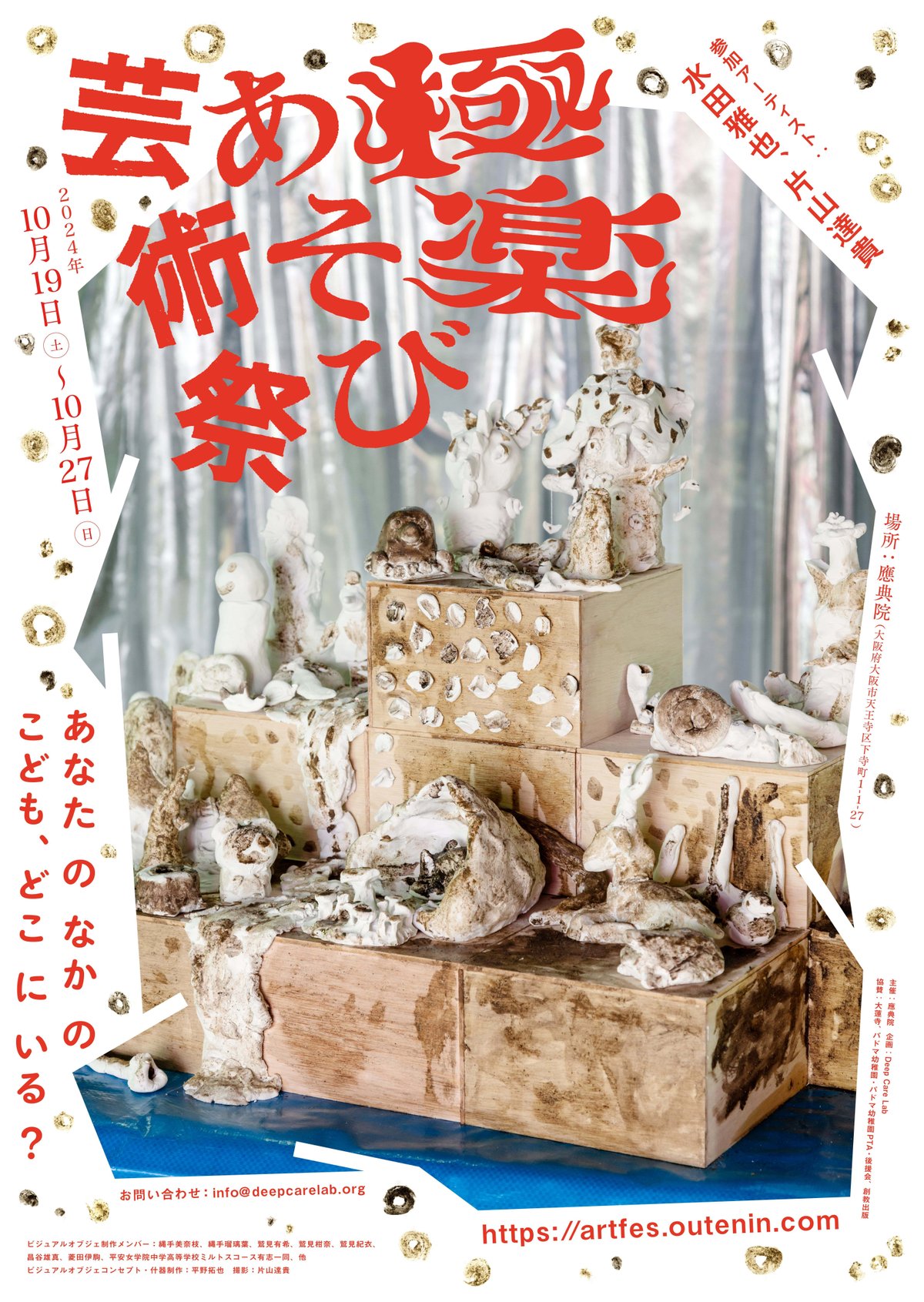

10/19-27に、大阪のお寺・應典院にて『極楽あそび芸術祭』

をひらきます。初年度は「内なるこども」がテーマです。

2組のアーティストを中心にした作品展示、極楽浄土・芸術・こどもをキーワードにしたトークセッション、賽の河原を模した石積みのインスタレーション、こどもを主題にした落語寄席、段ボールでまちをつくって破壊するワークショップ、土地の歴史と文脈をひもとくまちあるき…などたくさんの

芸術祭の開催に寄せて、企画運営を担うDeep Care Labの川地が、極楽浄土を由来にした芸術祭タイトルの背景や、内なるこどもというテーマに託した考えを、開催によせてつづりたいとおもいます。

どんな芸術祭にしたい?

ぼくはキュレーターでもなければ、アートの専門家でもない。企画をつくる、ということだけに置いては多少の経験があることを除けば、芸術祭に関しては全くの素人です。

芸術祭ときいて、まず思い浮かべるのは瀬戸内や新潟など、地方の大きな芸術祭。土地の風土や歴史を掘り起こし、著名アーティストたちが芸術作品をその場に置いていく、一大イベント。そういった芸術祭には、何度も足を運んだこともあり、感銘を受けてきました。

ただ、もう少し日常に根ざしたものに、芸術が宿っていたり、すでに身の回りにある営みや、環境に”芸術的なるもの”は溢れている。そうも思うんです。鶴見俊輔が『限界芸術論』で述べているのは、生きる習慣の中にある芸術のかたちです。そこには、身振りや手振りなんてものすら、芸術であると考えられたりする。他にも祭りや手紙、落書きなんかも、限界芸術と考えられています。

つまり、専門家的なアーティストによる「作品」ではなく、日々の生きる中の行為に芸術が宿っている。これをまず、大切にしたい。日常にいながら、少しだけ日常の「外側」へ連れ出してくれるのが芸術的な時間だと思います。手紙を書いている最中に宛先との関係の履歴やこれからの未来を想像し、過去と未来がここにある時間の混在になったりする感覚。それは一つの芸術的な体験。

また、「芸」の旧字体は「藝」と書きます。民藝を研究する哲学者・鞍田崇さんによると、「芸」は「刈り取る」ことを、「藝」は「植え、育てる」ことを意味していたと語ります。元々は、植えて育てるプロセスがとても大切にされており、その結果実ったものが「芸」であったそう。※1

だから、今回の芸術祭には、一部のアーティストだけが主役ではありません。もちろんアーティストさんの力による部分も大きいですが、それと同等・それ以上に、近隣住民をはじめ20名以上の方が集い、それぞれの表現の場をつくります。各々のテーマの解釈から「これを表現しなければ」という気持ちを育てる4ヶ月のプロセスをともにしてきました。それを実らせ、収穫する舞台としての芸術祭です。

そんなスタンスで芸術祭をひらいています。もはや、芸術祭の体をとった文化祭です。それでも「芸術」という言葉にはこだわりたかった。芸術とともにタイトルにつけた「極楽」にも、それが込められています。

極楽ってなんだ?

芸術は既成のレシピやマニュアルから解き放たれるにとどまらず、「じぶん」から離れる技術をも意味する…物との関係、他の人たちとの関係が変わるということは、とりもなおさず「じぶん」が変わるということでもあるのだから 鷲田清一『生きながらえる術』p141

芸術はある種の癒しにもつながります。しかし、それは束の間の癒しではなく、もっと不可逆な「生まれ変わり」のような体験ではないでしょうか。ときにそれは傷や見たくないものを突きつけますが、それによってぼくらは「生き直す」きっかけをもらえます。「こうしなきゃ」と規範に縛られていたものが破られるような小さな死から、新たな生きる可能性がひらかれていく。

それはまさに、宗教が担ってきたことでもあります。例えば、熊野という土地は、”蘇り”の土地として知られています。熊野に詣でることは、死と再生の儀式です。また、伊勢神宮も式年遷宮で一度壊し、また生まれ変わる。死んで蘇ることは、ある種の宗教性そのものです。

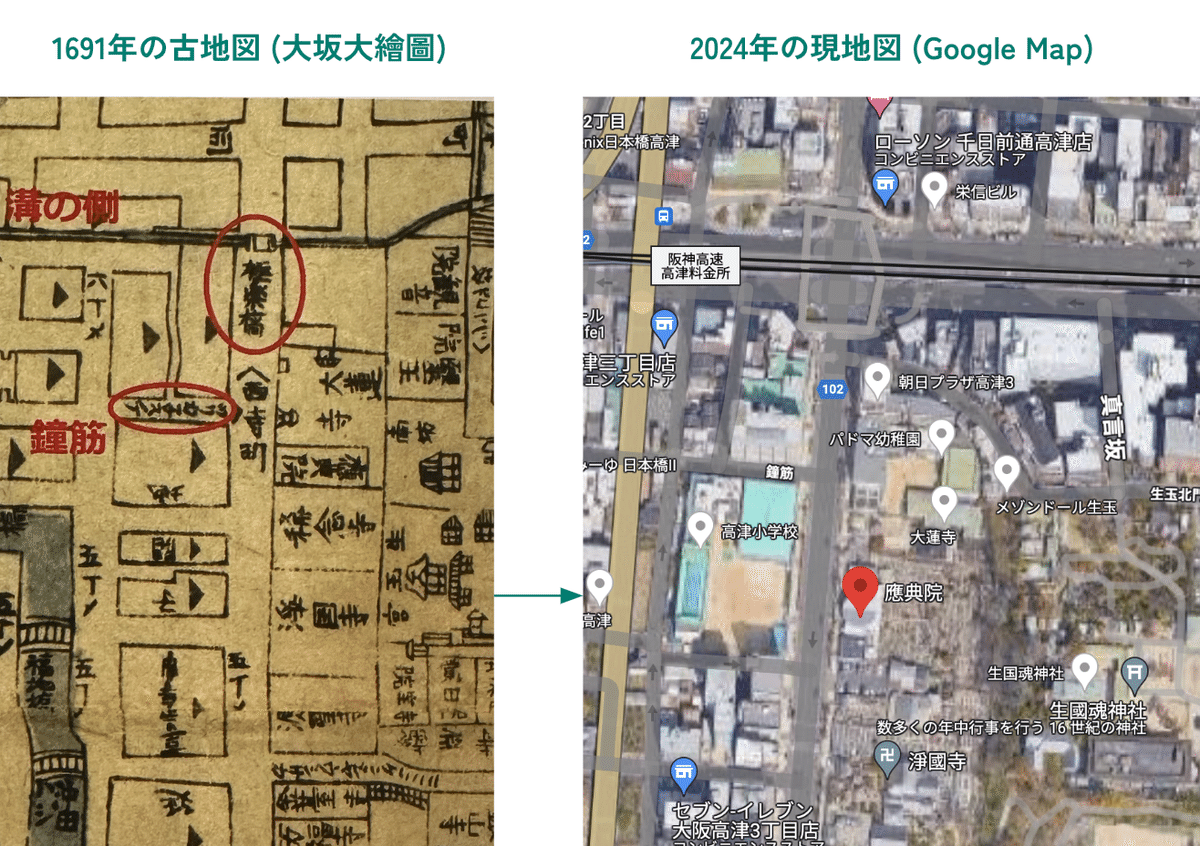

芸術祭の舞台・應典院には、その昔1600年ごろに、極楽川が流れ、極楽橋がかかっていた、と言います。橋を渡れば極楽浄土。浄土宗である應典院は、たしかにそんな土地に息づいています。

極楽浄土とは、仏の世界です。そこは苦しみのない安寧の世界だと言われます。一方、極楽浄土のそうした環境は、苦しみに憂うことないために修行に集中したり仏の説法が直接きけるとも言われます。つまり、苦しみからの解放、修行の地である。

それは、まさに芸術を通じた生まれ直しと近しい部分があるように、思えます。誰もが今、生きづらさを感じたり、どう生きようか迷ったり、日々の忙しさに追われています。浄土宗の考えとしては、浄土は現世とは異なる西方にありますが、この芸術祭では「いっときの極楽浄土」のような場をつくりたい。そう願いを込めました。

それは「内なるこども」というテーマにもつながります。

あなたのなかのこども、どこにいる?

テーマ:「内なるこども」の背景

こどもは、まさにいっときの”浄土”にいるかのような存在。最も悟りに近い存在です。全身全霊の表現、思うままにあそびふるまう。

アニミズム的世界の感覚や、いつでもどこでもあそべる自由な存在。社会の規範に囚われない、コントロール不可能な野生。感情の爆発とエネルギーを放出するこども。

そんなこどもの存在自体が、ぼくらを浄土につれいってくれるきっかけになります。ただ、存在としてのこどもだけでなく、ぼくらのなかにこどもを再発見していくことが、より根源的な生き直しではないか。

生きることで表現行為をおこなう子どもをつうじての発見ということが、大人のわれわれにある。それはまず、子どもであった時分の自分自身を再発見することである。逆にいえばそれを失ってしまった現在の、自分の欠落を発見することである。 …大人がすごく子どもに頼っている時代だという気がするんです。子どもの中に何かを発見したいと、大人は生きていけないみたい….せっぱ詰まったものがあるような時代

『自分の中のこども』で、谷川俊太郎さんは河合隼雄さんらと対談を通じて、こどもについて考えます。この本は、1981年に出版されましたが、40年後の今でも共有できる時代性があるのではないでしょうか。

また、こどもは社会的枠組みを壊していきます。積み木をつんだら壊したくなり、ありを殺してあそぶように、無秩序な存在でもあります。ぼくらの中に、内なるこどもが眠っているのだとしたら、そうした側面にも目を向けていくことが、葛藤をうみ、葛藤がまた、生き直しのきっかけにもつながるように思っています。

あなたのなかのこども、どこにいる? そんな問いかけを胸に、展示やワークショップ、トークセッション、舞台鑑賞、さまざまな表現にふれ、実感し、内なるこどもを探してみてください。

極楽あそび芸術祭:開催概要

===================================

親子・ご家族での参加も、大歓迎です🙌

===================================

極楽あそび芸術祭初年度となる今年は「内なるこども」をテーマに、2組のアーティストを迎えます。 作品展示に加え、こどもも大人も気軽に参加できるワークショップでは、土や雑草で絵の具からつくるお絵描き、オバケの仮面をつくる演劇ワークショップ、仏教視点で下寺町をあるく極楽フィールドワーク、ぬいぐるみを持ち寄り語るカフェなど多数! 芸術祭を紐解くトークセッションから落語まで、アート・こども・仏教をキーワードに多様な表現の場を用意しています。

チケットの申し込みは、以下のwebサイトから

■会期日程

10月19(土)-27日(日)

平日:12:00 - 19:00

休日:

19日:13:30 - 17:30 20・26日:10:00 - 17:30 27日:10:00 - 14:00

■会場

應典院(大阪府大阪市天王寺区下寺町1丁目1−27)

Google Map:https://maps.app.goo.gl/Q1hW8S8SnyKSKtGP9

※館内にエレベーター、オムツ替えシート、幼児用便座付きトイレ、仮設授乳室 ございます。

■情報

webサイト:https://artfes.outenin.com/

Instagram:https://www.instagram.com/asobi.outenin/

Twitter:https://x.com/asobi_outenin

■参加アーティスト

水田雅也、片山達貴

■体制

主催:應典院

企画・運営:一般社団法人Deep Care Lab + 芸術祭企画実行委員

協力・協賛:大蓮寺、パドマ幼稚園・パドマ幼稚園PTA・後援会、創教出版

—

※1:https://perfectday.jp/2020/03/mingei_kuratatakashi_3/#:~:text=「藝」は”ゲイ”,植え育て、刈り取る。