展覧会「蘇州版画の光芒―国際都市に華ひらいた民衆芸術―」海の見える杜美術館 / 美術館ルポ・高橋伸城

ヘッダー画像)丁亮先「花卉図」、18世紀

先日まで、海の見える杜美術館(広島・廿日市市)で開催されていた展覧会「蘇州版画の光芒―国際都市に華ひらいた民衆芸術―」。同館を訪問した美術ライター・美術史家の高橋伸城氏のルポを掲載する。

朝貢の先頭に立つ「西洋國」

中国沿岸の中ほどで、長江が東シナ海へと流れ込む。河口の南部に広がる一帯は、かつて「姑蘇」と呼ばれていた。紀元前6世紀に呉国の都城が築かれ、後世まで変わらぬ町の骨格ができあがっていく。「蘇州」と改称されたのは隋の時代。北京と杭州をつなぐ大運河が開通すると、米や絹の生産地として栄華を極めた。

蘇州では清代(1644~1912)をとおして木版画が盛んに刷られた。描かれている内容が雑多で、制作地よりほかに全体を束ねるキーワードがなかったためであろう、新旧の地名を付して「姑蘇版」「蘇州版」などと呼ばれ、1980年代以降は「蘇州版画」の名称が定着している。

2023年の春から夏にかけて、広島県の廿日市市にある海の見える杜美術館で展覧会「蘇州版画の光芒──国際都市に華ひらいた民衆芸術」が開催された。本論では同展の出品作をもとに、蘇州版画の概要を紹介したい。

明から清へと王朝が変わる頃、すでに出版文化が栄えていた蘇州で、書籍とは別に一枚摺の版画が作られるようになる。

「諸国進貢図」には、「京城(北京の紫禁城)」を目指して貢物を運ぶ一行が描かれている。右手に刀、左手に獅子へとつながる引き綱を持つ「日本國」の使者や、赤珊瑚と銀の詰まった容器を2人がかりで運ぶ「琉球國」の使者、さらに釈迦の母が夢に見たという六牙の白象を従える「交趾國(現・ベトナム)」の使者もいる。

特に目を引くのは、行列の先頭で長髪の人物が子どもの手を引く「西洋國」だろう。1582年にマカオに到着したマテオ・リッチを先駆けとして、中国には続々とイエズス会の宣教師が入り込んでいた。

画面左下に「姑蘇呂雲台」の文字が見える。「姑蘇」とは蘇州の古名、「呂雲台」は版元(出版人)の名前だ。呂雲台は2人の息子ともに多くの作品を手がけており、蘇州を代表する版元だったことが分かる。

カトリック教徒の中国人画家

イエズス会の宣教師たちの手によって書籍の挿絵などが広まっていくのにともない、17世紀の終わりから中国でも西洋の技法をあからさまに取り込んだ作品が登場する。

「西湖行宮図」は木版画でありながら、西洋の銅版画になじみのある技法が駆使されている。

人物や建物の陰影は、ハッチングと呼ばれる細かな線で表されており、いずれも同じ方向に伸びていて、1つの光源を想定させる。

さらに、画面を斜めに横切る塀や屋内の床に刻まれた格子の縦線を右上の方向へまっすぐに引っ張っていくと、作品の横幅を半分ほどはみ出たあたりで1つの点に収束する。ルネサンス時代以降、西洋で用いられていた一点透視図法が、ほとんど正確に再現されているのだ。

画面右上に「銭江丁允泰写」、右下の枠外に「姑蘇丁来軒蔵板」とある。版元は蘇州(姑蘇)の「丁来軒」、図を描いた人物は杭州(銭江)出身の丁允泰であることを意味する。

作者の丁允泰は西洋技法に長けた肖像画家だったようで、他の作品に刷られた文字から、「Tim Paulo」を名乗るカトリック教徒だったことが知られる。

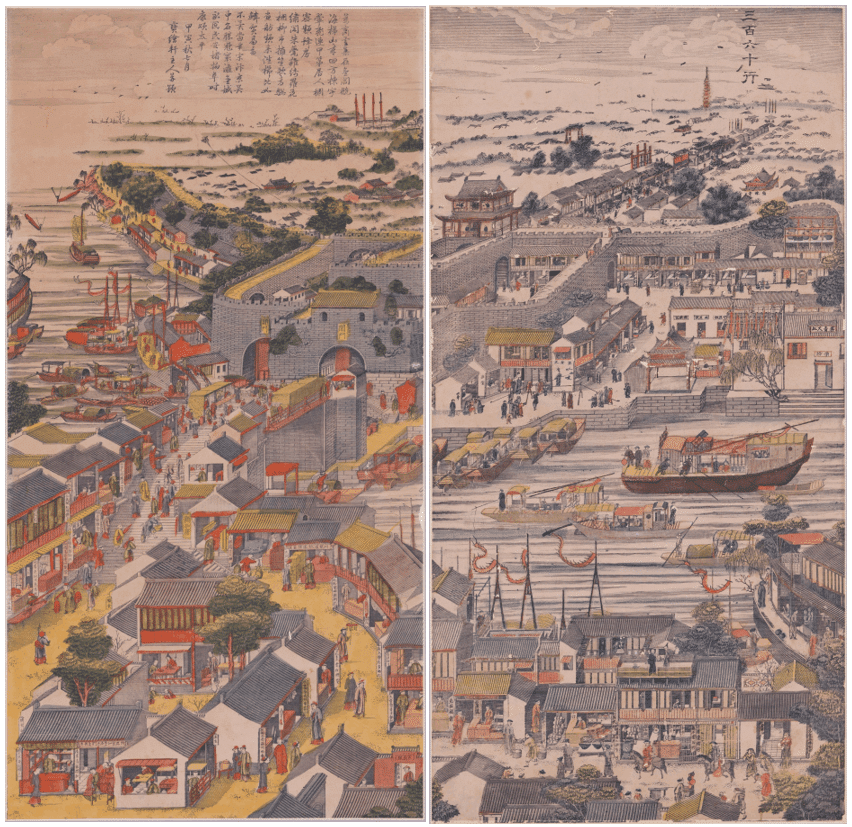

「三百六十行図」と「姑蘇閶門図」は組み物になっており、2枚合わせると縦・横1メートルを超える。蘇州城の西側にある閶門から、東向きに捉えた風景で、城壁の側面や奥に連なる町並みが示す直線は、画面の右上で大まかに集まるものの、「西湖行宮図」ほど正確ではない。

「三百六十行」とはあらゆる職業のこと。城門の内側だけでなく、外側にもたくさんの店が並んでいる。

蘇州版画と浮世絵の関係

蘇州や他の地域で制作された中国の版画は、数多く日本へもたらされた。現存する記録によれば、18世紀の半ば以降に舶載される数量が増え、中には「将軍・奉行用」として渡ってくるものもあった。

中国において蘇州版画の大半は、正月が来るごとに貼りかえられる消耗品だった。それが日本へ運び込まれると、収集や学習の対象になる。

「金殿玉楼図」は、中国の版画を日本の絵師が模写したもの。原本と比べると、上空に鳥が加えられていたり、画面下に描かれた橋脚の素材がレンガから石に変わっていたり、修正点がかなりある。これらの描法から、絵師は狩野派と関わりがあったのではないかと推測されている。

江戸時代の美術品の中で、蘇州版画と最も密接に関わっていたのは、浮世絵だ。

元文四年(1739)頃、透視図法に近いやり方で奥行きを表す「浮絵」というジャンルが流行する。その「根元(元祖)」を自称する浮世絵師・奥村政信は「唐人館之図」を描くにあたり、中国版画やその模写を援用したと考えられている。

蘇州やその周辺で作られた版画が浮世絵に提供したのは、透視図法だけではなかった。両者に共通する要素は、モチーフや技法、出版の形式にまで及ぶ。

ハスとユリ、ザクロを1つのかごに生けた「花卉図」(ヘッダー画像)は、丁亮先という中国の作家による多色摺の木版画。花びらの縁や脈に沿って凹凸が付けられており、先っぽにはぼかしが施される。これらの技法は、浮世絵を語るのにも欠かせない。

同じ18世紀に中国で刷られた「童子採蓮図」は、3人の子どもと1人の女性を鮮やかな青で彩る。実を付けたハスの花やスイカは多産を意味し、カササギの鳴き声は幸福を告げるとされた。ここに描かれたような「母子」の姿は、18世紀の半ば以降、浮世絵でも主要なモチーフの一つとなっていく。

中国版画が日本へ渡り、模写・複製・応用されていった過程は、両国の絵師たちによる表現の違いをも浮き彫りにする。

浮世絵師・菊川英山は、中国で出版された木版画をもとに「万事吉兆図」を描き直した。2人の人物の髪型や表情、衣服や持ち物など、修正は随所に見られる。日本には、「万事吉兆図」のほぼ忠実な木版画の複製も残っていることから、菊川の肉筆による変更は意図的になされたと言える。

蘇州版画と浮世絵の間には、中国から日本へ文化が伝播する際に起こった事象の典型が現れているように思える。それは、以下の3点に大きくまとめられるだろう。

第一に、18世紀後半くらいまで、日本へ渡ってきた文物のすべてではないにしても、その多くが中国を経由してきた。西洋の透視図法も、おそらく例外ではなかった。

第二に、日本へ渡ってきた文物の中には、他の地域に比べて散逸しにくいものがあった。中国にほとんど残らなかった蘇州版画が、日本で保管されたように。

第三に、渡来した文物を日本に住む人々が受容する過程で、変化が生まれた。

蘇州版画はそれ自体が価値あるものとして保存された一方で、別の造形を生み出す一助になった。この変化をどう記述し、形容するかは、また別の問題だ。

補遺:海の見える杜美術館の所蔵品について

眼下の瀬戸内海に緑の生い茂る島が横たわり、その水際のあたりに目をこらすと、赤い鳥居がかすかに見える。宮島の厳島神社を遠くに望む山の中腹に、海の見える杜美術館は立つ。

同館の創設者である梅本禮暉譽は、平等大慧会という宗教法人の教主でもあった。

明治四十三年(1910)、梅本は大阪に生まれる。大正九年(1920)、父が兵庫県姫路市に鉄工所を設立。その2年後、母から『法華経』を譲られ、研究を始めた。若い頃から父の仕事を手伝っていた梅本のところには、やがて画商が出入りするようになったという。

梅本が『法華経』の教義をもとに平等大慧会を発会したのは、昭和二十九年(1954)のことだった。4年後、本部を姫路市から広島県に移す。昭和五十六年(1981)、宗教施設の「王舎城」に付設する形で、美術館を開館した。

***

海の見える杜美術館には、平安時代の古筆から現代の香水瓶まで、多種多様な作品が収められている。そのコレクション全体にどのような特質が認められるのか、所蔵品のうち2つのグループをとおして考えたい。1つは蘇州版画、もう1つは近代の日本画家である竹内栖鳳の作品・関連資料である。

前者の蘇州版画については上記の本論で紹介したとおり。後者は竹内栖鳳の作品に加えて、スケッチや書簡、さらには作家自身が撮影した写真や手元に置いていた文具類などによって構成される。

蘇州版画と竹内栖鳳の作品・関連資料から見えてくる同館コレクションの特質について、以下4点を挙げたい。

第一に、美術品・資料の収集・購入にあたって、つねにではないにしても、しばしば創設者の意向が反映されたと推測されること。

蘇州版画と竹内栖鳳の作品・関連資料は、両方ともに創設者である梅本が生きている昭和六十年(1985)に収集が始まった。特に蘇州版画に関しては、梅本が「即断即決」で購入を決めたという証言が残る。

第二に、収集・購入の手法が包摂的であること。

作品の収集について、創設者の梅本は「仏縁とおなじで、〈縁〉があってその美術品を選択し、ある目的に合うたものが購入の対象になるのです」と述べている。

「縁」によるめぐり合わせを重視する姿勢は、まとまりのある作品・資料が同館に持ち込まれた際に、それらから見映えのいいもの、あるいは評価の定まったものだけをふるい分けて他を排除する代わりに、すべてを一括して購入するところに表れている。蘇州版画や竹内栖鳳の作品・関連資料を入手した際にも同様の手法がとられた。

第三に、学術的な評価を受けていること。

これは、第二の包摂的な収集と関連する。「縁」によって結び合わされ、散逸を免れた作品・資料は、研究を進めるうえで土台となる。

同館の蘇州版画について、中国絵画史の研究者である小林宏光氏は「蘇州版画の歴史的展開を知るための、質、量ともに世界的にもっとも重要な、学術的意義の高いコレクション」と記し、2022年には現存する美術雑誌として世界最古の『國華』が、同館の所蔵品で特集を組んだ。

竹内栖鳳の作品・関連資料も早くから注目され、日本美術史を専門とする田中日佐夫氏がそれらに依拠して『竹内栖鳳』(岩波書店、1988年)を書いている。

第四に、創設者の死後も画期となる作品・資料の収集によって、コレクションが質・量ともに拡大を続けていること。

たとえば創設者の梅本が亡くなった翌2000年、美術館は蘇州版画の一群を新たに購入した。これは、岡田伊三次郎というコレクターが旧蔵していたもので、当時として「最大かつ最重要」とも言われる。

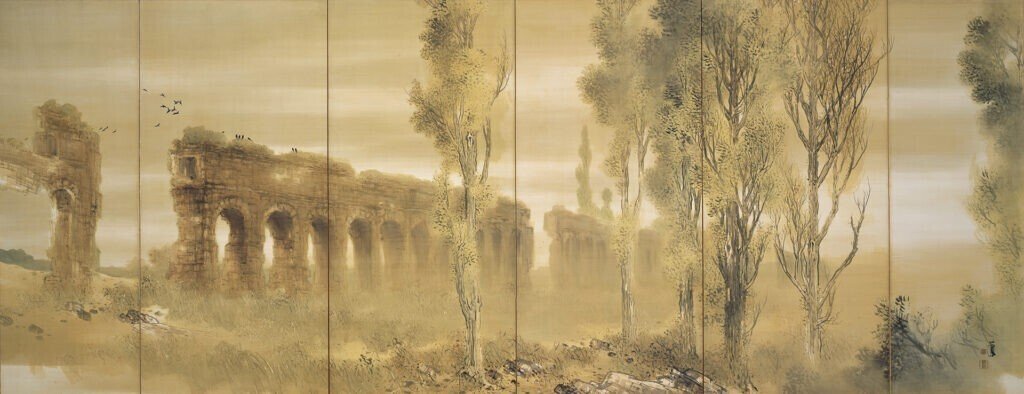

また2001年には、竹内栖鳳の屛風「羅馬之図」と掛幅「二龍争珠」を入手したほか、彼の弟子の作品や同時代の資料を継続して集めている。

こうした事例から判断する限り、創設者の意向はたしかに後代へと受け継がれているように見える。

***

蘇州版画の画像提供:海の見える杜美術館

竹内栖鳳《羅馬之図》の出典:海の見える杜美術館公式サイト

〈海の見える杜美術館〉

所在地:〒739-0481 広島県廿日市市大野亀ヶ岡10701

開館時間:10時00分~17時00分(入館は16時30分まで)

休館日:月曜日(ただし月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日休館)、展示替期間中、2月11日、5月7日、11月11日

観覧料:一般1,000円 高・大学生500円 中学生以下無料

交通:山陽本線「阿品駅」からタクシーで約15分

TEL:0829-56-3221

〈参考文献〉

伊原弘『蘇州 水生都市の過去と現在』(講談社、1993年)

上田信『中国の歴史 09 海と帝国 明清時代』(講談社、2009年)

清川敦子「浮世絵版画における中国民間版画の影響──鈴木春信を中心に」(『東アジア文化交渉研究』東アジア文化研究科開設記念号、2012年)

小林宏光『中国版画史論』(勉誠出版、2017年)

小林宏光『中国の版画 唐代から清代まで』(東信堂、1995年)

司馬遼太郎『街道をゆく 19 中国・江南のみち』(朝日新聞社、2005年)

周亮「蘇州古版画と蘇州古版年画について」(『美術史論集』第8号、2008年)

陣内秀信[編]『中国の水郷都市──蘇州と周辺の水の文化』(鹿島出版会、1993年)

田中日佐夫『現代の美術コレクター 美術館をつくった人々』(日本経済新聞社、1995年)

田中日佐夫/田中修二『海を渡り世紀を超えた竹内栖鳳とその弟子たち』(ロータスプラン、2002年)

『海の見える杜美術館至宝展 The Story』(海の見える杜美術館、2009年)

『開館十周年記念刊行 館蔵選』(王舍城美術寳物館、1991年)

『國華』第1526号 特輯「海の見える杜美術館所蔵 蘇州版画」(2022年12月)

『蘇州版画──中国年画の源流』(駸々堂、1992年)

『蘇州版画の光芒 国際都市に華ひらいた民衆芸術』(海の見える杜美術館、2023年)

『特別展 蘇州の見る夢──明・清時代の都市と絵画』(大和文華館、2015年)

『錦絵と中国版画展 錦絵はこうして生まれた』(太田記念美術館、2000年)

高橋伸城(たかはし・のぶしろ)

1982年、東京生まれ。創価大学を卒業後、英国エディンバラ大学大学院で芸術理論、ロンドン大学大学院で美術史学の修士号を取得。帰国後、立命館大学大学院で本阿弥光悦について研究し、博士課程満期退学。著書に『法華衆の芸術』(第三文明社)。