健康食品の安全性

こんにちは。noteチームの村上です。

早いもので今年も年末がやってきました。

みなさんにとって2024年はどのような年でしたか?

私たちにとっては、「健康食品の安全性」について、改めて強く考えさせられた1年でした。

大きく取り上げられた、健康食品の「安全性」

「紅麹由来の成分を含むサプリメントによる健康被害の発生」は、

機能性表示食品を含む健康食品の期待や安全面への信頼がゆらぐ、大きなニュースになりました。

厚生労働省が公表している健康被害情報によると、2024年12月1日現在で死亡件数は397件、健康被害相談件数は542件にものぼっています。

かなり大きな被害になってしまいました。

一方で、こういった被害が起こらないよう、厚生労働省やいくつかの団体は安全性の担保についての重要性を訴えており、

それに応える形で、各健康食品メーカーも安全性に関する取り組みを行っています。

今回は、株式会社浅井ゲルマニウム研究所が行う、アサイゲルマニウムに対する安全性の取り組みをご紹介いたします。

アサイゲルマニウムの安全性試験

1.実は色々!「ゲルマニウム」

ゲルマニウムには、大きく2つの種類があります。

それは、「無機ゲルマニウム」と「有機ゲルマニウム」です。

このうち「無機ゲルマニウム」は食べることができませんが、

「有機ゲルマニウム」には、健康食品や化粧品の原料として使用されているものもあります。

ただし、安全性や作用性が確認されているものは、その中のほんの一握りしかありません。

そんな「一握りの有機ゲルマニウム」の一つである「アサイゲルマニウム」。

健康食品素材として安心してご利用いただくために、当社では繰り返し、様々な試験を行うことで、その安全性を評価しています。

2.腎臓に悪さをしません。

ここまで読まれた方の中には、疑問に思う方もいらっしゃることでしょう。

「なんで無機ゲルマニウムは食べることができないの?」

その答えがこちらです。

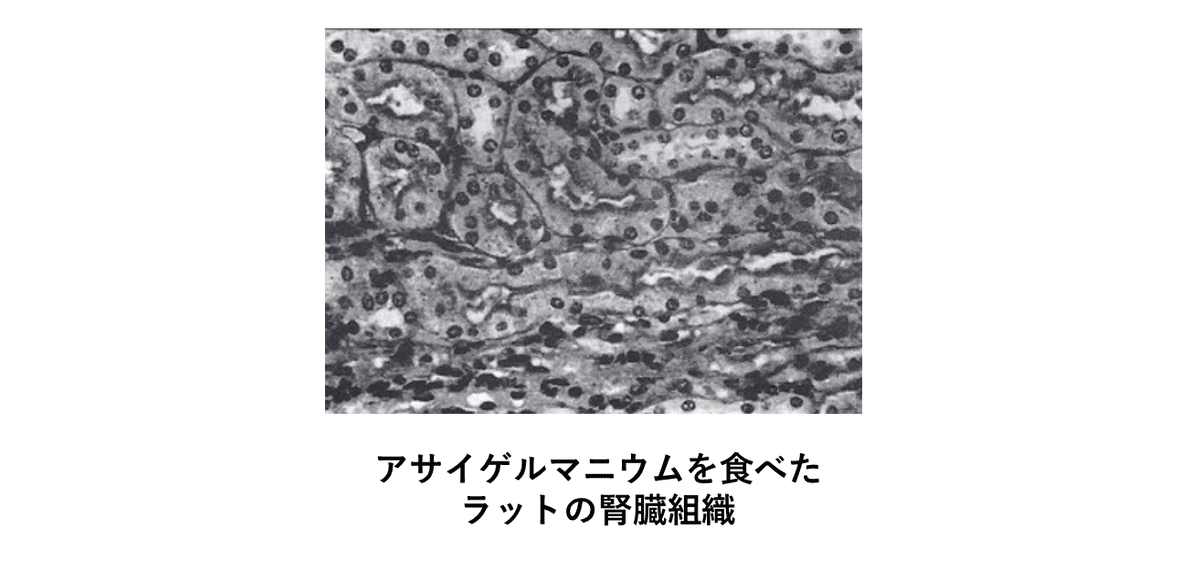

右:無機ゲルマニウム(GeO₂)を食べたラットの腎組織は、

組織内の空胞化など、明らかな腎毒性が確認された。

この写真は、ラットの腎臓組織(遠位尿細管上皮)を顕微鏡で観察したものです。

無機ゲルマニウムを食べたラットでは、腎臓の組織がボロボロになっています。

一方で、アサイゲルマニウムを食べさせたラットでは、健康な腎臓組織を保っていました。

また、アサイゲルマニウムが、どれくらいの時間で体内を巡り、体外に排泄されているのかを確認しました。

血中のゲルマニウム量を測定すると、投与後3時間で血中濃度が最大になり、その後徐々に減少していきます。

24時間~72時間でほぼ排泄されることが分かりました。

アサイゲルマニウムは体内に蓄積することなく、体内を巡った後はすみやかに、尿や便から体外に排出されるのです。

3.多くの安全性試験を行っています。

安全性試験とは、食品などの原料や製品を人が摂取したとき、どのような影響があるのかを調べる試験です。

当社では、医薬品開発で求められるレベルの厳密な試験(※)を行うことで、アサイゲルマニウムの安全性を確認しています。

※GLP適合試験:細胞や動物を用いた試験を行う際、その試験を行う施設の設備や組織、試験方法、結果等が、安全で適切であることを保証する基準のこと。

この試験の結果、いずれの試験でも大きな有害事象は見られませんでした。

特に、試験動物に投与したときに、半数(50%)が死んでしまうと予想される「半数致死量」が、アサイゲルマニウムは約14.9 g/kgでした。

これは、一般的な栄養素と比較しても安全性が高いということができます。

ビタミン・ミネラルの半数致死量(LD₅₀)の例

ビタミンC:11.9 g/kg、カルシウム:6.4 g/kg、マグネシウム:8.5 g/kg

試験結果を総合的に判断した結果、毒性を示さない最大量は

1日当たり270 mg/kgと結論付けられました。

単純計算で、体重60 kgの人が1日に16.2 g飲むことができるということになります。

一方当社では、健康維持の目安量を1日100~500 mgとしていますので、

通常の摂取量ではとても安全な素材であると考えられます。

安全性試験の結果は当社のWebサイトにも掲載しております。

ぜひご覧ください。

製造における取り組み

1.健康食品GMP取得の工場で製造

株式会社浅井ゲルマニウム研究所の函館工場は、2012年に「健康食品GMP」の認定を受けています。

GMPとは、Good Manufacturing Practice の略。日本語で「適正製造規範」と言います。

製造における、「人為的なミスの防止」、「製品の汚染や品質低下の防止」、「個々の製品が同じ品質で作られる仕組みづくり」を目的として制定されています。

原料を受け入れてから、完成した製品の出荷に至るまでの全ての製造工程で、ガイドラインに則った「製造管理」と「品質管理」がされていることを証明するものです。

年に一度、認定機関の調査員による実地調査が行われ、適切な製造管理と品質管理が行われているかを確認しています。

特に函館工場では、「原料」、「カプセル製品製造」の両方の工程で、健康食品GMPを取得しています。(認証機関は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会)

2.健康食品の「安全性自主点検」認証登録制度

アサイゲルマニウムは、食品原料の有機ゲルマニウムとして唯一、

健康食品の「安全性自主点検」認証登録制度に認証・登録されています。

(認証機関は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会)

当社自らが「きちんとした製造工程で作っているか」、「安全性や毒性に関する研究報告がないか」、「毒性試験をきちんと行った原料・製品か」などを点検し、安全性を自己評価します。

さらに、この結果が認証機関で審査され、

「株式会社浅井ゲルマニウム研究所は、アサイゲルマニウムに関して適切な点検と評価を行っている」と認められているのです。

いわば、当社の安全性確保の取り組みにお墨付きをもらえたわけです。

当社では、アサイゲルマニウムの製造工程や健康被害の有無の点検を毎年行い、3年に1度、認定機関に点検結果を報告しています。

ゲルマニウム健康食品における健康被害

なぜ、私たちがここまで安全性について妥協を許さないのか。

それは、健康のための食品が、健康を害するものであってはならないというプライドがあるから。

そして、たくさんの方々に、安心してアサイゲルマニウムをご利用いただきたいからです。

実は過去に、他社のゲルマニウム含有健康食品で健康被害が起こったことはご存じでしょうか。

1980年頃から1990年代にかけて、「有機ゲルマニウム」製品が健康増進をうたって販売されていました。しかし、その製品の中に「無機ゲルマニウム」である酸化ゲルマニウムが含まれているものがあったのです。

そのような製品を摂取した人が、腎不全や貧血、神経障害を発症しました。

当時、日本国内に流通していたゲルマニウム製品47品目を当社で分析したところ、このうち22品目が無機ゲルマニウムでした。

中には、ゲルマニウム自体が含まれていない製品や、

粉末状態では一見有機体でも、水に溶けると無機ゲルマニウムに分解してしまったものもありました。

この事件がきっかけとなり、厚生労働省(当時の厚生省)から、

「日本国内においてはゲルマニウムを食品として使用する場合、長期的な安全性を確認したものを使用する」よう、通知が出ています。

(昭和63年10月12日付衛新第12号 厚生省生活衛生局長通知)

アサイゲルマニウムの類似品にご注意ください

有機ゲルマニウムには、非常に多くの種類があります。

近年、「アサイゲルマニウムと同じ」として販売される有機ゲルマニウムも流通しています。

しかし、有機ゲルマニウム=アサイゲルマニウムではありません。

おそらく会社ごとに原料や製法が異なるでしょう。製法が違えば、含まれる不純物も異なります。

当社の研究データを引用し、有機ゲルマニウム製品の安全性をうたった広告も散見されますが、当社で公表している試験データは、全て当社製造の「アサイゲルマニウム」を使用して行った試験のデータです。

原料、製法、純度などの規格が異なる有機ゲルマニウムの保証にはなりません。

アサイゲルマニウムが配合されている製品には、箱やラベル、Webページ、広告等に当社のロゴマークを掲載いただいております。

アサイゲルマニウム製品をお探しの際は、ご確認ください。

どうかこの記事が、そしてアサイゲルマニウムが、皆様の健康な生活の一助となりますように。