アサヒ飲料が森づくり!?未来につなげる環境の取り組み!

こんにちは!

今回は当社が行う森づくり活動についてピックアップいたします。

「飲料会社がどうして森づくりを行っているのか?」「どのような想いで?」「具体的な活動とは?」など、担当者のインタビューをお届けいたします。

【プロフィール】

アサヒ飲料株式会社 生産本部 生産企画部 所属。

「アサヒ飲料の森」活動の推進や活動サポートを行う。

好きな食べ物はお寿司(特にしめさば)。

水を育む森の保全は当社の社会的責任

―――アサヒ飲料が森づくりの活動を始めた経緯や、実際にどのような活動をしているのか教えてください。

飲料事業を行う当社にとって「水」は欠かせない存在で、水を育む森の保全活動を行うことは「社会的責任」だと考えています。特に、工場では多くの水を使用するため、その水源となる川の上流域にある森を守り育むことが大切だと考え、工場があるエリアにて水源地保全として「アサヒ飲料の森」づくり活動をスタートしました。2017年の北陸工場を皮切りに、現在は自社工場の全5工場で、木を植えたり、間伐や雑草刈りをしたりして、森の環境を整えています。2022年までに計50回以上の活動を実施し、のべ1,000人以上の方に参加いただきました。

―――近年は地域共創の取り組みもしていますよね。

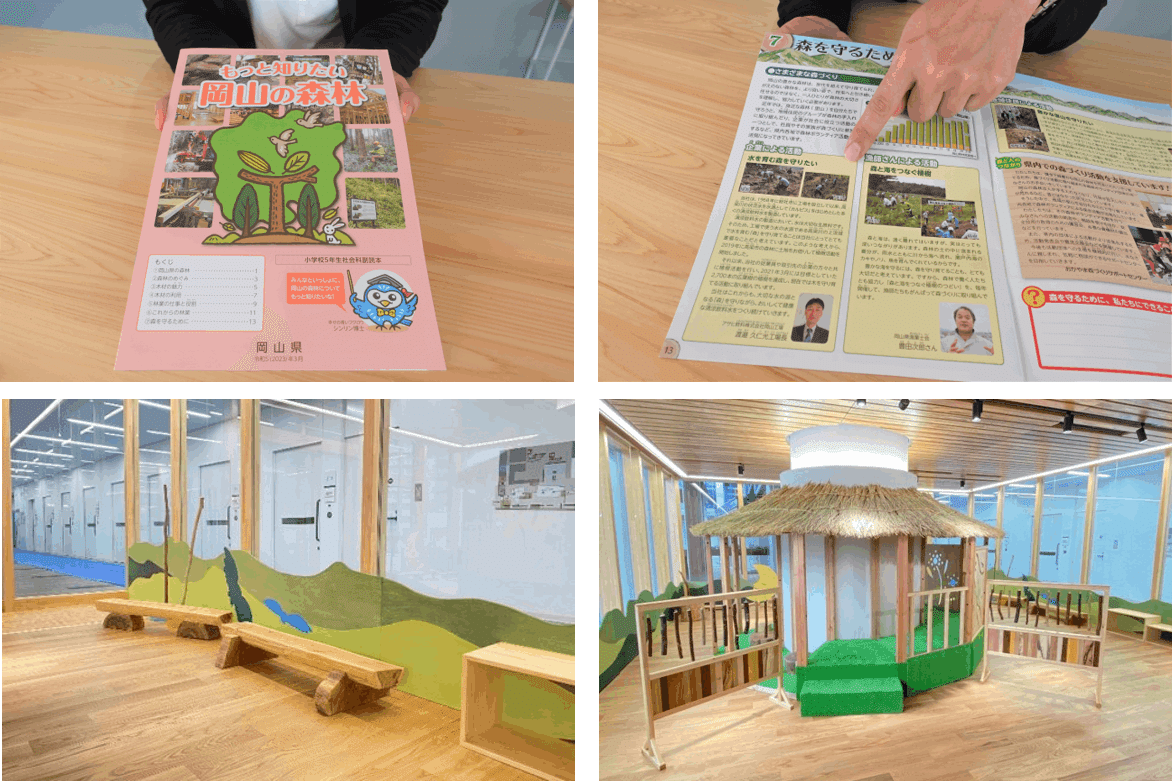

はい。地域の方との交流機会や環境教育にもつなげられたらと思ったことがきっかけでした。北陸工場では、地域の人たちを招いて環境の勉強・植樹・きのこ栽培の体験をしてもらったり、岡山工場では、森づくり活動について小学校の社会科副教本への掲載してもらったり、明石工場では、伐採した木材で玩具を作ってもらい地元公共施設に寄付しています。

下段は伐採した木材でつくられた玩具(明石工場)

―――社外向けに環境に関する勉強会も行われていますが、その具体的な内容を教えてください。

「アサヒ飲料の森」づくり活動に社外の方々が参加する際に、環境の専門家から、森を育てる意義や大切さを講義いただいています。健康な森の土はスポンジのように柔らかく、雨水を十分に吸収・蓄えることができ、河川の氾濫や干ばつを防ぐことができます。また、その雨水は自然の力によって徐々に濾過(ろか)され、ミネラルをたっぷり含んだ、きれいなおいしい水になります。そのため、健康な森を育む活動は、とても重要であるということを学んでいます。

―――森づくり活動は社員のみで行うものと、社外の方々も参加いただく取り組みがあるかと思いますが、それぞれどういった想いで開催していますか。

社員のみで実施する活動は、雑草刈りや間伐といった、森の状態を良好に保つための作業を中心に行います。気力も体力も使う大変な作業ですが、社員の環境理解につなげることで、改めて事業ができていることへの感謝の気持ちを持つことにもつなげたいです。社外の方々にも参加いただく活動は、植樹やキノコの植菌体験(※)、環境勉強会等、日常ではなかなか体験できない活動を地域の方々との交流につなげていきたいと考えています。

※植菌:原木に種菌を植え付けること。これによってきのこがさらに生育していきます。

―――ご自身も実際の活動に参加されていますが、携わった感想はいかがですか。

植樹した苗木の生長を良くするために、樹木の下の雑草や雑木を刈り取る作業は、意外と重労働で大変な作業ですが、苗木が育つ様子を見るとやりがいと喜びを感じます。

楽しみながらみんなで取り組む森づくり

―――「アサヒ飲料の森」づくり活動を行う上で大変なことはありますか。

工場が24時間稼働を基本としている中で、いかに多くの工場メンバーに主体的に参加してもらい活動を進めるかということがポイントだと思います。そのなかで担当者が中心となり、活動の目的を理解するだけでなく、参加した方がワクワクできるような取り組みを各工場で企画してきました。結果的に、工場が一丸となって水源地保全活動に取り組むことができていると思います。

―――工場があるエリアによって環境は異なると思いますが、工場の皆さんとどのように毎年の取り組みを検討しているのですか。

各工場において、将来的な森のありたい姿を描いています。単年では到達することができないため、数年をかけてありたい姿に近づけるように毎年計画を立てています。具体的な計画の立案については、各工場の担当者が中心となり、当社のビジョンや工場の方針を軸に、環境や地域共創のマテリアリティに寄与できるよう検討しています。例えば、群馬工場では、カブトムシが生息する環境を目指して森づくりを行っており、将来的には、森の散策や星空観察なども行えるような構想を持っています。地域の皆さまが、安心して楽しめる場の提供につながるよう、安全対策を十分にとっていきます。取り巻く環境の変化が大きく、柔軟な対応が求められますが、各工場と本社が連携しながら活動を進めています。

―――参加者からの反応はいかがでしょうか。

活動場所は山の中のため、作業場所に到達するまでが大変であったり、急斜面の足場で大きな鎌を使って草刈りをしたり、とても体力を使います。日頃は工場の中で仕事をしている社員も、普段使わない筋肉を使うため翌日は足腰が筋肉痛です(笑)。ただ、私たちが活動することで、森が良好な状態に保たれ、安心して自然を体感できる場を地域の皆さんに提供することにつながります。それを思うと、やりがいやうれしい気持ちがこみ上げてくるとの声もあります。普段コミュニケーションを図れない方々と一緒に汗を流しながら交流ができることも、この活動の良い点だと思います。

―――現在の活動の反響を受けて今後取り組んでみたいことはありますか。

現在、各工場の活動はその工場メンバーを中心に行っています。今後は、工場の垣根を超えて連携することで、さらに活動を活性化できればと思っています。また、工場だけでなく、本社や研究所のメンバーも巻き込みながら、活動の意義や楽しさを広め、取り組みの輪を広げていきたいと考えています。

―――森づくり活動によって環境をどのように変えていきたいですか。また、この活動が未来をどう変えてくれると思いますか。

社員の環境に対しての意識を、今よりももっと高めていきたいと思っています。そして、社員の環境への意識がさらに高まり、地域の皆さんともより深くつながって一緒に活動をしていきたいです。森づくりの活動は、森の恩恵を受けて生きる私たちが、森とのつながりを肌身で感じるきっかけを与えてくれます。森に想いを寄せる人たちの輪が、世代を超えてさらに広がっていくことを願って、心を込めて、今も100年先も森と共存できる環境を作っていきたいです。

―――ありがとうございました!

富士山工場の森づくり活動に密着!

具体的な活動を様子もお伝えしたいと思い、5/20(土)に行われた富士山工場での森づくり活動の取材に行ってきました!

この日は活動前に環境保全の取り組み意義や十六茶粕を使った培養土などについて改めて勉強会を行った後、草刈を行うチームと畑づくりのチームに分かれて作業開始!

草刈チームは雑草や雑木を刈って森の環境を整えました。この日は気温が高く、作業はいつも以上に大変でしたが、最後にはきれいになりました!一方、畑づくりチームは畑の開墾を行った後、十六茶粕でつくられた培養土を加えて畑の土台づくりを行いました。その後、サツマイモ、ハーブ、トマトといった植物の種や苗の植え付けを行いました。

参加した新入社員は「本格的に土を触ったのは小学生ぶりでしたが、活動の取り組み意義を実感しました。植物の今後の成長も楽しみです。」とコメント。今後、森がどのように変わっていくのかを見守っていきます!

各工場で独自の取り組みを企画し、推進していますのでぜひ注目していただけるとうれしいです!YouTubeもぜひチェックしてください!

次回は次世代の研究者育成を応援する取り組みをご紹介します!お楽しみに!