“死に方”を決めれば“生き方”が見える 「ピーターの法則」が示す“死なない生き方”

死に方とは生き方なり。『60歳からの教科書――お金・家族・死のルール』(2021年、朝日新書)で、人生100年時代を生き抜くスベをまとめた藤原和博さんは、「組織における死」が生きるヒントになるという。無能にならずに人生をまっとうするには何をすべきか。本書より抜粋してご紹介する。

■「ピーターの法則」が教える組織の死

「死」には、「生物学的に機能を停止する」という意味と、「社会的に活動を終える」という、2つの側面があります。

「死」を考える上で、組織で長年働いてきた皆さんが想像しやすいのは、後者の「死」ではないでしょうか。ですから、まずそこから始めていきたいと思います。

「ピーターの法則」と呼ばれる、組織に関する法則をご存じでしょうか。

ひと言で言えば、「あらゆる組織は無能化する」というものです。なぜかというと、時が経つにつれて、階層社会のすべてのポストは、その責任をまっとうすることができない従業員によって占められるようになる傾向があるからです。

どういうことでしょうか?

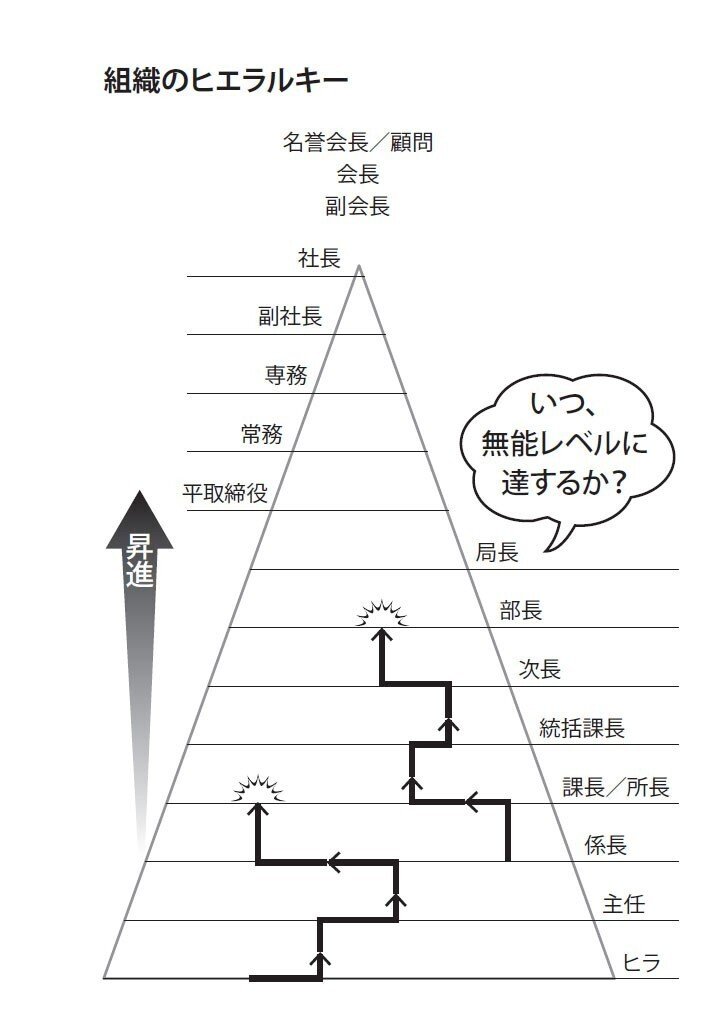

ほとんどの会社組織は「階層」構造になっています。その構造を絵に描き表すと「はしご」のようにも見えるので、「組織のラダー」とも呼ばれています。

会社組織に新卒で入った人のほとんどは、平社員からキャリアをスタートします。

読者の皆さんもきっとそうだったことでしょう。一つの部署で数年間仕事を続けたあとで、他の部署へ異動を命じられることもあります。そうしていくつかの異動を経験し、ある程度会社全体の仕事を覚え、実績が認められると、主任に昇進します。

主任になってからも部署の異動はありますし、さらに出世して係長になったり、転勤を経験する人も。課長になって、そこで昇進が止まる人もいれば、課長から次長、次長から部長、局長となってどんどん昇格していく人もいます。

しかし、会社組織の階級は無限ではないので、必ずどこかの時点で止まってしまうのです。

「ピーターの法則」では、このキャリア上昇が止まる点について、「その人が昇進した階層において『無能』と見なされた時点」と指摘します。

どういう意味か、詳しく説明しましょう。

たとえば優秀な営業マンが主任に、あるいは優秀な主任が課長に昇進したとします。ところが管理職として昇進した途端に、ダメになってしまう人たちがいます。それまで「人柄」を武器に商品を売っていた人や、販売の第一線である「現場」にいたからこそ力を発揮できた人が、昇進したことで仕事の環境が変わり、成果が出せなくなってしまう。また管理職に求められる「マネジメント」や「リーダーシップ」などの能力も備わっていない場合がある。そのため、昇進が契機となって「無能」をさらけ出してしまうのです。

主任や課長レベルの昇進を生き残った人々も、同じ運命をたどります。統括課長、次長、部長、局長、平取、常務、専務、副社長と、昇進するにつれて求められる能力は高くなります。

いずれある時点で、求められる能力に追いつかなくなってしまうのです。

ゆえに「各層のポストは、自分の限界に達してしまった人たちだらけ」という結果が生じる。ほとんどの階層が「無能レベル」に達した管理職で埋め尽くされてしまうわけです。

これが、「組織は無能化する」という「ピーターの法則」です。階層組織が昇進を原動力にして従業員の動機付けを行う限り、会社や官僚組織のすべてに「ピーターの法則」は当てはまります。そうして個人が本来持つ能力は十分に発揮されずに埋没し、組織は沈滞していくのです。

■死に方とは生き方なり

「ピーターの法則」が示す会社の光景は、生物がある時点で成長を止めて老化し、「死」へ向かっていく姿と似ています。その組織に所属するサラリーマンたちも、緩やかに「社会的な死」の方向へ進んでいると言っても過言ではないでしょう。

それでは、この「死」を防ぐ方法はあるのでしょうか?

実は、「ピーターの法則」を提唱した南カリフォルニア大学の教育学者、ローレンス・J・ピーター博士は、その対処法も書き遺しています。『ピーターの法則――創造的無能のすすめ』(ダイヤモンド社)という本の中で、組織の中で「無能レベル」に陥らないためには、「創造的無能を演出すること」が有効であるとアドバイスしているのです。本のタイトルの通りですね。

具体的に言えば、「適度な自分についての『疑惑』を組織の中で醸成し、自分が無能レベルに達する前に昇進を避け、昇進を断って、自分を有能レベルに留める」という方法です。自分にとって十分に力を発揮できるポジションを維持し、それ以上昇進しないよう、組織の中で定位置に留まることを勧めるわけです。

ピーター博士は、具体策も提示してくれています。「職場で共同の結婚祝いを出すのを断る」「職場公認のコーヒータイムにコーヒーを飲まない」「同僚が外食するときに自分だけは弁当を食べる」などなど。博士は言います。

「非社交的な奇行を組み合わせて用いることは、昇進の芽を未然に摘み取るのに、ちょうど適量の疑惑と不信を醸成するのに効果がある」

要するに、変わり者になれ、ということ。

サラリーマンにとって昇進は何よりのご褒美、それを自ら忌避するなんてとんでもない、と考える人もきっとおられるでしょう。しかしここで大事なのは、「社会的な死」を前にして、自分の意思によって、自らの「死に方」を決めるという態度です。この態度は、本書の第3章でご紹介した「ベクトル合わせ」にもつながります。自分の組織における「死に方」を決めるということは、「組織と個人の新しい関係」を創ることでもあるからです。

そうです、「死に方」とは実は、「生き方」に他ならないのです。