新学期こそ子どもの「きたない字」を直したいなら、筆記具の「持ち方」を変えるだけでOK!

うちの子、ちゃんと正しい字がわかっているのに、テストで×になった……。原因は大急ぎで書いたか、えんぴつの持ち方が正しくなかったからかもしれません。テストなどで制限時間を気にするあまり「✖」になってしまうほど字が崩れるのは、筆記具の持ち方に原因があるケースが少なくないそうです。新学期を迎えた今こそ、何かをリセットするにはいいタイミング! そこで、「きたない字」に悩む親子に向けてた「たけうち もちかた文字教室」の主宰で、『子どもの字がどんどん速くきれいになる方法』の監修もしている、竹内みや子さんにお話を聞きました。

竹内さんによれば、私たちがいま使っている字が生まれた当時、人々が使っていた筆記用具は「小筆」。日常的に硬筆を使うようになっても、「筆圧の変化」や「はらい」を意識するのはそのためだ。つまり文字は、小筆持ち=「ゆる持ち」をして、小筆の動きを再現すれば整うようにできている、と竹内さんは言います。

まず、子どもがどんなふうにえんぴつを持っているのか、確認してみましょう。字に悩む子どもによくあるのが、以下にイラストで示した6タイプの持ち方です。

親指を握りこんでえんぴつが立っていたり、逆にえんぴつが子ども自身のほうに倒れすぎていたり。くすり指と小指が常に曲がったままになっている例も少なくない。こうした持ち方をしていると、「はらい」や「はね」がしにくかったり、字全体が右上がりに傾いたりして、そもそもバランスが取りにくい。急いだり焦ったりすると、字がさらに崩れることは、容易に想像できます。

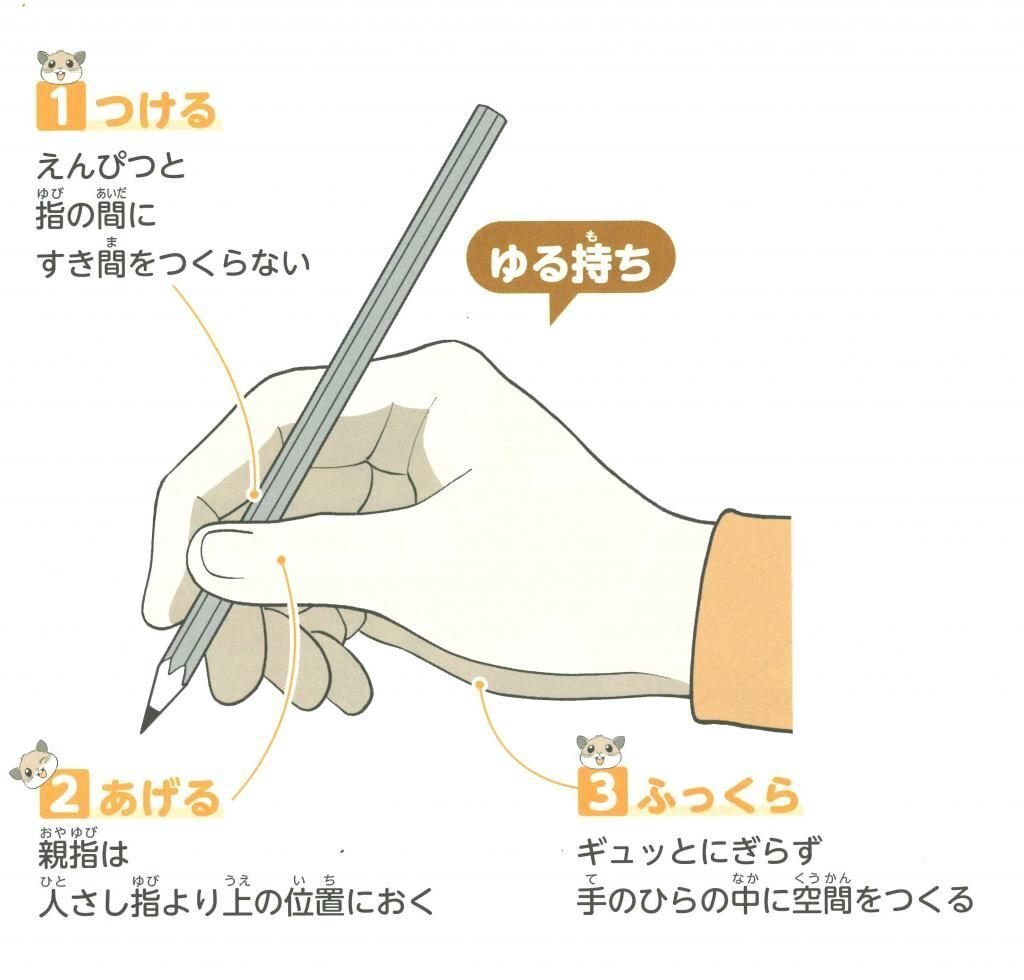

では、「ゆる持ち」とはどのようなものなのでしょうか。

「おはしを持って下の1本を抜いてください。残った1本を握った形が『ゆる持ち』です」(竹内さん)

よく聞かれる説明だが、さらに精緻に言うと、

おはしを持って下の1本を抜く

抜いた後もえんぴつと人さし指の間にすき間を作らない

親指は人さし指より上の位置に置く

てのひらの中に空間を作り、ギュッと握らない

これが、「ゆる持ち」です。

実際は、この「ゆる持ち」の状態をキープしつつ、たて方向に線を引くときの「パーグー運動」、横方向に線を引くときの「シュッシュ運動」、丸い線を描くときの「クルクル運動」を組み合わせて字を書いていきます。

4本の指をいっしょにした状態で、てのひらを開いたり閉じたりするのが「パーグー運動」。正しくえんぴつを「ゆる持ち」してこの運動を繰り返すと、たての線がまっすぐになり、最後をしっかりとめることができるようになります。

横方向の線をしっかりラクに書けるようにするには、「シュッシュ運動」が有効です。手首の内側、丸く飛び出している骨の内側をこするようなイメージで、机に付けたまま横に動かします。

そして最後は、えんぴつを正しく持ったまま、右回りに円を描くようにえんぴつを動かしながら交互にパーグーする「クルクル運動」。

3つの運動をマスターしたら、下の見本を見ながら「お」を書いていく。竹内さんによれば「お」は、ひらがなが持つ特徴のほとんどを備えた、練習台として優秀な1文字。力の入れ具合も意識しながら、繰り返し書いてみましょう。

うまくゆる持ちできないときは、親指をのぞく4本の指がバラバラにならないようにするための「ゆる持ちバンド」が役に立ちます。

「正しい持ち方が身につくと、字形がよくなるだけでなく、大きさもコントロールできるようになり、結果、✖が◯になることはもちろん、書くことがラクになり疲れません」と竹内さん。

竹内さん監修の『子どもの字がどんどん速くきれいになる方法』では、この記事で解説したえんぴつの持ち方をさらに詳しく説明し、図示しているほか、実際に書き込んで「テストでバツにならない字」も練習できるようになっています。

(構成/生活・文化編集部:端香里、イラスト/あさだみほ)