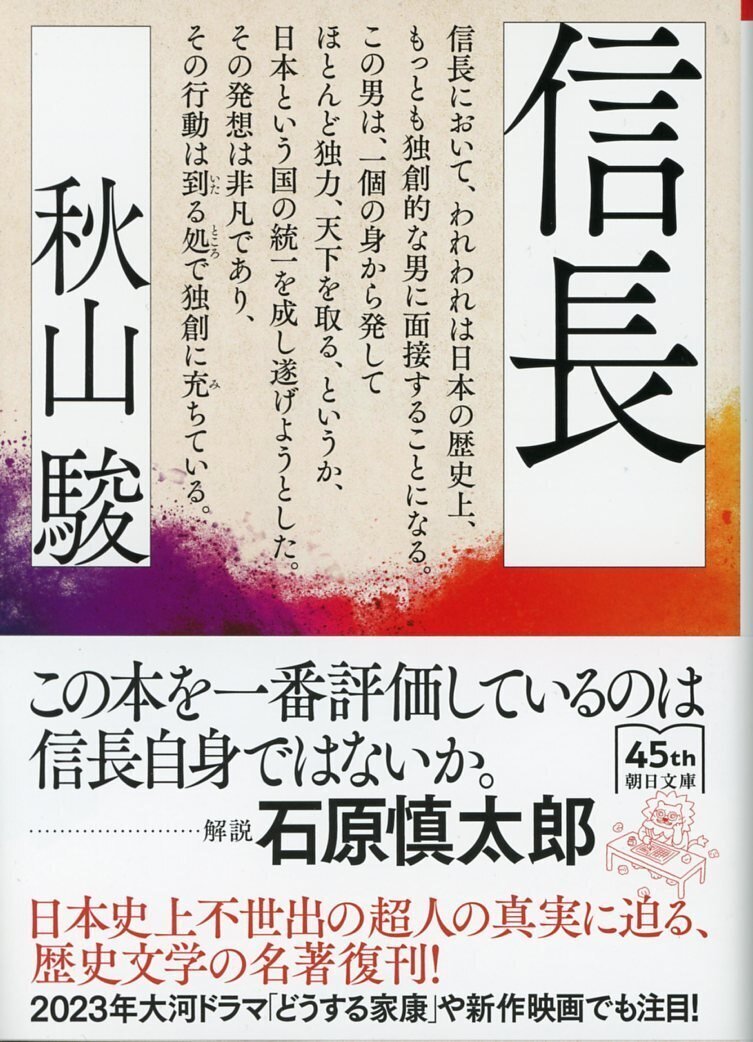

【石原慎太郎氏による文庫解説を特別公開】大河ドラマ「どうする家康」や木村拓哉さん主演映画でも注目集める織田信長を描いた、歴史文学の名著『信長』復刊

今年11月に「ぎふ信長まつり」で木村拓哉さんが扮し大きな話題となり、2023年大河ドラマ「どうする家康」でも重要人物になるであろう、日本史上不世出の超人・織田信長。2022年12月7日(水)に朝日文庫より復刊した、文芸評論の泰斗、秋山駿氏による『信長』では、桶狭間の戦いから本能寺の変まで、従来の日本的な発想では理解できなかった信長の真実に迫ります。野間文芸賞&毎日出版文化賞W受賞の名著復刊にあたり、石原慎太郎氏による文庫解説を特別に公開します。

価値と歴史の創造者

秋山氏の「信長」が出版された直後、氏との対談でこの本を一番評価しているのは信長自身ではないかといったことがある。

実際にこの労作以前にあった信長の評伝はどれも、この日本の歴史の中で最も有名で最も偉大な仕事を手掛けた、しかし最も非日本的な、その意味では異形な人物について正鵠を射た分析も評価もし切れてはいなかった。

信長の偉大さは彼こそが日本の近代の素地を作ったが故にあるが、彼が願った新しい社会を形として成し上げたのは彼の麾下にあった秀吉とか家康というはるかに俗物でしかない者たちだった。しかし、信長という天才が全くの独断で発想し容赦なく手掛けた歴史の新しい設計図は、彼という存在なくしては決して在り得はしなかった。

いかなる世界にあろうと天才の天才たる所以は、彼等が残した所行が他のいかなるものからの啓示にも依らず、あくまで彼等の感性に依ってしかいなかったというところにある。

信長の感性の比類の無さは、戦の仕方、そのための部下の揃え方、それらを使っての戦の仕掛け方、その展開の仕様、そしてその結果への評価と反省までが全く既存のものと違っていて、さらにそうした自らの手に成る事実の蓄積を踏まえそれが左右するだろう将来、つまりやがて到来すべき歴史に対する感性が、従来在り得たものとは全く違っていた。

つまり、彼は完璧に近い前衛であった。

とにかくも信長という男の存在は日本の歴史の中で未曽有のもので、島国という地勢学的条件が培ってきた日本人の、よろず受動的な思考や感応を突然変異的に全く備えていなかった。こうした異形な人物が出現するということは歴史に対する天の恩寵としかいいようがない。

しかしそうした存在を捉えて描くに、それを試みようとするほとんどの第三者の能力は彼等自身の限界を露呈させるだけで、彼等の常識を当てはめながら信長の所行を分析理解しようとしても「武功夜話」とか「信長公記」の随所にあるように、それをただ「御狂い(オンクルイ)」としか理解も表現も出来はしない。

しかし秋山氏の労作は日本で初めてそれを超えた視点で信長を捉えることに見事に成功した。

私が氏との対談の冒頭にいったことはそれであって、秋山氏の「信長」によって信長はようやく日本の歴史の中で浮かばれたといえそうだ。

信長を見つめる氏の視点の正確さは、「信長というのは言葉においては孤独だった」とする一点に要約されている。

尖鋭な感性からしてその時代を支配している価値の体系を決して容認出来ない人間の、内側にかさんであるものを、他の誰がどんな言葉で説明出来るものだろうか。

信長は既存の価値やそれがもたらした全てのものごとを忌避した。それが権威とされているものなればなるほど彼にとっては実用から遠く、つまり、戦や政治という生な現実を容易に左右する方法にとっては無意味なものでしかなかった。そしてそれらのものを、彼は率直に軽蔑し無視し切った。

そうした人間の存在の痛烈さは、はたにいる者たちにとっては眺めるだけで目まいをもよおさぬ訳にはいかず、そんな異形な人間がしめして行う未曽有の行為を他人どもはただ「御狂い」と受け取るしかありはしなかった。

しかしなお彼は決して粗忽な行為者ではなく、既存の価値体系やそれが派生させてきたもろもろのシステムや方法に異議と疑義を抱き、それを嫌悪するが故に、彼なりに強く考える人間でもあった。つまり疑い否定するが故に、強い存在感を持つ人間、デカルト流にいえば「われ思い、疑うが故に、われ在り」という、まさに考える人でもあった。

彼がしきりに考えたことの最たるものは、相手を倒し、自らを守り、その末にやがては天下を自らの意思と力で束ねて統一するためにいったい何が、誰が、最も効用があるのかという能率への執着であって、それ以外の何ものでもない。

一つの国家社会、一つの文明が変質して変わろうとする時、つまり文明の端境期にあって革命の成就のために最も有効な手立ては、決してなまじ高邁な理念などではなしに、まずそのために遂行されるべき戦なり政治における能率に他ならない。

そう思って眺めれば、彼のさまざまな戦争の様式もそれを明かす挿話に満ち満ちている。

土台、自らの人生にとって致命的な端緒となる戦を、暴風雨の夜きらめく稲妻とともに切り開いていく男の生涯ほど胸ときめくものもあるまいが、実はその奇跡的勝利の以後信長はあの桶狭間の戦のような一か八かの戦は二度と行いはしなかった。

つまり、彼がその後の戦や政治で示しきったことは、相手を倒して勝つために必要な手立て方法や、目的なり理念の成就のために必要な政治を遂行するために有効な人事における徹底した合理の追求以外にありはしなかった。

だから、信長の最後の挿話としての、背いた明智に本能寺を囲まれた信長が奇襲してきた寄手の旗の紋所を確かめさせ、

「明智か、ならば是非におよばず」

と割り切って建物に火を放たせ自刃してしまったという伝え話(?)も誰かが同じことを感じとって作り上げた挿話に違いない。

いずれにせよ信長の未曽有のやり口がもたらした結果からフィードバックすれば、いかなる奇異奇体な、破天荒、未曽有な試みや手段も新しい歴史として組みこまれ正統化されてしまったのである。それこそが人間の歴史の進展の原理でもある。

信長はそうした人間の歴史のうねりの原理を如実に体現証明した希有なる人物であって、その希有なる印象は画一性に飼いならされた俗な多くの人間たちにとっては異形にも映ろうが、実はそれこそが人間の歴史の中での正統であり、そうした人間の存在のみが人間の歴史を推し進めてきたのだ。

秋山氏のこの労作は信長という未曽有な人間を正確に捉えるというこれまた未曽有な成果をもたらしてくれた。

氏はそれを行うに既存の日本の記録などにあまり頼らず、「言葉において孤独であった」という信長の本質を捉えた後は、その外象とさらなる内側を描き出すのに巧智に比較文学の手法を踏まえて、プルタークやゲーテ、スタンダール、近くはヴァレリーも引いてローマの英雄たちやナポレオンとの対照で人間の歴史における異形な天才の本質的な価値と意味について描きだしている。

当時にあっては完全に独創的な前衛だったといえるナポレオンのことを、スタンダールが「彼にとっての現在は十年先のことでしかないような人間は、周りの者たちにとっては厄介きわまりない」といったように真に前衛的な人間の凄さが、秋山氏の手によって、日本にも存在した信長という天才を借りてようやく一つの史記として実証されたといえる。

この労作を得て初めて人々は奇異奇矯にしか見えなかった信長の所行の意味が明快に解かれて理解出来るに違いない。

例えば彼はなぜ他の武将のように朝廷の与えたがる位を受け取ろうとはしなかったのか。代わりに正倉院に密蔵されている名香木蘭奢待だけを強引に一部そいで持ち去ったのか。

つまり過去のレジームを否定しきった信長にとっては、もはや朝廷などという存在は権威に値せぬものだったに違いない。その代わりに愛好した茶の道でのごく限られた価値への偏執を隠しはしなかった。

しかしなお天下の一統が成った後、彼がもう少し長生きしていたら彼は朝廷を徹底して政治的に利用したに違いない。

秋山氏との対談の中で印象的だったのは、彼が本能寺で果てずになお幾許の寿命があったとしたなら、あるいは彼もナポレオンのように天皇の地位を纂奪し自ら天皇に即位していたかもしれない、ということでおおよそ一致したことだった。自ら即位はしなくとも過去に何人かの実力者が自らの血縁を天皇家と縁組させ朝廷を支配したように、信長もまた同じようにその野心で天皇家の血筋に自らの血を交えさせたかも知れない。

もし彼のような異形な天才の血が天皇家に繋がったとしたら、天皇家にどのような変化があったのだろうか、ひいては日本の歴史に何をもたらしただろうかという想像は、想像の域を出ぬにしても信長に関わるとなればいかにも興味がある。

秋山氏のこの労作は読む者に余波としてそうした想像をかきたてるほど、単なる示唆などではなしに、歴史と真に秀でた人間との関わりについて、信長という膾炙されていたようで実はほとんどの人々の理解に遠くあった天才の存在の意味をつきつけ、歴史を作り変えた人間について本当に知るということでのえも言えぬ興奮を育ててくれる。

私たちはこれでようやく、私たちにとっての本当の信長を得ることが出来たといえる。

平成11年9月