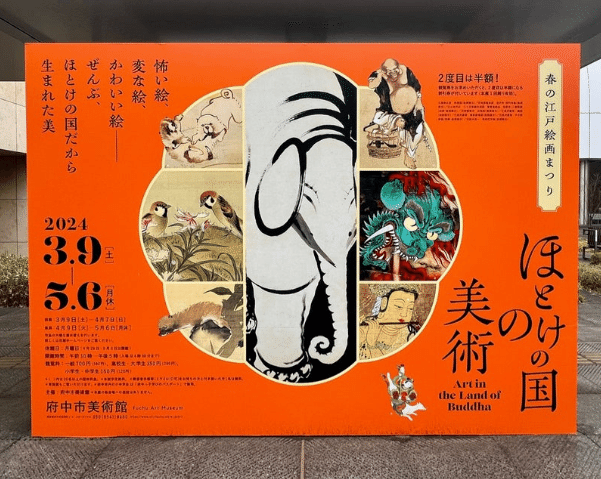

春の江戸絵画まつり ほとけの国の美術

府中市美術館の春の風物詩“春の江戸絵画まつり”。

通算21回目となる今回は、“ほとけの国の美術”と題して、

「仏教」という切り口で、江戸を中心とした日本美術を紹介しています。

仏教がテーマですから、当然、仏画は展示されています。

中でも目玉となるのが、京都の二尊院が所蔵する土佐行広の《二十五菩薩来迎図》。

昨年修理を終えたばかりの室町時代の大作です。

一般的な来迎図は阿弥陀如来を中心に、

それに従う菩薩たちが、にぎやかしのように描かれますが。

二尊院の《二十五菩薩来迎図》には、阿弥陀如来は描かれていません。

しかも、菩薩は1幅の屏風に1、2体ずつ描かれています。

実際にお寺に安置される阿弥陀如来像の両サイドに、

全17幅ある《二十五菩薩来迎図》を分けて並べることで、

阿弥陀来迎図を空間で再現できる仕組みになっているのだとか。

今流行りのイマーシブ(=没入)体験の先駆けですね。

また、仏教がテーマゆえ、涅槃図をはじめ、

もちろん、お釈迦様に関する作品も展示されています。

さらに、江戸時代は禅宗がもっとも普及したそうで、

禅宗の僧が禅の教えを伝えるために描いた禅画も数多く紹介されています。

と、わかりやく仏教と関連している作品もありますが、

パッと見ただけでは、「仏教??」と首を傾げたくなる作品も。

例えば、《柳橋水車図屛風》。

安土桃山時代から江戸時代にかけて、

これに似たような絵柄の屏風は多く描かれたようで、現在確認されているだけでも、20点くらいは存在しているそうです。

実はこの橋は、京都の宇治橋なのだとか。

つまり、描かれてはいないものの、この橋の先には平等院鳳凰堂があるわけで。

つまり、極楽浄土の匂わせ絵画(?)なのだそうです。

と、仏教という切り口で、日本美術を真面目に勉強できる一方で。

そこはやはり府中市美術館。

仏教をテーマにしてはいるものの、ユルい絵や変な絵、面白い作品も数多く取り揃えられていました。

⭐️⭐️

まずは、岸勝による《猿の坐禅図》。

それ以上でもそれ以下でもなく、

猿が坐禅を組んでいる一枚です。

かつて反省する猿が人気でしたが、

江戸時代には、坐禅する猿がいたのですね。

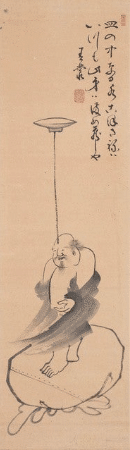

続いては、春叢紹珠の《皿回し布袋図》。

トレードマークの袋をステージにして、

難易度の高い大道芸をなんなくこなしています。

メガネを外したキダ・タローみたいな顔もジワジワくるものがありました。

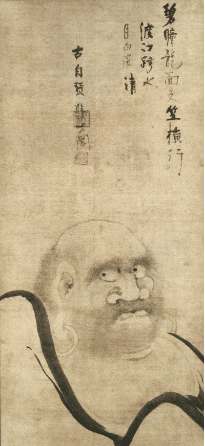

布袋と言えば、葛飾北斎による肉筆画の《布袋図》も。

春叢紹珠の描く布袋と比べて、可愛さの欠片もありません。

それは、府中市美術館も同じことを思っていたようで。

キャプションには、「これまでのものに比べると、いささか嫌な感じの布袋さまです。」とありました。

そこまでハッキリ言ってあげなくても(笑)。

キャプションでもう一つ印象的だったのが、仙厓義梵が描いた《豊干禅師図》に対してのこんな評です。

「見た瞬間、やるせなさに襲われるような、ある意味、恐ろしい力を持った作品」とありました。

そこまで言い切られてしまった作品が、こちら↓

確かにwww

辞書の「やるせなさ」の欄に、

こういう顔と例で載せてほしいくらいに、

やるせない表情をしています。

観れば観るほど、こちらの気力も奪われていくような。

まさに、ある意味、恐ろしい作品でした。

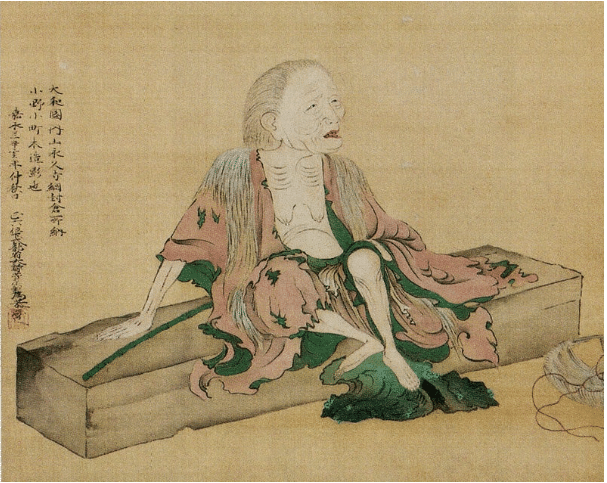

最後に紹介したいのは、冷泉為恭の《小野小町木像模写》。

小野小町といえば、クレオパトラや楊貴妃とならぶ、「世界三大美人」にも選ばれる絶世の美女として知られています。

そんな小野小町は、若き日は美人がゆえに、驕りも少々あったとか。

しかし、そんな美人でもいずれ老いてしまう。

仏教でいうところの「無常」をビジュアルで伝えるのが、この1枚です。

これまで観てきたどんな絵よりも、泣けました。

こんなにも残酷な絵が他にありましょうか。

顔だけでも充分残念なことになっているので、せめて胸元ははだけさせないであげてほしいものです。