最初の印象派モネと最後の印象派シダネル 〜比べて楽しむ絵画〜

今でも人を惹きつけるモネ。今年のモネ展も大盛況ですよね!

今回は、モネと他の画家と比較することで、その特徴を改めて見ていきたいと思います。

(優劣ではなく絵の特徴の比較です。)

比較する画家はアンリル・シダネルです。

〈アンリル・シダネル〉1862〜1939

印象派の技法を取り入れ、身近な風景を情緒たっぷりに描いた。

昨年行われたSOMPO美術館の『シダネルとマルタン展』で、シダネルは「最後の印象派」として紹介されていました。

言わずと知れた印象派の創始者モネと、最後の印象派シダネル。

2人の絵を見てみましょう。

似ているところ

モネの絵とシダネルの絵はよく似ているところがあります。

2人の絵を見てみましょう。

似ているところはどこでしょうか。

絵を拡大してみます。

拡大図でお分かりのとおり、両者とも輪郭をはっきりと描かず、細かい筆跡を重ねて形を作っています。

近くで見るとぐしゃぐしゃした絵の具の固まりなのに、一歩離れると美しい風景が立ち上がってくるのが不思議です。(リンク)

そして曖昧な輪郭の代わりに、色彩が存在感を発揮しています。

モネもシダネルも、よく見ると本当にたくさんの色が使われています!

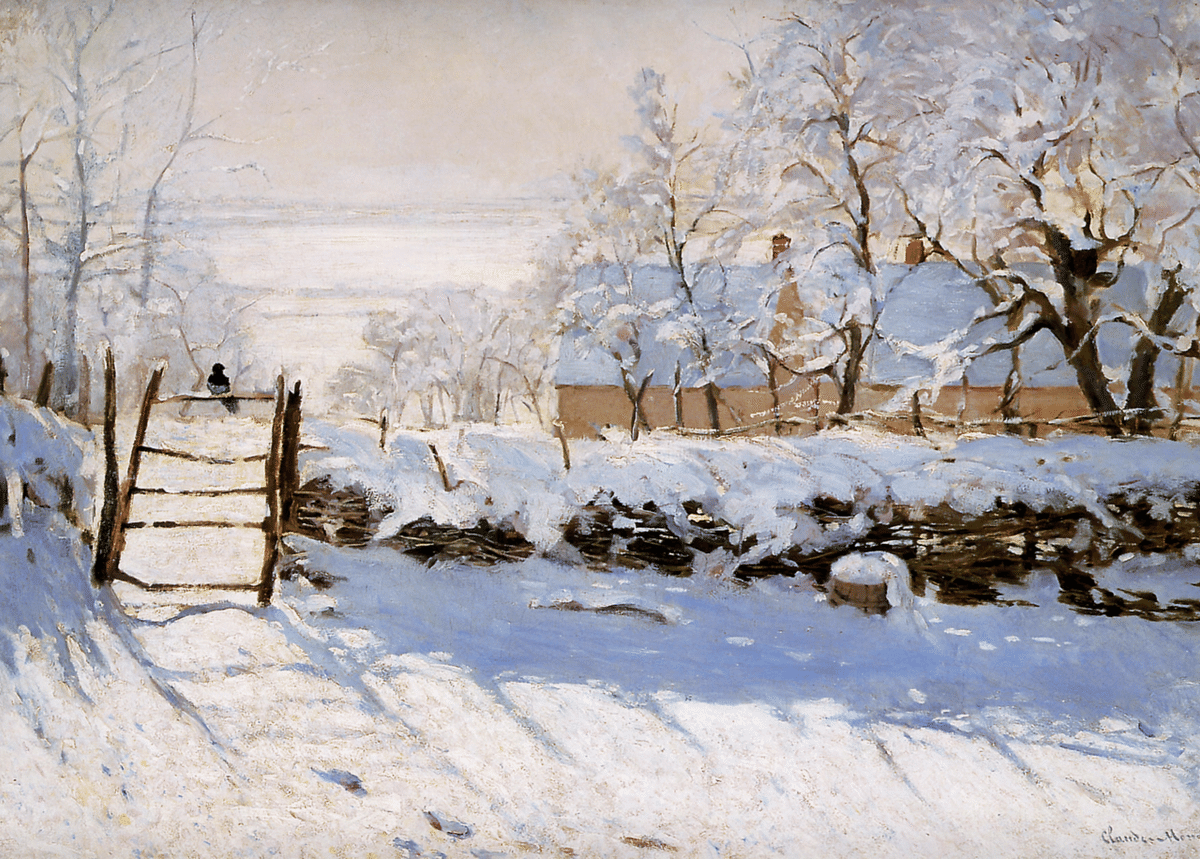

たとえばこちらのモネの絵。

一見すると真っ白な雪景色ですが、雪の中には様々な濃淡の青が…!

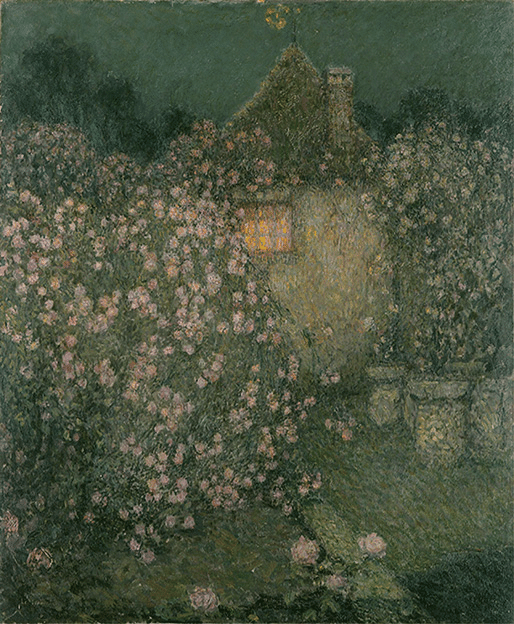

そしてシダネルの絵も!

テーブルは青に緑に黄色、背景の家々にはピンクに黄色にオレンジと、本当に色鮮やかです!

雪だから白、テーブルクロスだから白、という単純な発想ではありません。

彼らが描こうとしたのは、固有色(対象自身の色)ではなく、対象に光が反射したときの色です。

同じ物でも光の当たり方によって、色の見え方がだいぶ変わりますよね。

そんな微妙な変化をしっかり捉えています。

違うところ

モネもシダネルもメインジャンルは風景画。

ですが両者の絵から受ける印象は少し違います。

モネの場合

モネの絵は色が明るくて(派手という意味ではありません)、透明感があって、遠くから見ると発光してるみたいです。

作品はまさに光の記録。

同じ場所・同じ構図の絵を時間帯を変えてを何枚も何枚も描き、日の当たり方が変化する様子を写し取っています。

後世の画家は言いました。

ーモネは目にすぎない、だがなんと素晴らしい目だろう

確かにモネの絵には物語も教訓もなく、モネの目を通して見た景色がそのまま映しとられているかのようです。

景色に意味を見出すというより、景色を光を表す媒体として使っていたのでしょう。

さりげない風景から美しさを見出す才能に感服です。

シダネルの場合

シダネルも美しい光を描いていますが、モネとは少し違います。

改めて作品を見てみましょう。

シダネルは陽の当たらない風景をたくさん描きました。

中には絵の半分くらいが影になっているものや、夜の絵もたくさんあります。

グレーがかったようなくすんだ色が多く、モネと比べると、しんみりと落ち着いた雰囲気です。

一瞬の光を捉えたモネに対し、シダネルの場合は、配置や構成をより作りこんでいるのが分かります。

物音ひとつ立たないような静かな風景の中、家々の明かりや食事の並んだテーブルなどを配置することで、人々の温かな団欒を示唆しています。

人がいなくても、人の気配はある。

それが舞台のセットのようで、思わず物語を想像してしまいます。

物の配置も、ライティングも、背景も、観た人が情緒を感じられるよう、ぬかりなく演出されているのです。

比べてみると

光の画家モネに、影の画家シダネル…(という言い方は少し雑かもしれませんが、)こうしてみると両者ともほんとに素敵ですよね!

比較してみると両者の特徴がよく分かり、お互いがより魅力的に感じられます。

余談ですが、モネもシダネルも自宅の庭作りに大変なこだわりがあったそう。

(モネは睡蓮を、シダネルはバラを特に好みました。)

2人には共通する美意識があったのかもしれません。

印象派というと、美しくて穏やかな作風が思い浮かびます。ですがその背景には、画家たちの戦いと強い意志がありました。

同時代に生きた画家たちを比較し、彼らが描こうとしたものを深掘りしてみました。