旅する色とりどりの切り絵 -ゴーギャンの絵画を巡る随想

【月曜日は絵画の日】

絵画史上に残るような技法を発明した人ではなくても、今まであったものを奇妙な組み合わせ方をして、後世に影響を与える人がいます。

19世紀の画家のゴーギャンは、割と同時代から評価されず、実のところ革新的と言い難い部分もありながら、後の20世紀の画家に与えた影響は案外大きいのでは、と思う不思議な画家です。

ポール・ゴーギャンは1848年、パリ生まれ。二月革命の真っ最中であり、父が共和主義者だったこともあり、一家は南米のペルーに移住。ポールが7歳の時にフランスのオルレアンに戻ります。

ポールは学校を卒業すると水夫見習いとなり、世界中を航海することに。23歳の時にパリに出て、株式仲買人として成功を収めて、結婚して子供も生まれます。

しかし、1870年代頃から印象派が活躍し始めると、絵を描くことに興味を持ち、ピサロと知り合って、印象派展にも自作を出すことになります。

ゴーギャンは、第4回から最後の第8回までずっと印象派展に出品しており、第1回のみ参加したセザンヌや、一度も出品しなかったゴッホとは明確に違う人です。

1880年代には恐慌の影響もあり画家として生計を立てようとしますが、絵は売れず、題材を求めて、ブルターニュやパナマ、マルティニークまでひとりで旅することに。妻子とは完全に別居状態になります。

国立西洋美術館蔵

南仏アルルでのゴッホとの共同生活は、有名なゴッホの「耳切り事件」で破綻し、パリに戻ると、今度は南国のタヒチを目指します。

ようやく後期の傑作群が生まれ、1893年パリに戻っていくつか絵は売れたものの、生活は苦しく、再びタヒチへ。しかし官憲といざこざがあり、文明を呪うようにして、更に離れたマルケサス諸島に。そこで1903年、55歳で死去しています。

ゴッホ美術館蔵

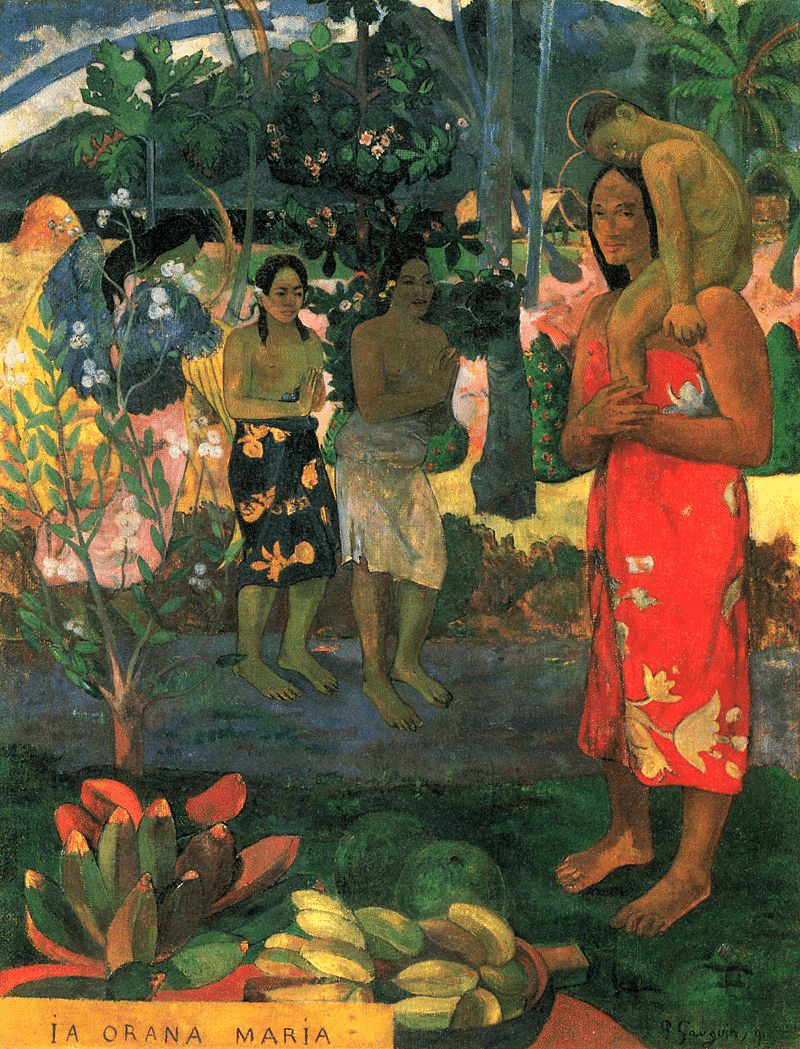

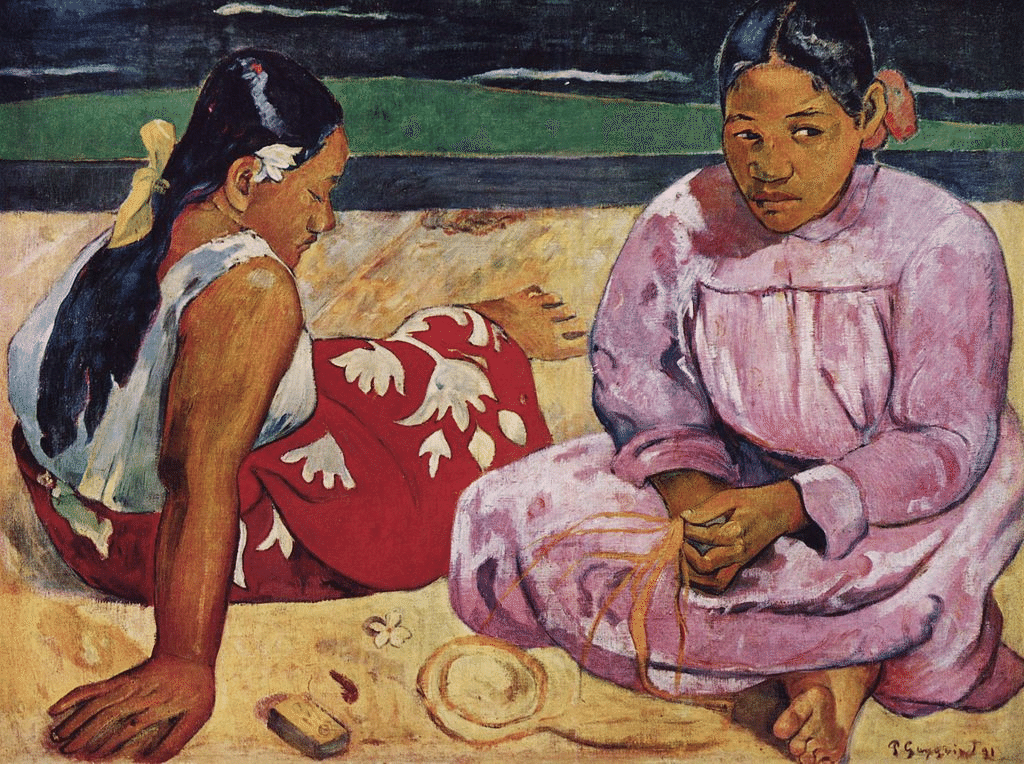

ゴーギャンの絵画は、色彩感のある、エキゾチックな南国の風景と人々の絵画と言えます。

メトロポリタン美術館蔵

しかしそれは、現地を「リアルに」描写したものではありません。フランス北部のブルターニュにいた頃から、ほぼ変わらない色彩感であり、寧ろ彼の中でのエキゾチズム表現の発露とみるべきでしょう。

というのも、人物の身振りや構図は、西洋絵画を下敷きにというか、ほぼパスティーシュのようにしています。

例えば大作『我々はどこから来たのか、何者か、どこへ行くのか』の手を挙げて木の実を取ろうする中央の人物のポーズ、顎に手を当てて座る右の人物の瞑想的なポーズは、古い西洋絵画にいくらでもありそう。背中を見せている女性は、親交のあったドガの豊かな身振りの女性を思わせます。

ボストン美術館蔵

ゴーギャンはマネやシャヴァンヌといった、古代の西洋絵画を換骨奪胎して現代風にアレンジするタイプの画家と言えるでしょう。

マネのアレンジのパレットは現代パリ風俗であり、シャヴァンヌは古代の衣装とブルターニュの寂れた寒村なのに対し、ゴーギャンは南国の人々と風景になっています。

そして、色とりどりだけど、どこか茶褐色に曇った色彩を重ねることで、異国情緒を微妙にずらした、平面的かつ抽象的な色彩感覚もあります。

セザンヌは、ゴーギャンの絵を『中国の切り絵』と言って酷評していますが、これはある意味鋭く本質を捉えた語句でしょう。

シカゴ美術館蔵

まさに、色彩を切り絵的にちりばめ、オリエンタルな情緒を醸す表現。そこには、マティスの切り絵のような装飾的な面もあり、ナビ派からフォーヴィズム、20世紀の抽象画の自由な色彩感覚を含んでいます。

セザンヌや点描のスーラは、印象派のある種の完成者であり、ゴッホは印象派と17世紀オランダ静物画の、一回限りのハイブリッドでした。彼らに比べると、非西洋の題材も含めてゴーギャンの中には20世紀の新しい絵画が芽吹いています。

とはいえまあ、かなり問題の多い人ではあります。

その名の通り?傲岸不遜で、自分の才能に過剰に自信を持ち、気に入らない人物には突っかかり、40代になって妻子を捨てて放浪する男。

妻との遺産相続問題や、評価してくれたベルナールらとの不和も含め、あらゆる場所に移住したのも、新天地を求めたというより、周囲とトラブルを起こしてそこにいられなくなったからというのが原因の一つです。そして後半生の愛人が、ほぼ全員原住民の少女たちだったのは、当時でも大問題でした。

そうしたある意味「破天荒」でステレオタイプな芸術家像を創りあげたのも、良かれ悪しかれ彼の遺産でしょう。彼をモデルにしたサマセット・モームの小説『月と六ペンス』のように、ブルジョワと対比される、狂気に満ちて楽園を求めてさまよう天才画家というイメージです。

オルセー美術館蔵

しかしそうした彼の行状は、彼の出生の時から、ある意味方向づけられていたのかもしれません。

彼が生まれた1848年は「諸国民の春」と呼ばれ、ヨーロッパのあらゆる場所で市民が自発的に革命を起こした年でもありました。

もっとも、最終的にルイ・ナポレオンの第二帝政を招いたフランスや、オーストリア等、全て成功したとは言い難く、反動を招くのですが、市民のエネルギーの発露は、権力や上流階級では抑えきれない強烈なものになったのは、明らかでした。

ゴーギャンはその前半生通り、革命の余波であらゆる場所を航海するようになり、株で成功できるくらい冷徹な資本主義的な感覚も備えています。

19世紀的な印象派や、戦争に翻弄されつつも、メディア媒体の発達で作品を発表する場を確保できた20世紀の現代美術家たちに比べても、過渡期故のアナーキーな状況の余波をまともに受けて、しかもそれを何とか乗り切ってしまったように思えます。

スコットランド国立美術館蔵

人はその人の生きた時代に属して、その時代の匂いを吸収し、個人的な人生と混ぜ合わせて、自分の表現を創りあげる。

そんな過程も露わに見えてくる、切り絵のように色が踊るエキゾチックな絵画が、今でも興味深いゴーギャンの作品と言えるのかもしれません。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。