ざわめきと親密さの記憶 -ルノワール『舟遊びする人々の昼食』の美しさ

【月曜日は絵画の日】

記憶とは、個人的なものだけではなく、集団的なものでもあります。

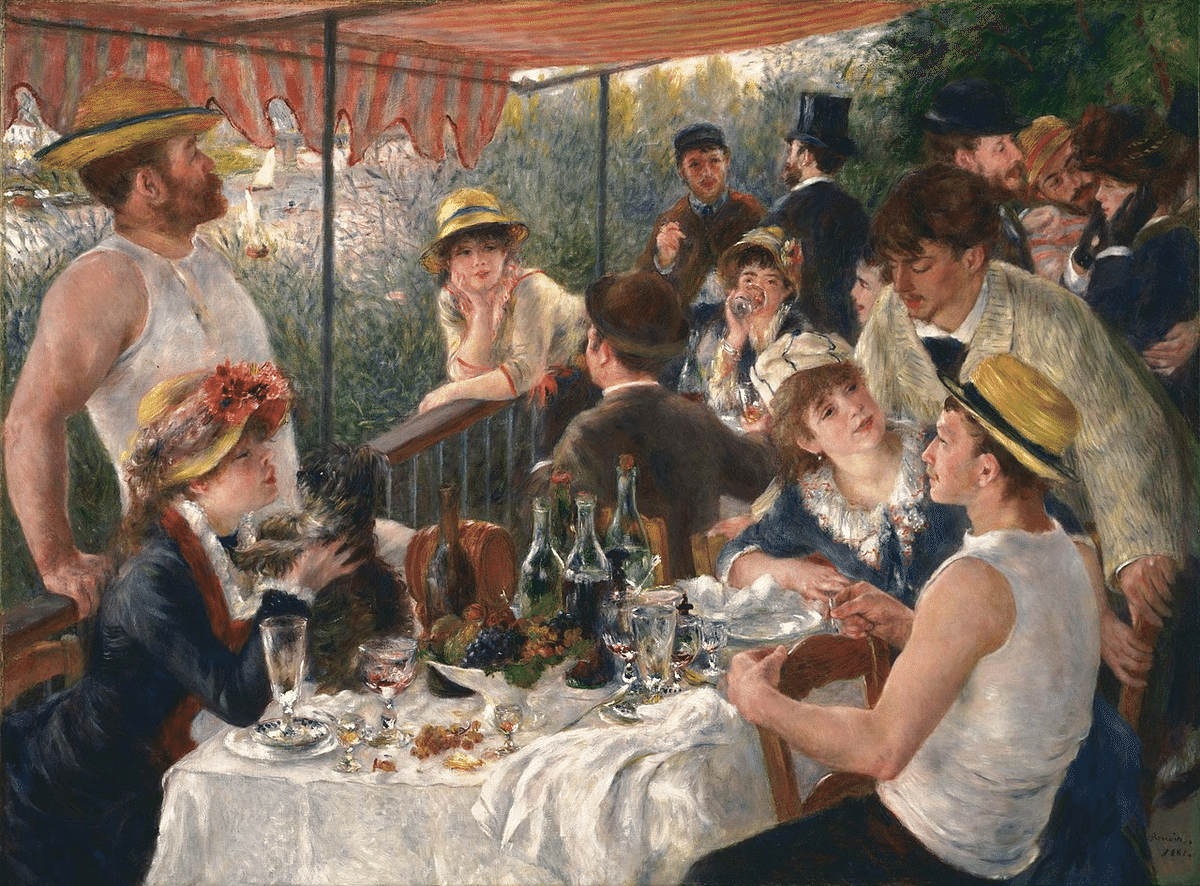

オーギュスト・ルノワールの『舟遊びする人々の昼食』は、そんな集団的な楽しさや喜びの記憶が画面いっぱいに広がる名作であり、同時に印象派の中ではかなり珍しいタイプの大作でもあります。

舞台は、パリ郊外の川辺のレストラン・フルネーズ。川遊びの舟も遠くに見える森の中のレストランで、若い人たちが思い思いに時を過ごしています。

フィリップス・コレクション蔵

前方には犬をあやしている女性に、会話する男女、全体を見やってくつろぐ男性。中景には、グラスを傾ける女性や、欄干に頬杖をついて流し目で男性と話す女性、後景にも、立って話す男女の姿。

青いリボンを付けた同じカンカン帽を複数の男女が被っていることで、彼らの仲間意識が伺えます。それと対照的な黒いシルクハットの男性や、郵便配達人と思しきハンチング帽の男は、この場所が多様な人間が出入りすることを示すアクセントになっています。

前方右の大きな美しい三角形を描く三人の男女を始めとして、奥まっていくほどに人物の三角形が小さく複数作られる緊密な構図。これによって、躍動感を持ちつつも全体のバランスが取れます。

画面左半分は三人だけでゆったりとした三角形を創って、右半分に丁寧に人物を敷き詰めることで、水辺の涼しい風を感じてざわめきが聴こえる、親密さに満ちた作品になっています。

背景の川を除けば、14人の男女(と一匹)が入り乱れるこの絵画は、人物のモデルが結構判明しています。

前方左の犬をあやす女性は、お針子で後にルノワールの妻になるアリーヌ・シャリゴ。欄干にもたれかかる男は、レストランのオーナー、フルネーズの息子。頬杖をついている女性もオーナーの娘です。

オルセー美術館蔵

アリーヌ・シャリゴがモデル

右下のタンクトップ・シャツの男は、画家のギュスターヴ・カイユボット。クリアな輪郭に変わった遠近法を使う画風は印象派とは違いますが、印象派の面々と仲が良く、裕福だったため、いくつかの絵を買い取って、死後ルーブル美術館に寄贈しています。筋骨隆々なことからも分かる通り、ボート漕ぎを楽しむスポーツマンでもありました。

ワシントン・ナショナルギャラリー蔵

右下の女性は女優のアンジェル・レゴ、後景で頬に両手をあてている女性は女優のジャンヌ・サマリーで、ルノワールをはじめとする印象派の作品の複数の作品のモデルを務めています。その他男性陣も印象派を支えた画家やジャーナリストが多く、仲間たちでの親密さが伺えます。

しかし、改めて考えると、こんな大作は意外と印象派の作品ではあまりないような気がします。

印象派の中心の、モネ、シスレー、そしてピサロやセザンヌは、パノラマ的な風景画か静物画が多く、人物画は多くても3、4人程度の限定的なものが殆どです。

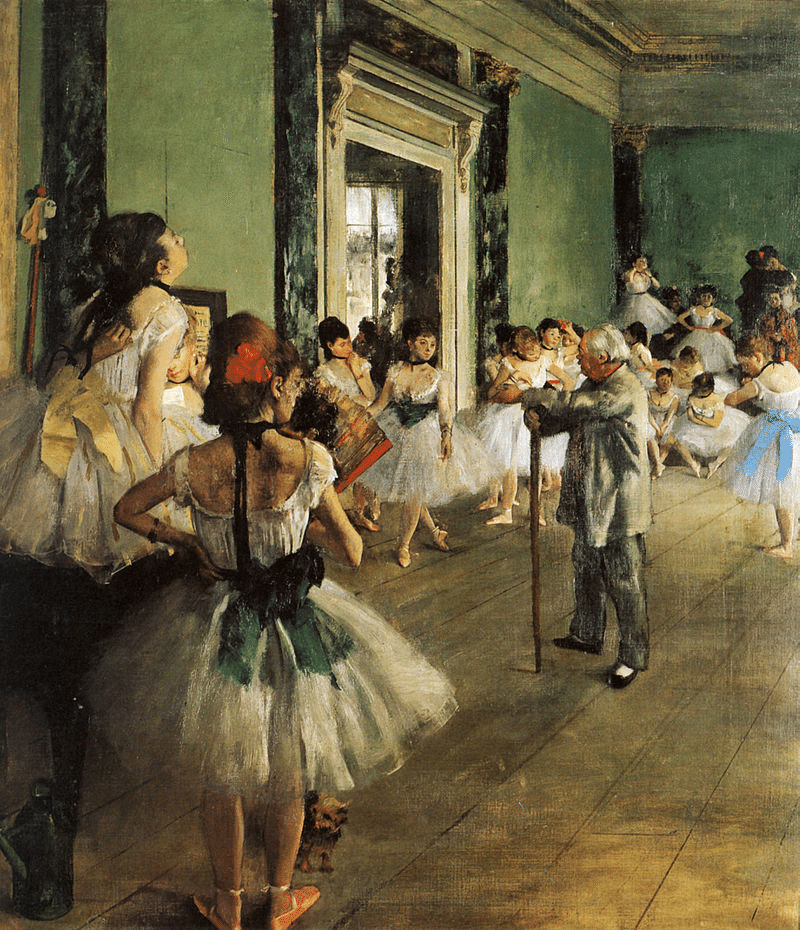

多分近いのはドガの一連のバレリーナを捉えたバックステージものですが、ドガの方はどこか集団的な匿名性があります。それは、新印象派スーラの『グランジャット島の午後』のような大作も同様。

オルセー美術館蔵

人が増えれば増えるほど、個々の個性を描き分けるというよりも、塊ごとにまとめる形になり、集団人物画は、風景画に近くなります。ルノワールの『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』もそんな風景画的な大人数の集団画でした。

『舟遊び』は、14人という飽和するぎりぎりの人数により、人物の個性が一人一人際立つ奇跡的な作品になっています。

オルセー美術館蔵

実のところ『舟遊びをする人々の昼食』が近いのは、ヴェロネーゼからレンブラントに至るまでの集団肖像画でしょう。それらは、多くの人物が埋没しないよう、画面にいくつもの三角形の構図を作って、画面全体に動きを創ることが要求される、アカデミックで高度な作品でもあります。

『アレクサンドロス大王の前に出た

ダレイオスの家族』

ロンドン・ナショナルギャラリー蔵

この作品は、1882年の第七回印象派展出品作です。印象派展は第三回までは初期メンバーが揃っていたものの、ドガとモネらが対立し、その後はドガ中心の質が低いものになります。

ルノワールはモネと共にサロン(官展)に復帰し、アルジェリアやイタリアに旅行して、様々な芸術を吸収します。『舟遊び』の緊密な構図は、ルノワールなりの古典主義の回帰であり、同時に印象派の技法を古典に結びつける実験でもあったのでしょう。

仲間の画商デュラン・リュエルの破産の危機を救うべく、初期の面子が傑作を持ち寄った第七回印象派展は、印象派の最後の輝きになります。

ではなぜこのような作品が、あまり創られなかったのか。それは端的に言って、創るのが大変だったからではないでしょうか。

この作品は完全な戸外制作ではなく、後でアトリエで何人もの友人がポーズをとって制作されています。緊密な構図を作るためには当然であり、何度も描き直された跡があります。逆に言うと、何度もポーズをとってくれる友人や仲間がモデルでないと創れない作品でもありました。

(再掲)

大人数なら塊で処理できても、10人前後なら全員個性を持たせないといけない。

どれほどそれが緊密で、一人一人の描き分けが大変だったかは、女性陣の白い服の裾やフリルの赤い縁取りからも見て取れます。アクセントを利かせ、統一しつつも、一人として同じポーズをしない人物を描き分ける技術。

古典的な構図を作るための古典的な作品は、アトリエと専属モデルという、試行錯誤が許される場が必要でした。印象派はそれを解き放って、戸外制作による風景画が中心となりました。

その過程で、不動の風景を彩る光や影、色彩の形態がメインになり、こうした手のかかる集団画は、切り捨てられる形となった。勿論、それは決して悪いことではありません。

ただ、職人出身のルノワールは、印象派の中でも例外的にかなり技巧型で古典的な資質を持っており、彼だからこそ、こんな印象派には珍しい作品が出来たとも言えるでしょう。

この作品にはまた、印象派の別の部分が隠れてもいます。

山田登世子が『誰も知らない印象派 娼婦の美術史』で正確に指摘しているように、ここに出てくる女性陣(お針子・女優)は19世紀には殆ど娼婦的な存在でもありました。

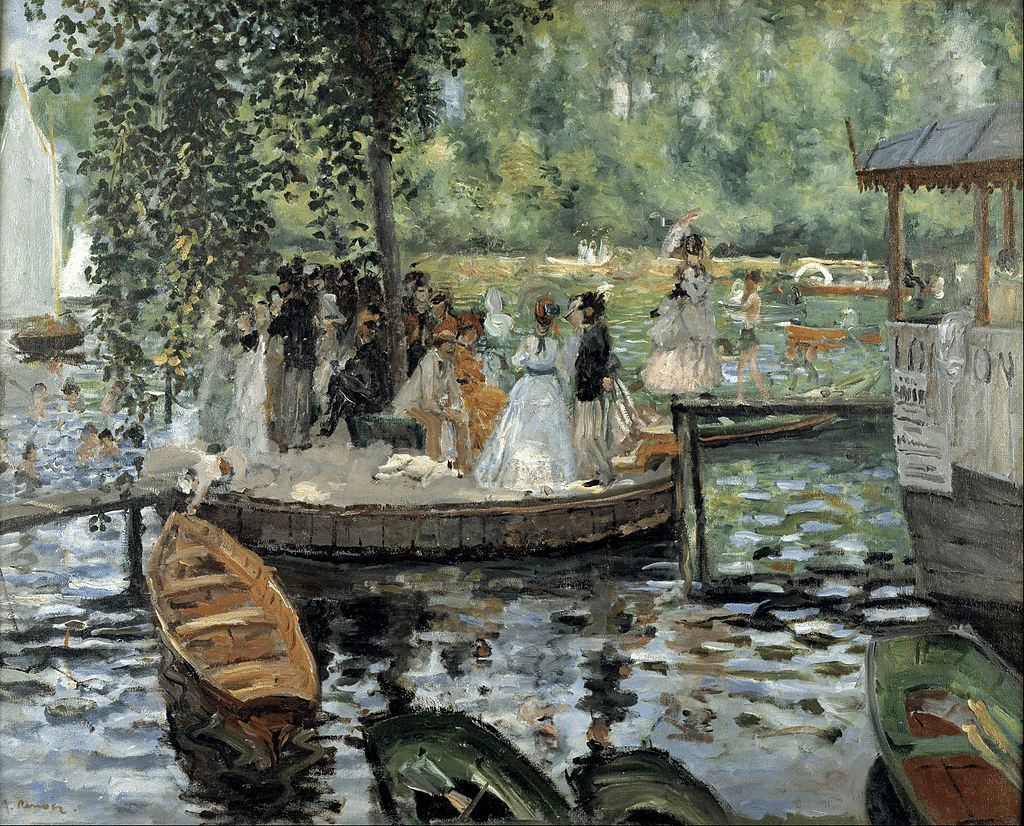

このレストラン・フルネーズ自体が、郊外に「お楽しみ」の憩いのために訪れる性格を帯びていた歓楽地、グルヌイエールの近くにありました。

スウェーデン国立美術館蔵

そうしたことを全て含み、古典的な構図、印象派的なふんわりとした筆致、表面的な同時代の衣装と、隠された欲望といったものが溶け合って、一回限りの奇跡的な午後が捉えられることになりました。

様々な意図と細部が豊かに混ざり、一つの光と青春の印象を与える。だからこそ、これは、かつて多くの人が持っていた(いや、持っていなくても)仲間との親密な記憶に触れるような、名作になったのでしょう。

芸術やエンタメの美しさとは、様々な技法を溶かして、そうした多くの人の心の琴線に触れるような、記憶の印象を創ることのように思えるのです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。