魔法の都を創り出す -カナレットの絵画の美しさ

新宿SOMPO美術館で開催中の『カナレットとヴェネツィアの輝き』展に行ってきました。

カナレットは、ヴェネツィアの風景画で有名な画家。大好きな画家だったので、実物を細かく見られたのは、大変嬉しい鑑賞体験でした。そして、以前ヴェネツィアを舞台にした映画について書いたような、魅惑の水の都にどっぷりと浸れる体験でもありました。

カナレット、本名ジョヴァンニ・アントニオ・カナルは、1697年、ヴェネツィア生まれ。父ベルナルドは劇場の舞台デザイナーで、親子二人でスカルラッティのオペラの舞台も手掛けたらしく、高名な父の名前から、息子はカナレット(小さなカナル)と呼ばれるようになります。

徐々にヴェネツィアの絵の発注を受けるようになり、1730年代にはイギリスのジョゼフ・スミスという大口のパトロンと出会い、大パノラマの絵画や版画集を次々に手掛けます。

当時、イギリスを中心として、貴族の子女たちが欧州の歴史的な観光地を巡る「グランド・ツアー」が流行し、カナレットも彼ら相手に、旅の思い出として、油彩画や素描を売り込んでいきます。

1740年代にはオーストリア継承戦争のため、ヴェネツィアの旅行者が激減し、カナレットの収入も悪化するも、ヴェネツィアを出て、ローマやロンドンに滞在し、当地の風景画を残しています。

ヴェネツィアに戻った後、1768年、71歳で亡くなっています。

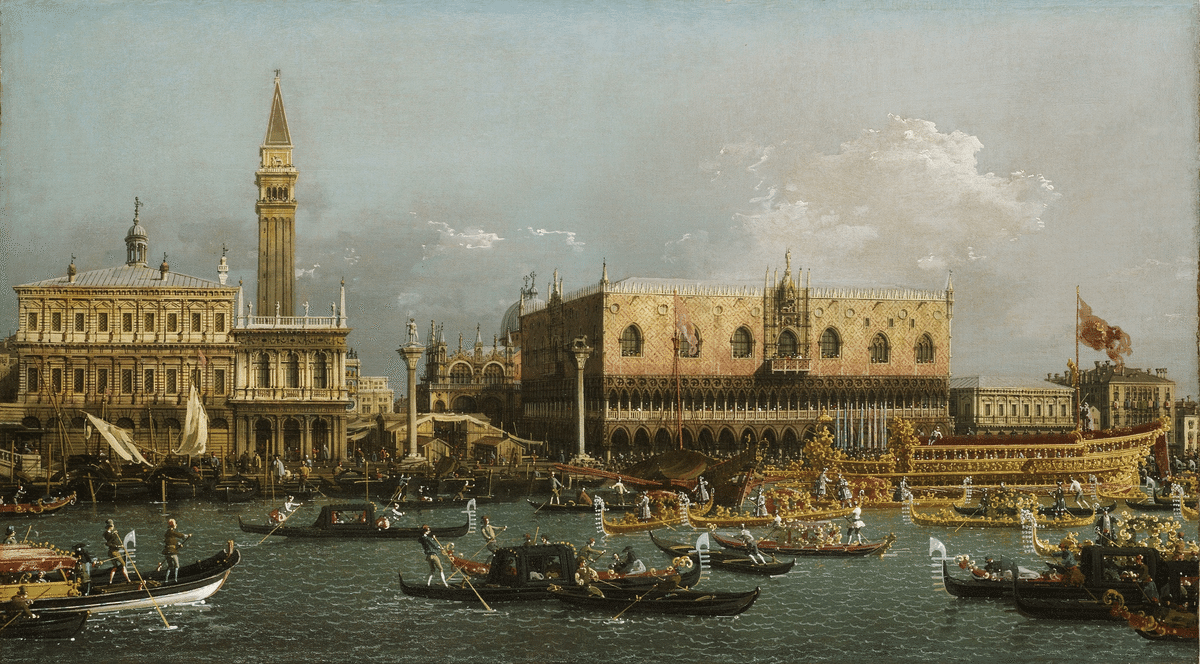

カナレットの絵画と言えば、何と言っても、ヴェネツィアの運河を描いたパノラマ画でしょう。

スコットランド国立美術館蔵

青く澄み切った空に、青い運河、ゴンドラや船が何艘も浮かび、画面の両端には、寺院や、風情ある建物が、遠近法に則ってしっかりと描かれる。そして細かく描かれた民衆。

これぞヴェネツィアという気持ちを味合わせてくる、至福の風景画の一つでしょう。

今回、間近で細部を見て気づいたのは、そうした小さな人物や建物の細部の装飾に、ハイライトの白い粒のような光がちりばめられていること。彼が「カメラ・オブスクラ」という光学装置を使って、風景を転写したり構築したりしていたことの反映であり、パースペクティブのしっかりした構図にもそれが表れています。

この「カメラ・オブスクラ」を使っていた有名な画家に、フェルメールがいますが、不思議なことに、細部だけ見れば、確かにちょっとフェルメールのような感触もあり、面白い発見でした。

ダリッジ美術館蔵

そして、実のところ、波の水の模様等の質感を見ていると、細かく見るよりも、寧ろ全体を遠くからぼおっと見た方が、遥かに魅力的に思えました。

これは欠点ではなく、カナレット自身が、遠くから見た時、あるいはこれが版画や複製になった時の効果を予め考え、細部は割と大雑把に、しかも輪郭線は濃くなるよう、意図したものでしょう。

何なら本人が生前からそうした複製による販売を手掛けており、現在でも、画集や複製でも十分魅力が伝わってきます。丁度、遠くからでも舞台映えするよう、役者が間近で見ると濃い目のメイクを施すようなものです。

そう、カナレットの絵画は、まさに舞台のように見えるゆえに、魅力的に思えます。父親と共に舞台美術を手掛けていた影響は確実にあるでしょう。

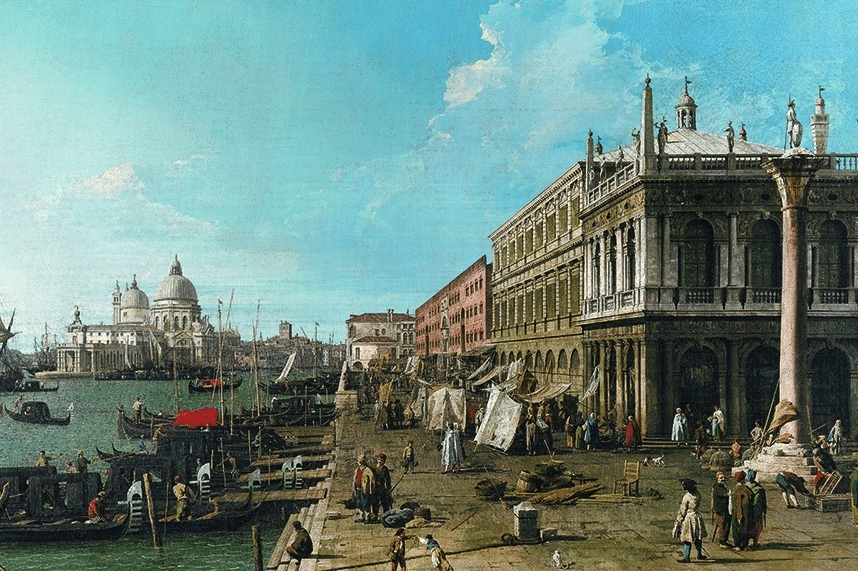

ボウズ美術館蔵

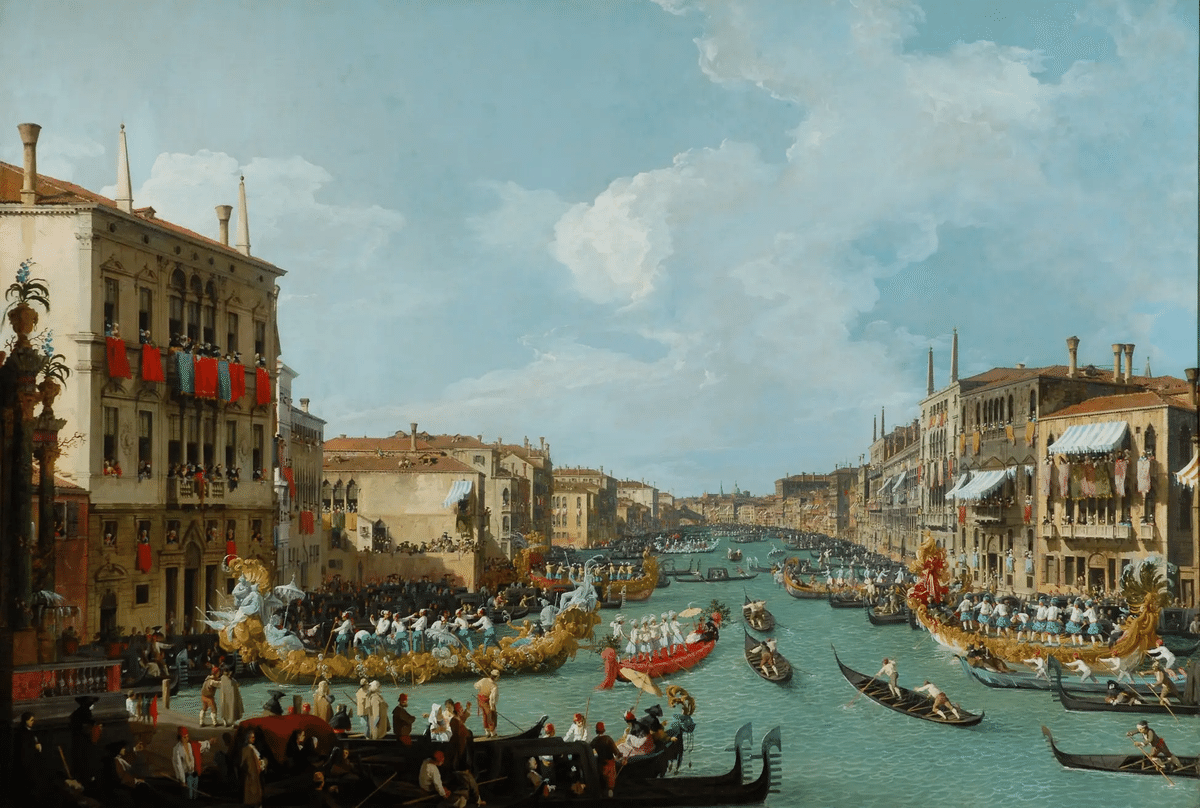

以前にも書いたように、私はヴェネツィアを訪れたことがないのですが、カナレットの描いた大運河や橋が、実際の風景とは異なっているというのは、多くの人が指摘するところです。

それも、多くはもっと曲がりくねった運河のところを、まっすぐに見晴らしの良い眺望になるよう変えているとのこと。これは顧客の要請というより、この街で生まれ育った彼が意識的に、何をどう変えれば現実のヴェネツィアのエッセンスを抽出できるかを考えていたからのように感じるのです。

会場には彼がローマやイギリスの風景を描いた絵画も展示されていたのですが、非常に質の高い素晴らしい作品であるものの、彼がヴェネツィアを描いたようなマジックが消えているように感じました。

つまり、ヴェネツィアの、あの運河と陸地の建物が密接した他にはない特徴をカナレットが描く時、運河を平場に、せりあがった建物を幕にして、絵画が現実以上の一つの舞台の情景に仕立てられるように思えるのです。

その水の舞台で演じられる魅惑こそが、カナレットがヴェネツィアという都市の中に見出した魔法の本質であり、多くの人の心に、これぞヴェネツィアだという気持ちを抱かせるものなのでしょう。

カナレットが生きた18世紀は、ヴェネツィア共和国にとっては、15世紀の黄金時代を過ぎた長い衰退期でした。1797年のナポレオンの侵略により、崩壊を迎えることになります。

そうなる直前の、熟れきった文化とある種の退廃の香りも、澄んだ空と運河から微かに漂ってくる。そんな魅惑の舞台の風景です。

西を望む』

スフォルツァ美術館蔵

勿論、カナレットの絵画がヴェネツィアの全てを描き出したわけではありません。彼はヴェネツィアの夜を描いていないし、路地裏もクローズアップしていない。そうした部分を、この展覧会では他の優れた画家が補完してくれています。

全体の点数はそこまで多くはないのですが、モネやホイッスラー等どれも非常に質が高く、この海上都市を描く画家たちの気合も伺えます。

私が驚いたのは、ウィリアム・マーローによる絵画で、ロンドンのセントポール大聖堂とヴェネツィアの運河を組み合わせたもの。

セントポール大聖堂とヴェネツィアの運河』

テート美術館蔵

うらぶれたロンドンの下町の街並みに、水の通路とゴンドラが出てきて、思わずのけぞってしまいましたが、こういう奇想が出てくるのも、カナレットが都市のエッセンスを抽出した、その発想があってのことのように思えるのです。

現実を見たままに描いても、あるいは写真を何枚撮っても、私たちがイメージしている場所になるとは限りません。なぜなら、私たちは都市や自然を、自分の頭の中で創りあげて、ある種の独自の地図を作って観ているからです。

それゆえ逆に、優れた画家であれば、イメージを組み立てて、独自の都市を創造できる。カナレットが創りあげたのは、そんな、現実以上の魅惑の水の都です。是非、優れた芸術の力が結晶したその都市の断片を味わっていただければと思います。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。