国分寺・国分尼寺建立の詔を聖武天皇が出す (741年3月5日 [天平13年2月14日])

国分寺・国分尼寺建立の詔を聖武天皇が出す (741年3月5日 [天平13年2月14日])

奈良の東大寺・法華寺は全国の国分寺・国分尼寺の中心とされていますね。

聖武天皇が一時的に (740年-744年) 都とした、京都府南部の恭仁京。

[ 📷 恭仁京中心の南北線に位置する道。画面奥は大極殿跡 (学校の裏手に基壇) ]

[📷 恭仁宮大極殿跡・(後に大極殿を転用した) 山城国分寺金堂跡の基壇北東隅。

画面左奥に石碑 (下貼) と国分寺後身の寺堂 ]

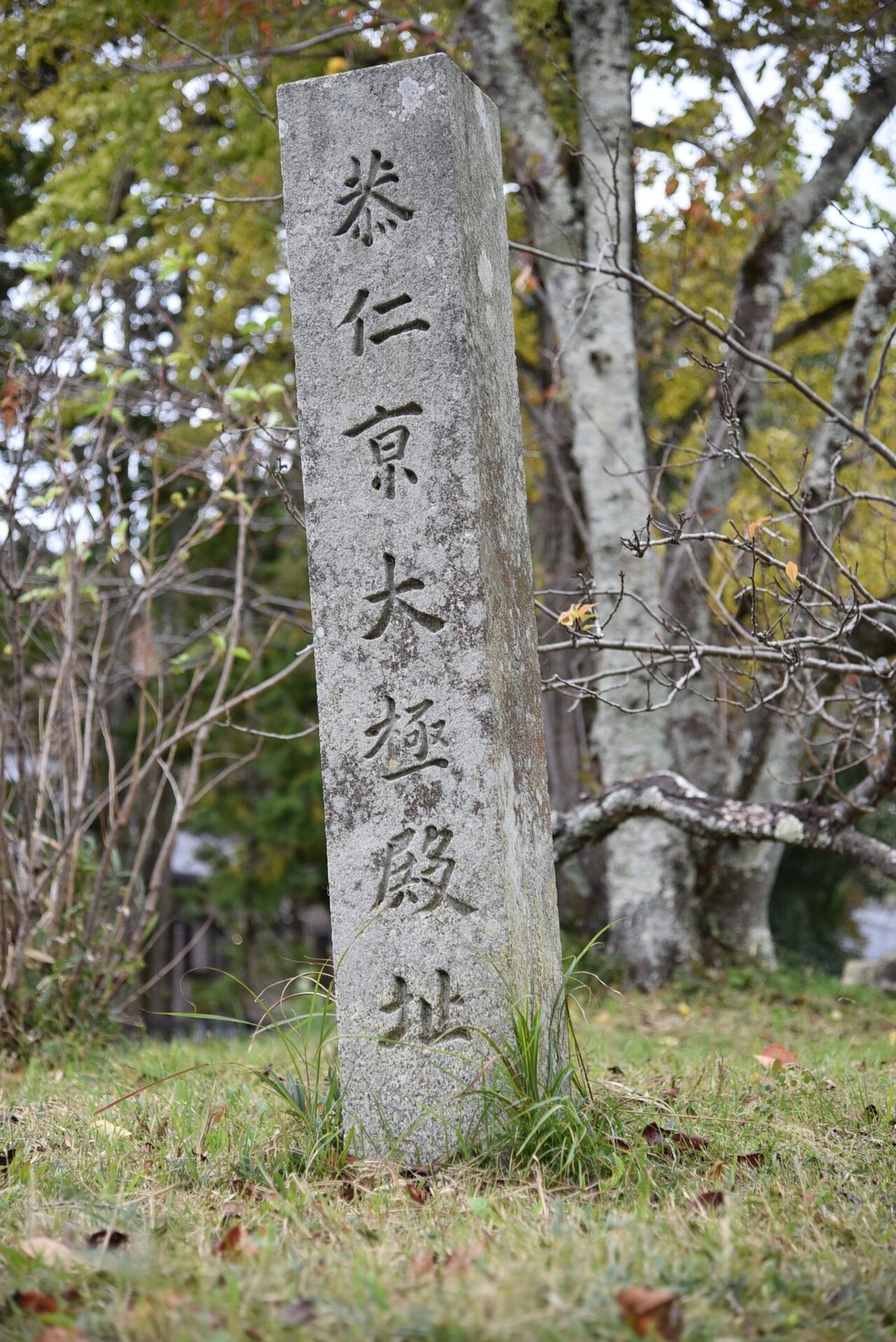

[ 📷 恭仁宮大極殿跡・(後に大極殿を転用した) 山城国分寺金堂跡の基壇上の石碑 ]

その大極殿跡・金堂跡の基壇の東隣に

山城国分寺の塔院跡が広い草地として残り

塔跡の位置に、平面の最大幅が等身大はあろうかという大きな礎石が幾つもあります。

[ 📷 山城国分寺跡 塔礎石 ]

奈良・東大寺の七重塔の礎石は、近く (旧境内南西部) の依水園に複数

庭石として、幾つかが半分ほどに加工された状態で移されていて、

南大門参道脇の旅館の前庭にも一つ置かれていますが、

それとほぼ同じ大きさです。

[ 📷 依水園 画面の左右などに礎石が見えます ]

[ 📷 依水園にある礎石 ]

[ 📷 南大門参道脇の旅館前庭にある礎石 ]

🔍 GoogleMapStreetView (依水園 東方の東大寺南大門、若草山、春日連山を借景としている回遊式庭園)

🍁

滋賀県の紫香楽宮は聖武天皇が短期間 (742年-745年) 宮都 [離宮] としたところで、

かつて宮跡と考えられていた丘の上の遺跡は、調査の結果

当初聖武天皇がこの紫香楽の地に大仏を建立し、総国分寺にしようとした甲賀寺 (後に近江国分寺に転用されたとする説有り) の跡とされ、

宮跡は北2キロの、山に囲まれた広大な空間にある (宮町遺跡) とみなされるようになりました (平城京の中心部と比べると40パーセントほどの広さだそうですが)。

こちらの甲賀寺 (近江国分寺) の礎石は伽藍配置としては、ある程度分かる形に保存されていますが、山城国分寺ほどには大きいものが無かったと記憶します。

私は秋に行った時、丘を登る参道に紅葉の木々が枝をかざす、ゆったりとした雰囲気が東大寺に似てるなと感じました。

入江泰吉氏が「古色大和路」などの写真集に残した

まだ舗装などの整備がされる前の1970年代頃の

東大寺大仏殿裏の、紅葉の木々の間に白い霧がかかる情景にも見られる

野趣に富んだ自然美とスケールの大きさが

同じ聖武天皇の史跡であるからか共通し、

遥かに遠い紫香楽に残っていることが興味を引きます。

🔍 GoogleMapStreetView (紫香楽宮跡宮町遺跡中心部)

🔍 京都府木津川市観光ガイド「恭仁京」

🔍 滋賀県観光情報 「紫香楽宮跡」

🔍 依水園 公式ページ

🔍 ウィキペディア 「国分寺」 全国の国分寺・国分尼寺リストなど

📖 本ブログ内関連記事

📖 ブログ内記事 (22年)

(2018年1月1日,6月8日,10月23日,10月31日,2019年2月16日撮影。5日, 21年1月 [「国分寺跡が広い草地→国分寺の塔院跡が広い草地」, 直径→平面の最大幅], 4月22年1月23年1月更新)