本の紹介:『伝わるデザインの基本』があれば「伝わる企画書」が作れる

※1467文字の記事です / 約3分半で読めます。

企画書作成の勉強のために『伝わるデザインの基本』を読んだのですが、、、これ1冊で「伝わる企画書」が作れます。名著。

実際に読みながら企画書を修正してたのですが、before/afterで明らかに見やすくなりました。

フォントから色使いまで、まさにデザインの基本を網羅的に学べます。その中でも、即効性があるなと思った「レイアウトの5つの法則」をお伝えします。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

そもそもレイアウトの目的とは?

そもそも、なぜレイアウトが重要なのでしょうか?なんのためにするのでしょう?

本書では、「レイアウトの目的は情報の構造の明確化」と書かれています。どういうことでしょう?

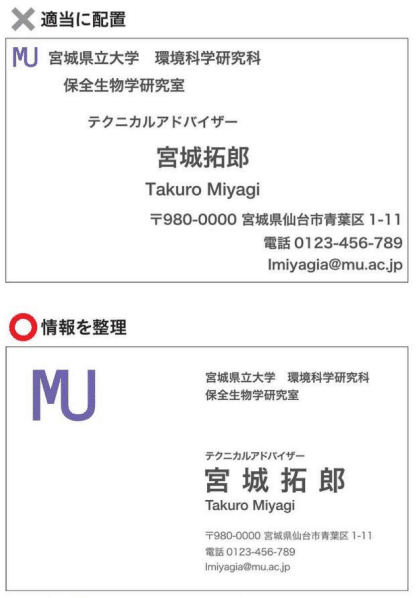

名刺で考えてみましょう。

✖の例は、それぞれの文字情報がバラバラで、何が何に紐づいているのかが一目で分かりません。結果、見にくくなっている。一方、〇の例は各情報がグルーピングされているので、すごく見やすいです。

こういう風に、レイアウトは情報を整理することで「伝わりやすく」しています。伝わる資料を作るには、レイアウト知識は必須。しかもやってみるとすぐに効果がでるので、楽しいです。

では5つの法則をご紹介。

1.余白をとる

余白、めちゃくちゃ大事です。余白が無い資料はマ・ジ・で読みにくい。こんな感じです。

上下左右に、本文の文字1文字分くらいを空けるのが良いらしいです。メモメモ。

2.揃えて配置する

これだけで美しさが5倍増し。視線の移動が楽なんです。左に行ったり右に行ったりしなくてよくなります。

パワポに「配置」機能があることを知って衝撃を受けました。配置機能を使うと、すごーく簡単に文字や写真などを揃えられます。今までちまちまやってた時間よ・・・

Windowsなら、揃えたいオブジェクトを複数選択した状態で、[配置] → [配置]、で揃えられます。

輪郭がはっきりしない図は、背景を付けてやると美しくなります。

3.グループ化する

グループ化された資料は、情報を塊で認識できるようになるので、情報処理にリズムが出来ます。結果、読みやすくなります。

グループ化されていない情報は区切りが分からないので、読むリズムがつかみにくいし、一目見たときも、どこを読めばいいかが分かりにくいです。

グループ化をするだけであら不思議、すっきりします。

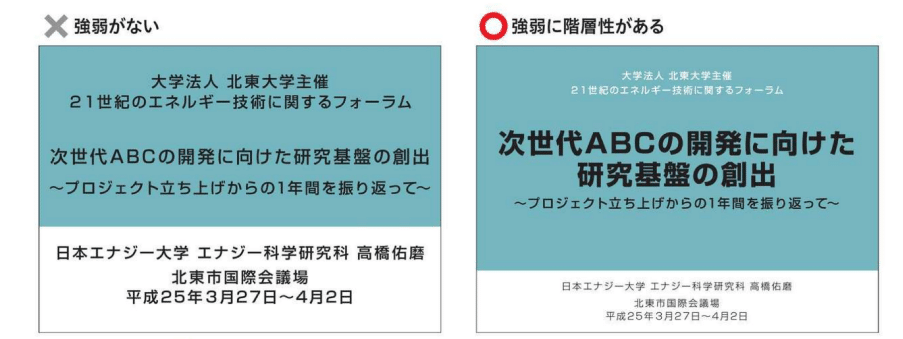

4.強弱をつける

強弱をつけるだけで、どこが重要かが分かる情報になります。パッと見るだけで全体の構造が把握でき、読みやすくなります。

強弱の付け方は、1)サイズ、2)太さ、3)色、4)背景、の4つです。

5.繰り返す

資料を通して、一貫したレイアウトを保つことが重要です。

レイアウトのルールが1枚1枚ちがうと、読む人は1枚1枚あたらしいルールを読み取らなければならなくなります。かなりの労力を使うので、結果、内容が頭に入らなくなる。

レイアウトのルールは、資料を通して一貫させることが大切です。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

余白をとる。揃える。グループ化する。強弱をつける。繰り返す。

この5つを守るだけで、資料の見やすさは格段に上がると思います。僕も実際に自分の資料を見返してこれらのルールを基に修正しただけで、同じ情報がかかれているはずなのに、まったく違う資料になりました。

5つの法則は本書の内容のほんの一部で、他にも色々な役に立つ情報が載っているので、うまく資料が作れないと悩んでいる人は必携の1冊です。

僕は間違いなく、今後の資料作りのお供になる本だと思ってます。

おわり。