SFCらんま1/2町内激闘篇 開発の思い出

シュビビンマン3の開発で自分の仕事が終わり、フリーランスとして仕事をしていくことにしてからの話です。

シュビビンマン3開発中の思い出話は上記noteにまとめております。

最初のフリーランス仕事

ちょうど8月の誕生日を迎えて19歳になったばかりの頃だったのですが、シュビ3noteでも書いてたようにゲームだけじゃなく出版仕事(イラストや漫画)も続けたかったというのもあり、以降はフリーランスとして仕事をしていく方針に決めました。

依頼がくれば受けるし、仕事が欲しければイラストのアルバイトをはじめた頃みたいに自分から売り込みに行くイメージ。

そんなこんなでシュビ3が終わる頃にメサイヤで土田俊郎さんに声をかけられ、開発に中途参加したのが「らんま1/2町内激闘篇」でした。

らんま1/2

らんま1/2は高橋留美子先生原作の漫画作品で、週刊少年サンデーで連載されておりアニメも毎週好評放送中。(メサイヤがゲーム制作権契約してたのはアニメ版だったと思います)

実は私がはじめてファンレターを出した漫画家は高橋留美子先生で、中学生の頃にはじめて漫画原稿を完成させて持ち込みをしたのがサンデー編集部。(これはまた別エピソードとしてまとめたいですね)

そんなところにフリーランスとしてゲーム仕事を続けることにしてから最初に声がかかった仕事が「らんま1/2」 だったのはブワーっと色々湧き上がってくるものがありました。

なんかこう…これまでとこれからやることが繋がったあの感じ、今思い出して流れを書きながらもブワーっと来ます。

すでに開発は進みゲームスタイルは決まっていました。原作漫画&アニメのらんまが格闘モノなのでその原作の世界観を手軽に遊べるように対戦アクションゲームとして作られてる趣があり(古くはイーアルカンフーやアーバンチャンピオン、後述のウルトラマン等々)、開発当初はスト2をそれほど強く意識してなかったんじゃないかなと感じます。

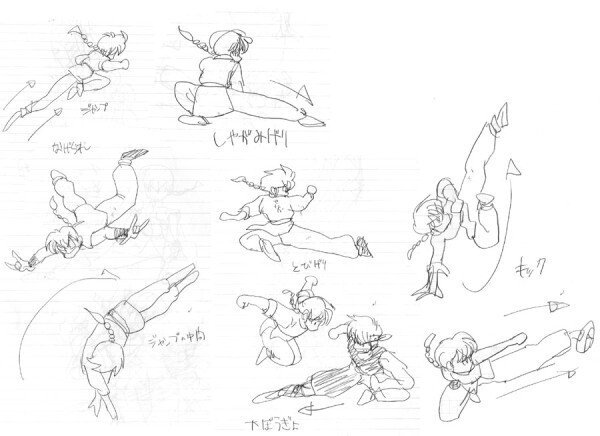

操作はあの頃のスタンダードなアクションゲームぽく十字キーで左右移動としゃがみ、ジャンプやガードをボタン操作にして必殺技もボタン一発の簡単操作で出るように作られていました。

古い話なので私の思い込みもあるかもしれませんが、もし最初からスト2を強く意識してたら操作はもっとスト2寄りで企画してたんじゃないでしょうか。

ウルトラマン

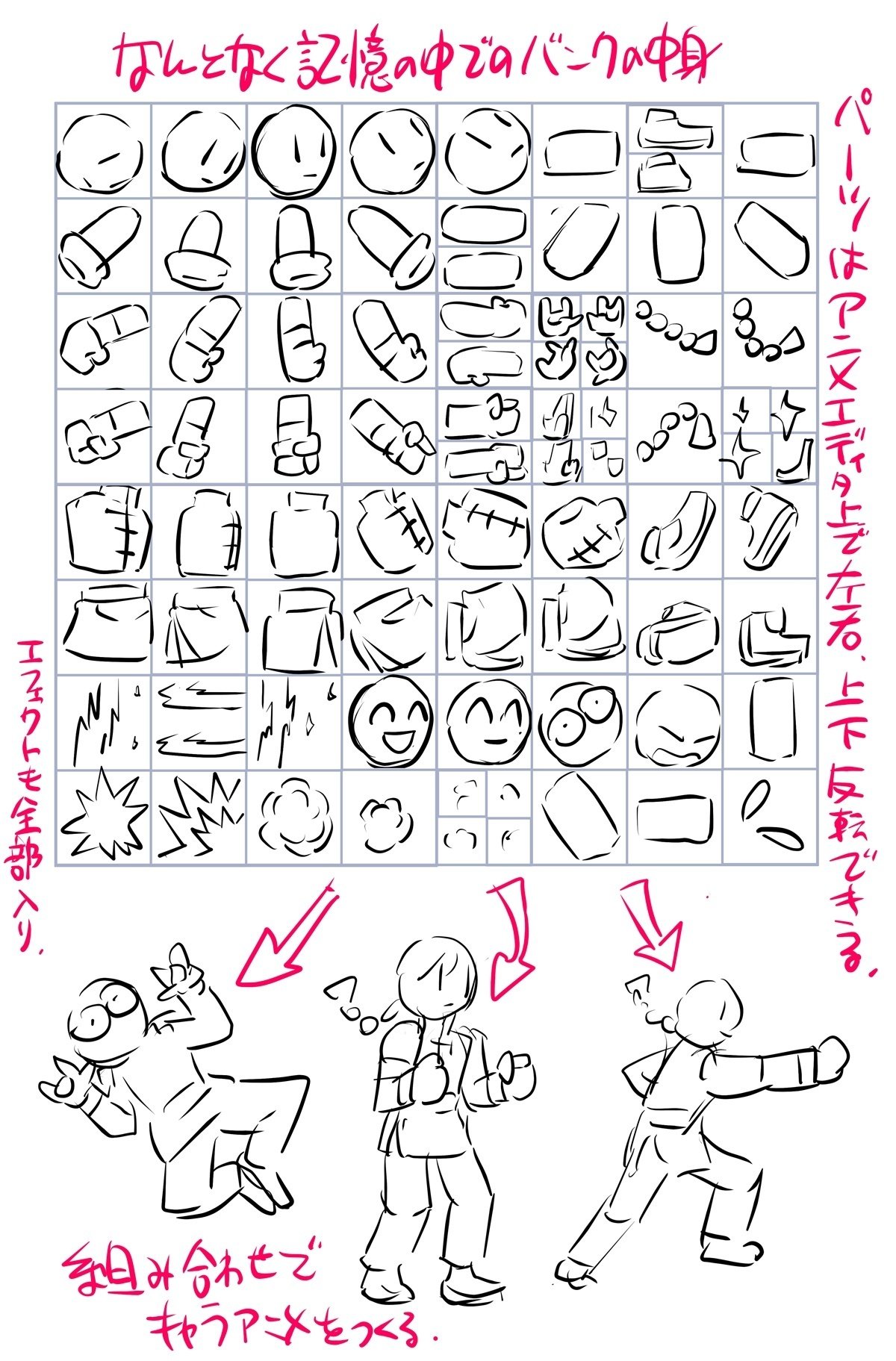

らんま町内に関しては、1対1のゲームスタイルで当時ACやSFCで発売されていたウルトラマンにキャラデータ構成が近く、身体の各パーツをそれぞれ角度を作ってエディタ上で組み合わせてアクションポーズを作っていました。

↑参考 当時アーケードゲーム、SFCで発売されていたウルトラマンプレイ動画

注意深く見ると角度を持ったバラパーツの組み合わせでキャラのポーズが構成されてるのがわかると思います。

絵が硬い

ざっくりとした説明になりますがSFCは一度に表示できるキャラ領域が非常に狭く、記憶だと1画面に同時に表示できるキャラは128ドット×128ドットを1バンクとして、計2バンクしか持てません。

切り分けて表示できるのは8×8、16×16、32×32、64×64(ドット)単位で、これらの組み合わせで大きいキャラを作ることができます。

(随分昔のことなので思い違いがあるかも…間違ってたらご指摘ください、修正します。)

スーパーマリオが1ポーズH32×W16ドット、ロックマンは1ポーズ24×24ドット

そして画面内で使われる絵の枚数ぶんだけバンク内が埋まっていきます。

マリオのようなサイズ感のアクションゲームならともかく、ポーズをベタ絵で大量に用意してアニメさせるアクションゲームを作るのにSFCは向いてないと説明を受けました。

それを理解していながらも、実際に作業に入ると覚悟してた以上にキャラ領域が窮屈だった事を思い出します。

↑参考 らんま1/2町内激闘編プレイ動画

画面に同時表示できるバンク数が2つまでという制限だったのでそれぞれ1キャラ1バンク以内の身体バラパーツ&技のエフェクトも全て納めていたのですが、非常に領域が狭く厳しい。

バンク一枚、画面切り替え後のバンク内の追加転送なし

これを2枚つかってゲーム画面上で2体のキャラが戦います。

派手な動きや表情、エフェクトを作ろうとすればする程、バンク内管理をしながら(使用頻度の低い角度のパーツを削ってどこを残すべきか等々)ドツボにハマっていき、ドット絵を描くのと同時に人形パズルを組み立てて動かしているような感覚もありました。

町内激闘篇の自分のゲームドットの描き方ですが、動きラフをまず紙に描きプランを決めてエディタ上でバラバラ身体パーツのドット絵を組み合わせて動きをまとめてアニメさせていました。動きラフを描きながら考えていた伸びやかなドット絵にならないもどかしさといったら。

今見ても傑怪老さんのドットキャラ(玄馬、久能、小太刀、校長、良牙)は非常にいい感じで味もあり、比べると自分のドットキャラ達は硬いなあって思います。

最初に作った乱馬(男)は非常に硬く、あとから作ったらんま(女)とシャンプーは動きも絵もちょっと柔らかい感じにはなってるかとは思うのですが…作業終盤でなんとか勘を掴んできたような、手ごたえを掴んだような気がします。

最終的に町内激闘編では乱馬(男)、らんま(女)、シャンプー、コロン、八宝斎 、エンディング用ちびキャラたちのドットを担当しました。

覚えているのは八宝斎のドット絵を一日で完成させて提出したことなのですが、それを実装してデバックしてって考えたら開発が終わったのは1992年年始くらいだったかもしれません。

エンディングのちびドットはキャラ毎にちょっとした遊びや芝居をさせることができたので(乱馬とあかねの掛け合いとか、最後の良牙とか)今でも気に入っています。

そして町内激闘篇は1992年3月に発売されました。

喜びと悔しさ

らんまのゲーム開発に関わることができた&アクションゲームのドットキャラを描けた、という喜びと開発時の「ラフを描いてた時にイメージしていた絵にできなかった」という悔しさが後に開発することになる爆烈乱闘篇に繋がります。

そんな19歳の冬。

「爆烈乱闘篇の思い出」につづきます。

メサイヤ時代の話