【世田谷区】世田谷代官屋敷 世田谷区立郷土資料館

世田谷区のこちら近辺に用事があったので、立ち寄ってみることにしました。

訪問前は

「世田谷って代官屋敷をみものにするくらいしか見るものないんだ」

と思っていましたが、郷土資料館を覗いて、世田谷の脈々と続く人間の歴史に驚愕することになります。

世田谷は彦根藩の井伊家が所領。なるほどだから豪徳寺が井伊家の菩提寺で、招き猫伝説も井伊家の藩主がでてくるんだ。

その猫繋がりで、彦根城のマスコットはひこにゃんという猫。

豪徳寺は訪問していました。

代官屋敷は豪徳寺の南に位置します。

大場家は1633年から代官として勤めたようです。

となると明治までの235年間??世襲で代官を200年以上もやっていると一族の性質も代官っぽくなったりするのでしょうか。

蛇足ですが私の家系(農民)をしらべていて、高祖父の代の人物が、ある先生に師事するのですが、その先生が師事した先生の病院は今でも地元にあるんですよね。180年以上医業をやっていることになる。ちょっと怖くなりました。

代官屋敷の前の通りは ボロ市通り といわれており 12月と1月にはのべ4日間でボロ市が開催されるようで、一日で20万人の人があつまるそうです。

始まりは1578年の北条氏政が世田谷新宿に楽市を開き、毎月1と6の日に開かれていたので六斎市と名前がかわり、江戸時代の徳川政権になってから年の暮れに開催となり、明治になって正月15日になって、現在の12月15,16日 1月15,16日開催となったようです。

東京都指定民俗文化財。これまた恐れ入りました。むしろもっと取り上げられてもいい。

というか、私が知らないことが多いようです。

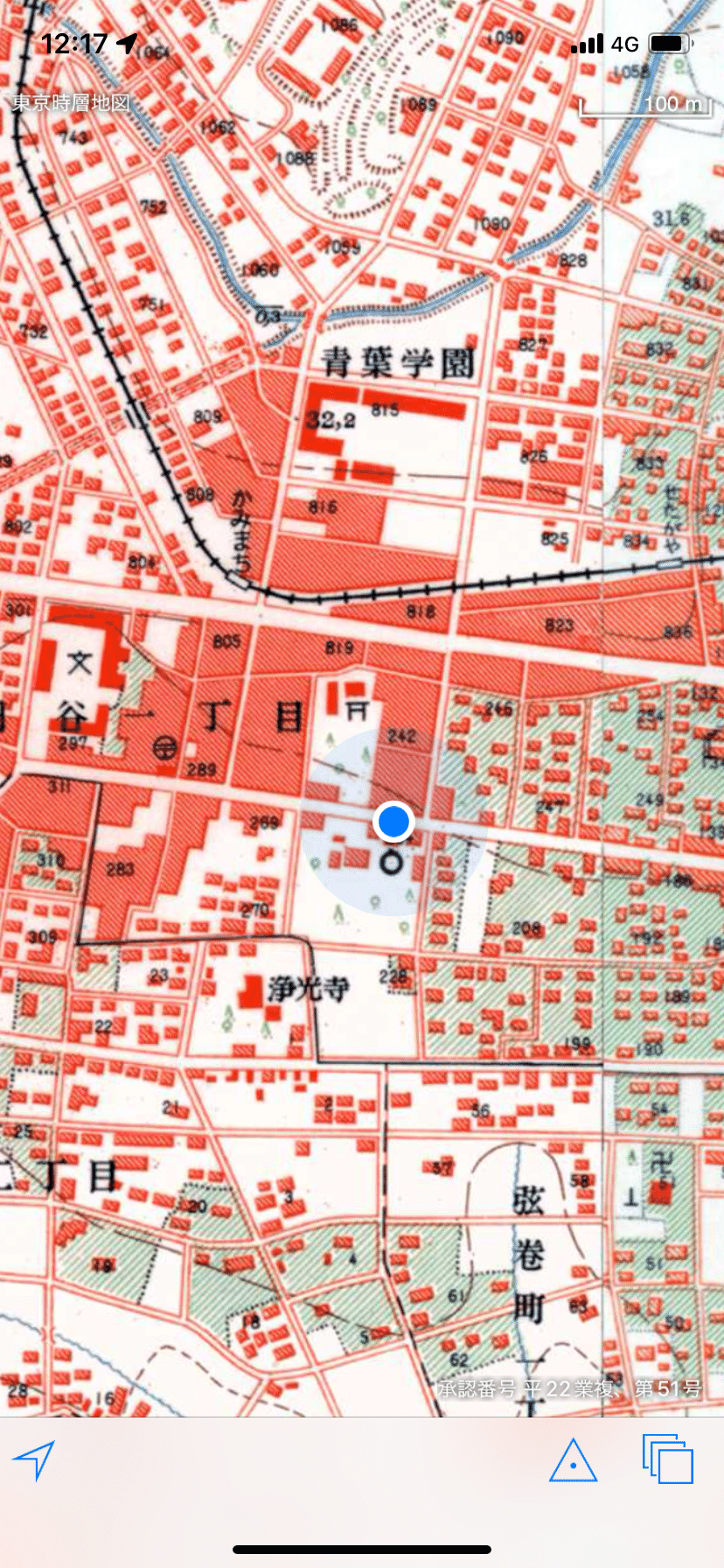

現代の地図

現地までのアクセスは世田谷線の上町下車 世田谷線は軌道列車なので懐かしさを感じますね。いわゆるちんちん電車というか。

周辺は一面の住宅街という感じです。

明治9~19年1876~1886年

ボロ市通りにそって住宅がありますね。この時代の世田谷で甲州街道以外の人口密集具合はなかなかです。

世田谷の中心の一つだったといってもいいのではないでしょうか。

明治39~42年 1906年~1909年

明治後期の現在地の南の大きな建物が代官屋敷の母屋なのかな。

関東大震災直前 大正5~10年 1916年~1921年

大正時代、関東大震災前ですが明治後期と変わらない建物分布のように見えます。栄えていますね。一般的な世田谷の関東大震災後の人口爆発のイメージとはちょっと違ってもともと割合栄えていたところなのだなと地図からは見えます。

古くからボロ市が開催されていたことが影響しているのでしょうね。

昭和初期戦前 昭和3~10年1928年~1935年

世田谷線は大正14年 1925年開通

現在地の北側に突如として神社ができます。

こちらは上町天祖神社

上町天祖神社

祭神天照大御神相殿倉稲田魂尊である。明治10年6月当時の神職であった大場寿美丸が東京府に提出した明細書の控によると、「上町天祖神社、無格社、祭神天照大御神、相殿倉稲田魂尊、鎮座原由勧請年月日不詳、墳内七百九十二坪、但し官有地、本殿一坪五合」と書かれ末尾に境内見取図と世話人世田谷村78番地石田米次郎、右村副戸長松本鋭太郎の連署印がある。「新編武蔵風土記稿」によると、「稲荷社除地一反五畝歩、字上町ニアリ、今太神官権殿ナリ、此宮ハ昔横根ニアリシガ、イツノ頃ニカ、ココニ相殿トセシナリ、其年歴ハ詳ナラズ、以上ノ小祠何モ別当スル者モナク、当村円光院仙蔵院ノ進退スル所ナリ」と記載されている。今度中宮として保存された本殿の沓石に刻まれた記録に「此の祠は昔伊勢森にあった。その始めは不詳、今嘉永己酉(1849)夏予小吏郷民に命じて新しく祠を字上町に造らしめた」云々とある。今より120年前に現在の地に移されたことがわかる。明治41年には全国にわたり政府の合祀奨励があって、当神社も明治42年6月、世田谷八幡宮に合祀され、土地は個人名儀に書き変えられたが、其後上町の人々が神霊を奉祀することを要望したため、昭和6年に本殿を建て、年々祭典を執行して終戦を迎え、昭和29年設立登記し、社殿ならびに社務所を建設して現在の荘麗な神社となった。祭典は9月14日。(せたがや社寺と史跡より)

1849年に現在の地にうつされて、1909年に世田谷八幡に合祀されて、1931年に住民の要望で本殿を建てたとのことです。

1878年の神職が大場さんということは、大場家が神職になっていたのですね。

それにしても住民の要望で神社がふたたび戻されるケースがあるんですね。

長く続いているボロ市と合わせて、住民の力を感じさせる場所です。

○ さらに北には青葉実践女学校 現在は青葉幼稚園となっている私立の学校です。大正3年に軍人の剣持鋭とゼネコンの井上貞次郎が設立した裁縫学校がスタート。なかなかの異色の学校だとおもいます。

タレントの千秋さんが卒業生のようです。

高度成長前夜 昭和30~35年 1950~1955年

戦後です。このあたりは戦災焼失地域ではないですが、住居はさらに増えたように思われます。

バブル期 昭和59年~平成2年 1984年~1990年

○ 代官屋敷跡と郷土資料館ができたのは1964年の東京オリンピックの年。

○ そしていままで見落としていましたが、西の桜小学校は明治12年 1879年からある歴史ある小学校です。たしかに明治後期の地図にもある。

○ 世田谷城址公園は昭和15年1940年に開園。 吉良家の居城ですが、小田原の北条家が豊臣秀吉に滅ぼされた際1590年に廃城になりました。江戸以前の歴史が世田谷に残っているんですね。

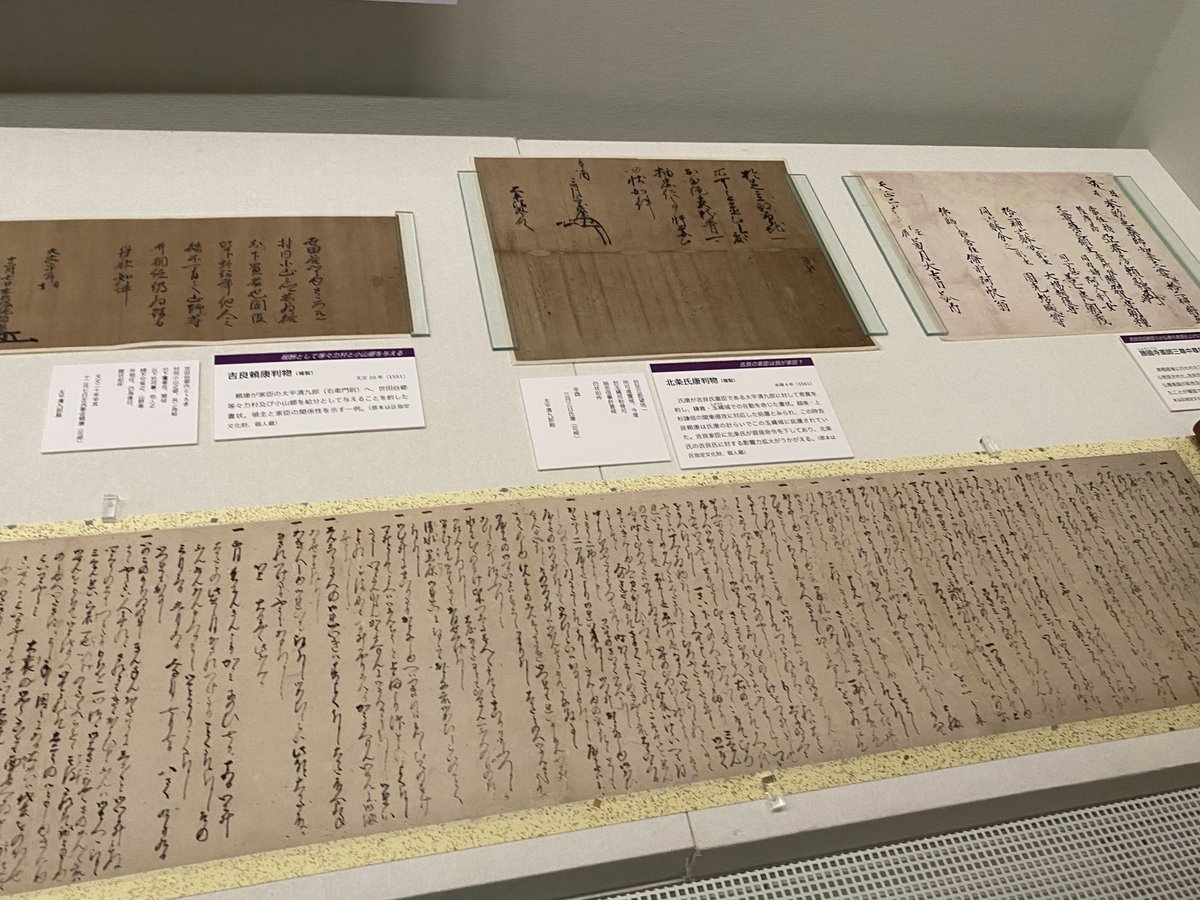

ここからは、世田谷郷土資料館の写真をとったので多少お付き合いください。

三軒茶屋の三軒のうちの一軒は瀬戸物屋さんとして残っていました。

圧巻の郷土資料館でした。見終わったあとグッと疲れが…これで無料は信じられません。

世田谷は広くて交通の便が悪くて住宅が多くて人がたくさん住んでるよね・・・というイメージでしたが、縄文時代草創期から人の暮らしが営まれており、

そしてボロ市通りや一度無くなった神社を元に戻すなどの住民パワーを感じる場所でもありました。

学んで知る事によって親近感がわきました。いやはやすごい。