【江東区】新大橋

ある日にちょっとだけでも釣りをしようと、新宿線の森下駅でおりて隅田川沿いをちょっとだけ釣り歩き。川沿いを歩くだけでも楽しいんですよね。このあたりに住んでいる人はうらやましいなぁ。地震と水害が心配だけれどそこはトレードオフかもしれません。

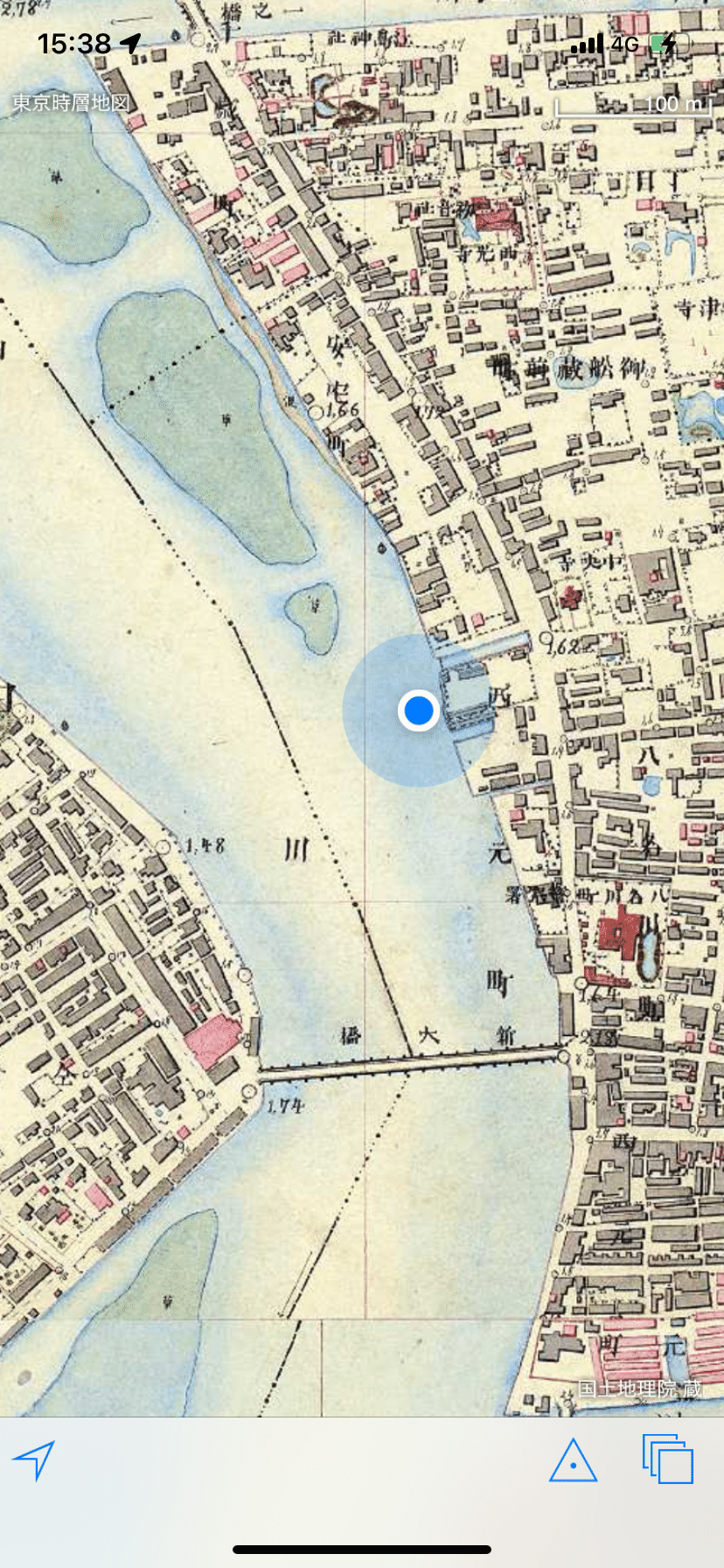

さて、新大橋のたもとに御船蔵跡の石碑があったので、ここはなんだろうとおもってアプリの大江戸今昔巡りと東京時層地図をひらいてみました。現在の地図をやり忘れたのが失敗。

明治9~19年 1876~1886年

付近には安宅町という地名が残ります。すでに新大橋があります。

最初の新大橋は元禄時代の1693年 隅田川で千住大橋、両国橋に続いて3番目の橋と歴史があります。

で、この橋は実は有名でした・・・・

だれもが一度は見たことがあるこの画、

「大はしあたけの夕立」

題名がよくわかりませんでしたが

「新大橋の安宅町の夕立」ってことなのね!

となると絵はどちらがわから見ているのか、

雨のふるなか安宅町からみているのか、船蔵のある安宅町をみているのか。

おそらく安宅町をみているのだろうとおもって、再度、地図アプリ大江戸今昔巡りをみたところ、今の中洲公園から新大橋をみていた図のようで、ビンゴと自己満足にひたりました。

ちなみに東側には松尾芭蕉が居宅を構えていて句を詠んでいるようです。

だからちかくに松尾芭蕉記念館があるのか!(今回はおとずれていません)

明治39~42年 1906年~1909年

新大橋は明治18年 1885年 に西洋式の木橋に架け替え。

安宅渡が見えます。この時代の渡って川底を棒でつつきながら進むという方法なんじゃないかなと思っていますが、隅田川って下げ潮の時激流になるので、船の操舵は難しいんじゃないかなと思います

この当時は東京湾みおさらい工事もそれほど進展していないので川底も今より浅いかもしれないので、わりと簡単だったのかな

関東大震災直前 大正5~10年 1916年~1921年

明治42年 1912年 鉄橋に架け替え

いまは愛知の明治村に保存されているこの時の新大橋は

関東大震災からのがれて、荷物をもって押しかけた市民たちに警官が荷物を川にすてさせ、火災旋風を防いだのだとか。

あれ、この話どこかできいたことがある。

むかし、浜町を調べたときにそういう逸話を紹介したことがありました。

この橋のことだったんだ。4年前だったのですっかり忘れてました。

点が繋がる面白さ。

隅田川にかかる橋の大半は火災によって焼け落ちたものが多く、永代橋や吾妻橋では多くの死者を出したが、この地図の下方にある新大橋は鉄筋でできていた事もあるが、焼け落ちる事なく多くの人の命を救い、震災後も長い間使われ続けた。

新大橋の西詰には高さが5メートルある大きな避難記念碑が立っている。

罹災時、新大橋に1万人あまりいた群衆は両側より火に挟まれ、地獄絵図と化しているなか、深川区西平野警察の橋本巡査長が先頭にたち、火が燃えうつるのを防ぐために、サーベルをふりかざして人々が持ち込んだ家財道具を全て捨てさせ、そのかいあって橋にいた人達は火災を免れた。

家財道具は必要なものだから持ち歩いているのに、それを川に投げ捨てろというのは相当な批判があっただろうが、結果的には大英断だった。

4年以上前の記事は題名で釣ろうとして、かえってわかりにくくなっているし、この当時は図書館で古い本から引用していたりして、手間がかかっていたのですが、引用元の本の題名は書いておくべきでしたね。

ネット検索してみたところ「深川区西平野警察の橋本巡査長」と書いているのは僕しかいないので妄想とおもわれちゃう・・・ちゃんと出典があったんですよ💦

昭和初期戦前 昭和3~10年 1928年~1935年

新大橋の東に避難記念碑が建ちます 昭和8年

いわれには違う人々のお名前が

当時久松警察署の新大橋西詰派出所に勤務する羽鳥源作、三村光、今給惣克巳、植木機禅、伊藤盛雄、浅見武雄ら各警察官は一致協力して多数の避難者を誘導し、さらに携行してきた荷物を橋詰で適切にさばいて人災の防止と避難路の確保のために活躍されたという。一身を顧りみず沈着勇敢に行動されたその功績は、永く後世に称えられるべきものである。

そしてこの避難記念碑をたてたのは水天宮。 額は有馬頼寧さん。

有馬さんは江戸時代の大名時に水天宮を祀っていた大名の子孫。

で、競馬の有馬記念の名前の由来となった人。

高度成長前夜 昭和30~35年 1950~1955年

戦後の新大橋は沈下が激しく、通行車両の重量が4トンに制限されていたのだとか。

バブル期 昭和59年~平成2年 1984年~1990年

昭和52年 1977年 現在の橋に架け替え。

芭蕉記念館もできています。1981年設立。

建物としてはけっこう古いですね。

俳句は今もテレビなどで流行っていて、うちの父親もやっています。

僕は毎回添削されるのが負担に思ったので、ちょっとやって止めました。

たとえばこのブログも添削が入ったらやめると思います(笑)

上手い事いかないなでもそれが面白いなと思ってやるのは柔術と釣りと筋トレで充分です(笑)

新大橋はその名前とシンプルな形状から、新興の橋だとばかり思っていましたが、元は浮世絵になるほどの名所の橋で、関東大震災でも多くの人が助かった橋でもあり、姿形を変えても、江戸東京の重要な場所なんだなと思いました。

それでは、ここからは

地図の一番下にぎりぎり見切れている隅田川と小名木川の合流地点の橋である萬年橋と地図からは遠く離れてしまいましたが、深川神明宮の写真もとってきたので、そちらをご覧ください。

深川神明宮にもいってきました。

良い街でしたね。