【杉並区】高円寺駅近辺

南口方面にあるメンズファッション界の神のお店と北口方面にある昆虫界の神のお店をのぞきに高円寺に行ってまいりました。

メンズファッション界の神のお店は、店外からみた店主に「うわーインスタで見てる人だ」と神々しさにたじろいで入れず。

昆虫界の神のお店は2年ぶりです。見に行って売り物の昆虫をみるだけです。

高円寺にいって南へ北へと移動するとかなりの距離をあるかないといけないので、次回は自転車でいこうかな。

いずれも趣味の世界。

趣味の世界って経験的に頑張って課金すればするほど疲弊していくんですよね。それはなぜか。

到達点があるとおもって課金していってもたどり着かない、そして疲れてしまうんですね。(飽きてしまう)

これまたもったいないことで、そんな奥深い世界があるのですから、飽きないように知恵を絞って楽しめればと思います。

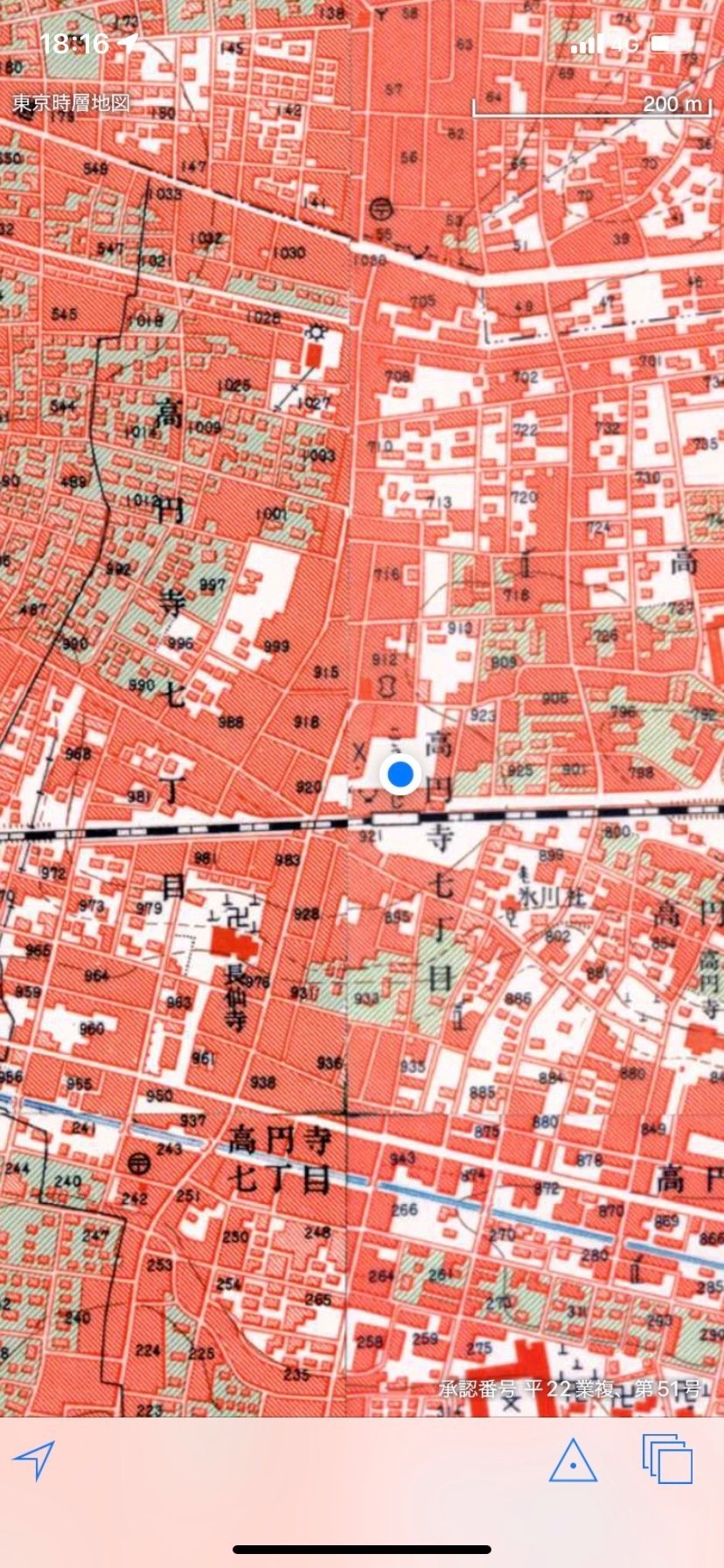

現在の地図

高円寺の名前の由来は南東に高円寺というお寺があるからです。

この高円寺は1555年に中野成願寺の三世建室宗により開山。

中野成願寺は以前行ったことがありました。鍋島家の墓もあり、お守りも売っていました。ちょうど1年前で暑かったです。

高円寺は徳川3代将軍の家光が、鷹狩りの際にこの地を訪れて非常に気に入ったということから世に知られるようになった。

ということでした。

徳川家光(1604~1651年)

古地図めぐりをする際に、逸話が非常に多いのが徳川家光です。

今までのブログで思い出してみると

・新宿の淀橋 橋の名前が縁起がわるいので変えろと言い淀橋になった。

・千駄ケ谷 鳩の森神社にあった松(鈴懸松) 家光のお気に入りの鷹が止まったことから名づけられた。

・愛宕神社 家光の一声で神社の階段を馬で登った家来がいた。

・小石川後楽園 屏風岩の前に座ってくつろいだ。

・目黒の茶屋 茶屋の主人をお気に入りだった。(落語の目黒のサンマの元ネタ)

・芝東照宮 銀杏の木は家光が植樹した。

結構ありますね。不自然なまでに家光の名前がでます。

将軍様が鷹狩りしすぎじゃないのかと。

家光は20歳で将軍になりますが、父秀忠が実権をもち、秀忠死後1632年に実質的な権力をもちました。その後参勤交代、鎖国などを決めています。実質的な在任期間は約20年。

20~28歳までは将軍とはいえ、父が生きて実権を握っていたので自由に動けたのかもしれません。

それに合わせて将軍家の正室が産んだ唯一の将軍ということで、徳川将軍といえば家光というイメージを江戸の人達がもっており、なにか良い由縁を考えた場合に

「よし、家光公の由来ということにしよう」

そんな経緯で決まって、それが現代にも語り継がれている可能性もあるとおもいます。

明治初期

東側から高円寺、氷川社、長仙寺

江戸時代は高円寺が氷川神社を管理していたようです。明治になってからの神仏分離でお別れ。

田んぼと畑、それが140年前の高円寺です。

南側は川が流れていて(桃園川)田んぼがありますね。

現在の杉並区のハザードマップでみると、この川沿いあたりは二階まで浸水する危険性があり、昭和~令和で実際に浸水した場所もあると書かれていました。

現在は一見すると川もなく、低地もないのですが川は暗渠になっているようです。暗渠から水があふれるのでしょうね。

そういえば、昔、マンションの6階に住んでいたときに大雨がふり、ベランダの排水溝が詰まり気味だったので、ベランダに水があふれ、すんでのところで6階なのに床上浸水しそうになりました。

そういう感じなのでしょう。(ちがうか)

明治後期

地図が違う地図をくっつけてあるので見難いですが、ここに鉄道が通ります。

1889年 明治22年 甲武鉄道の新宿~立川間が開業

線路が通ったとはいえ、駅はないので家は増えている感じではないです。

大正時代

大正時代の地図ですがこちらも違う地図を張り合わせた形になっています。

東は街があまりないですが、西側は住宅で一杯のようにも見えます。

駅は1922年 大正11年に開業。

関東大震災後には郊外に人口が流れ出すきっかけになる出来事なのですが、そうすると、

西側は関東大震災以降の地図なのかなとも見えます。

昭和初期戦前

大正時代、関東大震災前と比べて、家の増え方がものすごいです。

関東大震災前→昭和初期戦前となると10年ちょっとでこの家の増えっぷりは眩暈がしてきそうです。

この地図だけみると勢いづいている戦前の近代日本が見えてきます。この勢いをみると戦後急激に復興したというのもこの下地があったからではないかとも思えます。

気北にある「早稲田通り」意外にも歴史深く、江戸時代の地図にもあります。

その南に空いた空間があるのですが、これってもしかして住宅が増えてきたことによる「火除け地」なのかもとおもったり。

この仮想「火除け地」は地図を拡大してみると、

陸軍用地

だったことがわかりました。中野北口の広場はこの時代は改描されていますが、大正時代は

電信連隊

そこから阿佐ヶ谷の日本大学第二中学校まで続いている陸軍用地でした。

中野北口広場といえば陸軍中野学校、旧陸軍の諜報機関です。

中野から阿佐ヶ谷の日本大学まで陸軍用地が続いていたということは、なんらかの意図があったのでしょう。

日本大学の学祖は、現在の東京大神宮の場所に明治維新後居を構えていた山田顕義。

長州藩士であり陸軍中将、初代司法大臣を歴任しています。陸軍と日大、繋がりますね。なかなか興味深いです。

戦後、高度成長期前夜 1955年頃

この辺りは空襲がひどく、高円寺も焼けて古文書等も消失。長仙寺も焼失したようです。心なしか空き地も多いような気がします。

高円寺南の桃園川といって暗渠化されていないようです。

バブル期

この住宅の数に圧倒されますね。明治初期のなにもないところからのこの住宅密集地というのは想像もつきません。

きっかけとなったのは大正時代の甲武鉄道と関東大震災、交通インフラと人口流入が高円寺を発展させたということが見えてきました。

今回は高円寺近辺を南へ北へ歩いたついでに東京時層地図をみてみました。

今回の地図でわかった高円寺、氷川神社、長仙寺、桃園川跡、陸軍用地跡などはまた折をみて記事に追加したいとおもいます。