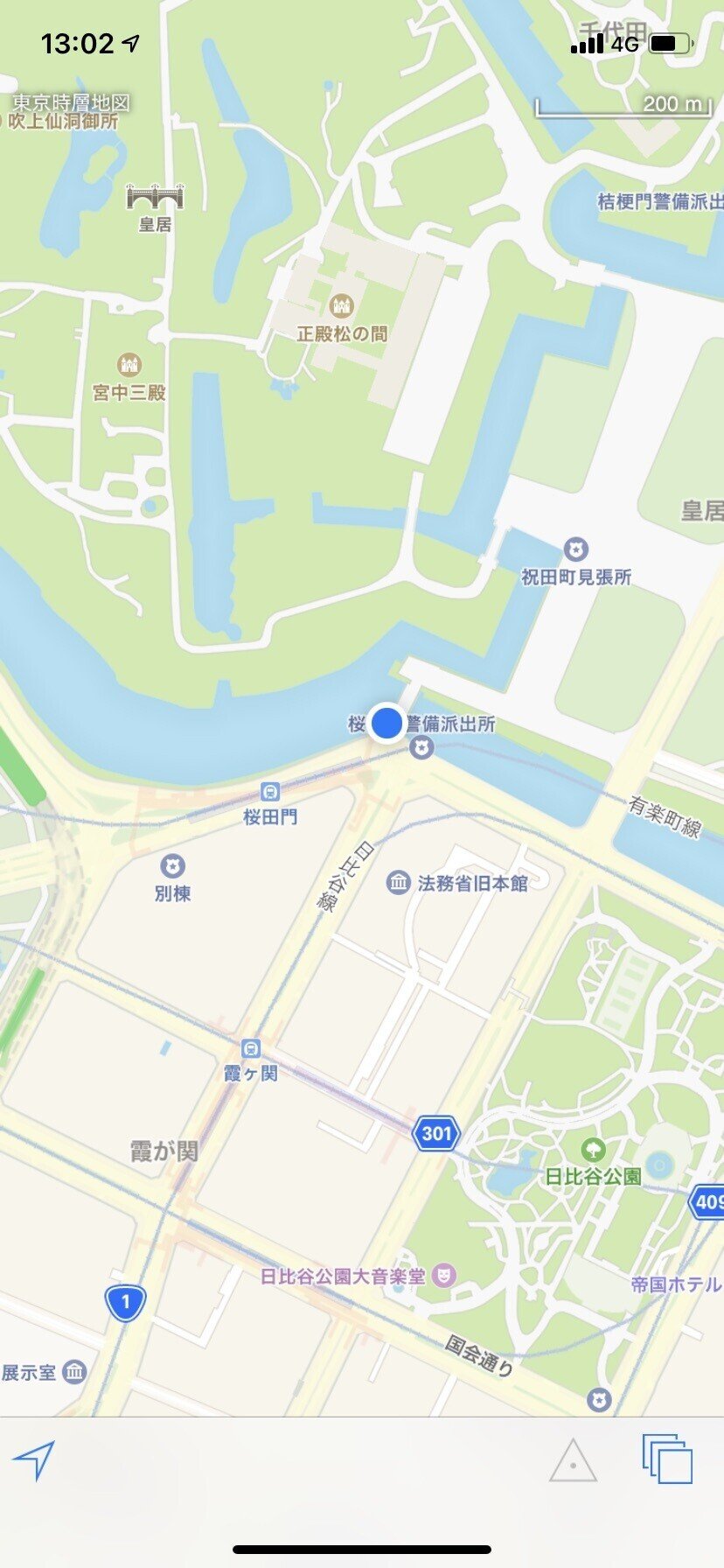

【千代田区】幕府崩壊の第一歩、桜田事変。桜田門とその周辺。

桜田門です。桜田門といえば1860年桜田門外の変。幕府の大老、井伊直弼がこの辺りで水戸藩士に暗殺されました。

桜田門といえば有名なのが桜田門外の変

安政7年 1860年に桜田門外において水戸藩士らが幕府の大老、井伊直弼の彦根藩の隊列を襲撃、井伊直弼を暗殺。

襲撃した水戸藩側は逃げて潜伏していた人以外は全員死罪、直弼を守り切れなかった彦根藩側も重傷者のぞいて全員死罪という武士社会らしい厳しい沙汰。

サムライになりたいですか?うーん・・・大正時代設定の鬼滅の刃の名台詞で「生殺与奪の権を他人に握らせるな」っていうセリフありますけど、これは今の時代だから言えることで、この時期は生きるも死ぬも他人次第ですね。

昭和12年の菊池寛の維新戦争物語によると、桜田門外の引き金となるような種は、1600年代後半に水戸藩主の水戸光圀が「大日本史」を著し、「忠臣楠子之墓」を建て「尊王尽忠」の思想を鼓吹したときにすでにその種はまかれていたといいます。

水戸藩は将軍家の後宮の大奥に対して厳しい態度をとり、御三家でありながら幕末の頃にはほとんど敵味方のような間柄になっていて、幕府の大老となっていた徳川の譜代筆頭の井伊直弼は、1858年、尊王攘夷を唱える水戸藩主の徳川斉昭らの水戸派を含めた大勢を処罰。「安政の大獄」

これが幕府の都合と直弼の感情によっておこなわれた罰の為の罰だったために非常に反感をかったといいます。

そして引き起こされた「桜田門外の変」

これによって御三家水戸藩と譜代筆頭の井伊家は幕府に反目し、幕府の権威は失墜、1867年に大政奉還がおこわなれ、井伊直弼暗殺後わずか7年で徳川幕府は崩壊したのでした。ここは日本歴史の転換点ですね。

明治時代初期

皇居のお堀は東京駅側はかなり埋め立てられていますが、この場所は地形的にはそれほど変わっていません。いまとの違いは祝田橋があるくらいです。「いわいだ橋」というんですね。ずっと「しゅくだ橋」とよんでいました。

明治後期

地図の真ん中左端に「参謀本部」の文字がみえます。

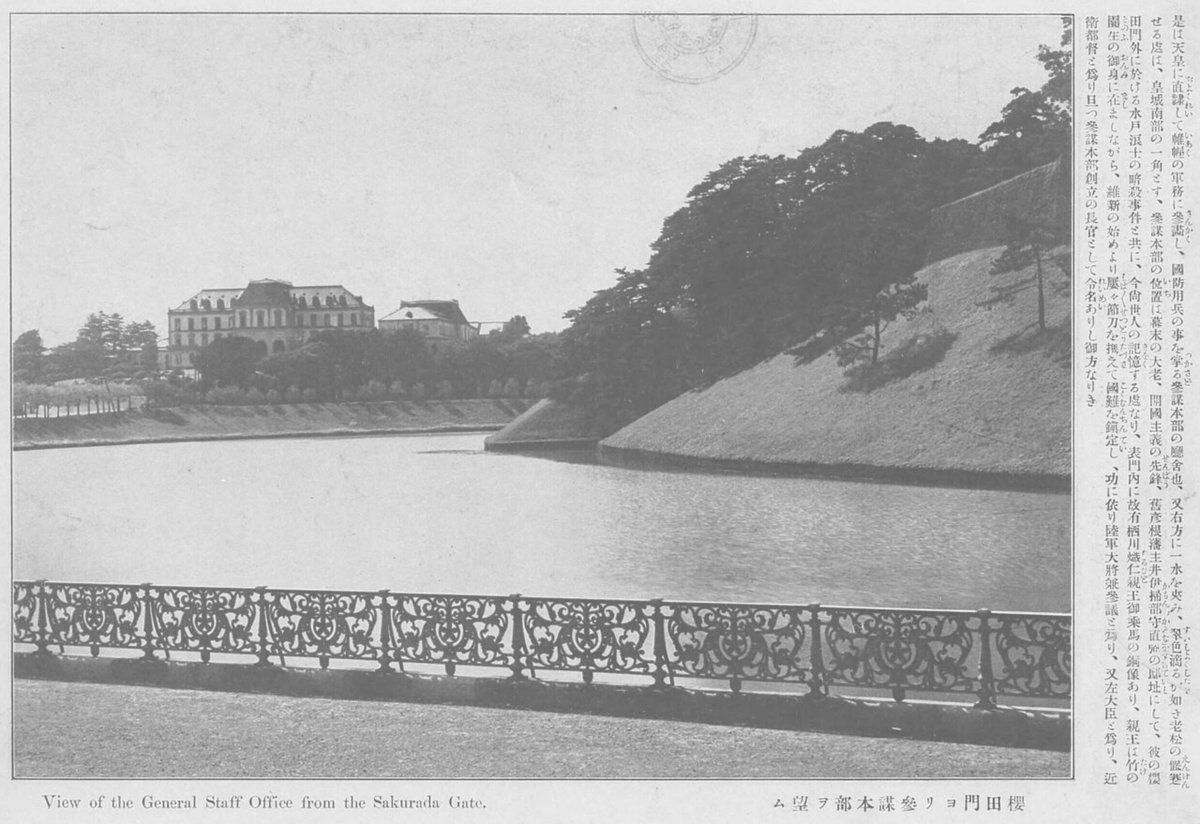

小川一真出版部, 1911年より

桜田門より参謀本部を望む

110年後の風景

参謀本部のあったところには今は時計台がありますので、画像の角度バッチリですね。ちなみに参謀本部一帯は江戸時代は井伊家の上屋敷でした。

明治後期の地図の真ん中より下にあるのが海軍省

「桜田門外の通りにある壮麗広大なる洋館なり 本省の前に建設せる銅像は仁礼中将なり」

仁礼 景範(にれ かげのり)鹿児島出身の海軍のえらいさんです。この時期の軍人は歴史に消えましたね。

桜田門から入って真っ直ぐに進むと、車がビュンビュン通る大きな道路にでます。国道301号線。

その場に行ってみましょう。

昭和10年頃の地図。この時期から凱旋道路という表記がされています。

日比谷公園にむかって撮影。石垣が断ち切られて道路が作られているのがわかりますね。この道路が作られたのが明治後期です。

Wikipediaには明治後期に日露戦争の勝利を祝って凱旋道路と名付けられたとありましたが、地図でみると凱旋道路という表記になるのは昭和に入ってから。

日比谷公園の東側の日比谷通りで、日清戦争勝利記念を杉の葉に覆われた木造の凱旋門を作ってお祝いしたようです。凱旋道路という名称は高度成長期あたりまで使われています。現在は片側4車線、合わせて8車線の大きな道路です。

ジャパンアーカイブス

日本の歴史の転換点である桜田門 四谷門も半蔵門も桜田門も似ているという記事をあげましたが、そもそも門はそういう形だったのかもしれません。大手門など他の門も似ていました・・

江戸時代って遥か彼方の昔の事だと思っていたのですが、主に語られる江戸時代は末期で1860年代であり、明治初期とかぶっているんですよね。元号だと時のつながりが分断されてかんじますが・・・

江戸時代 1603年~1867年

明治 1868年~1912年 西暦に33を足す

大正 1912~1926年 西暦から11を引く

昭和 1926年~1989年 西暦から25を引く

平成 1989年~2019年 西暦に12を足す

令和 2019年~ 西暦から18(れいわ)を引く

もはや平成ですら西暦何年かはぱっとでてきません…元号や西暦から足したり引いたりすればいいんですけど、慣れが必要ですね。