【中央区】佃島、石川島

娘は夏休みで北海道の義母宅に帰省中。短期単身赴任中となったので動けるこの時期を見計らって行動です。行きたいところは色々ありますが、今週は天気が荒れ気味なので微妙なところ…。

8月6日土曜日の夕方、仕事終わりの時間が出来たので佃島に行ってまいりました。

佃島の住吉神社の御祭り期間中ということで、出店もでて賑わっていました。

佃島については一度取り上げたことがありました。佃島「江戸っ子発祥の地」説と書きましたが、そのことを意気揚々と知人に話したところ

「その説は疑わしいと思っている」

と素っ気ない答え。

ネットをみると専門家の間では明和期(1764~72)文化文政期(1804~31)あたりに江戸っ子は発祥した説が主流なようです。

「短気、けんかっ早い、宵越しの銭は持たない、見栄っ張り」

というのは漁民のイメージとピッタリですが、あくまでも中沢新一さんの「こうだったら面白いんじゃないかな幻想」ということになるのでしょうか。

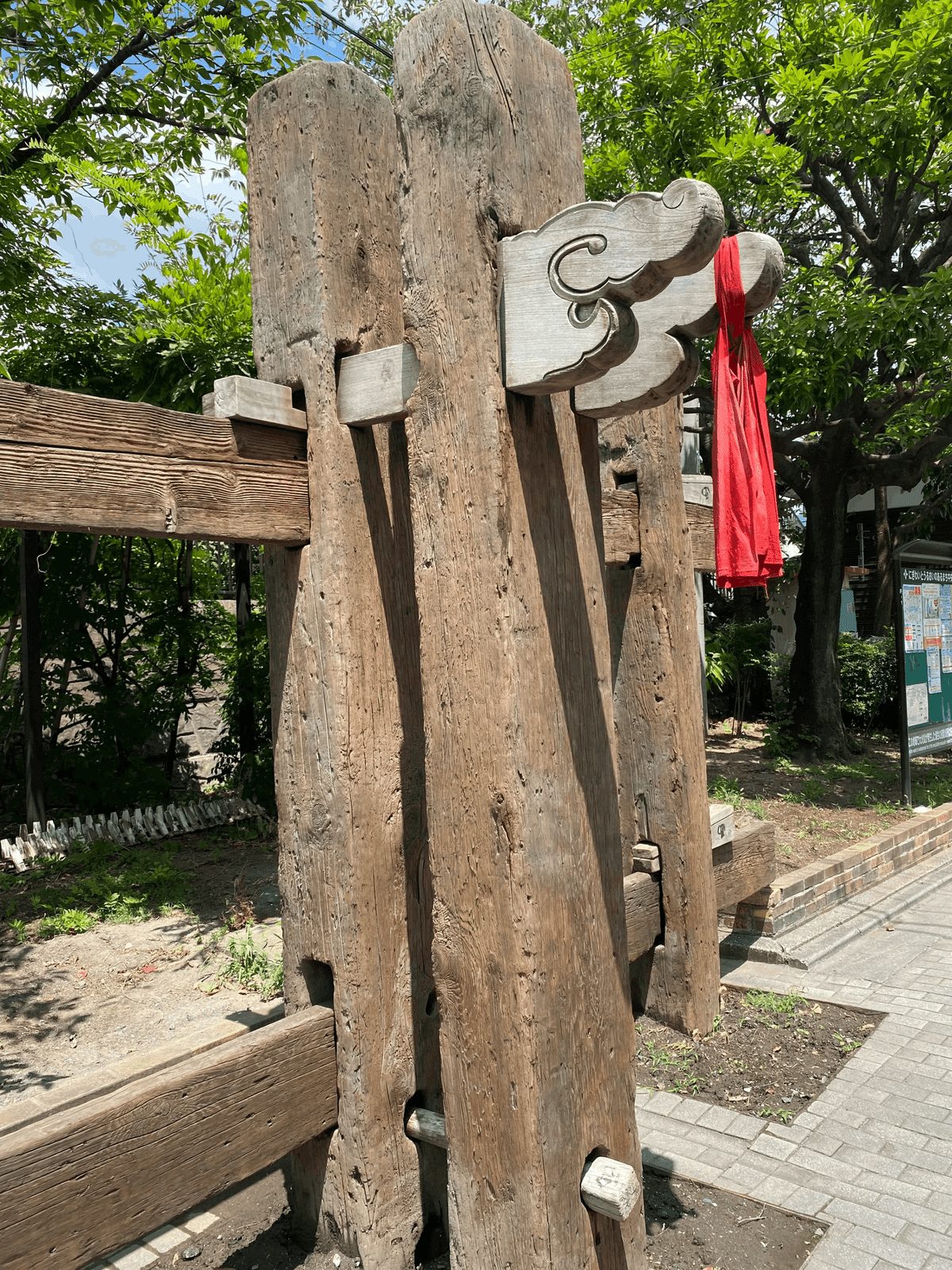

佃島には川の中看板があり、「江戸以来の柱が埋まっているので掘り出さないでください」という注意書きがあります。

なんのことかわからずに調べてもいませんでしたが、今回わかりました。

のぼりを立てるときの柱が埋まっているのです。泥の中に埋めておけば酸素がないので腐敗しないという仕組み。すごい知恵です。

大幟柱と呼ばれているこの何組かの柱は祭りの時期に数年に一度掘り起こされます

広重の絵にもあるように江戸時代から繋がっている佃島の御祭り。

やっぱり下町の御祭りは雰囲気あるなぁ

今回はこちら佃島と石川島をつなぐ住吉小橋から東京時層地図をみてみたいと思います。

江戸時代

1855年頃の地図を見てみましょう。アプリ大江戸今昔巡り。

人足寄場と聞いてなにを連想しますか?

私は土木関係の労働者が集まっている場所だとずっと思っていました。

しかし地図をみると、この離れ小島からどうやって労働にいくのだろうと思ったのと同時に、見張やら見張り部屋やら、女部屋やら。

あー ここは罪人を集めていた場所かと、おもったらそれもまたちょっと違う。

こちらに詳しく載っていました。

刑罰をおえた無宿を更生させる目的で1790年に老中の松平定信がつくった施設。創設当時の管理に当たったのは長谷川平蔵 鬼平犯科帳のモデル。

当時、戸籍を除外された無宿は江戸にあふれて社会問題化していたようで無宿を収容し、労働して賃金を積み立て、釈放の際に今後の為の支度金として渡すというシステム。

賃金がある程度たまったり身元引受人がいればいつでもでていけたそうです。

30年後、1820年には追放刑の罪人も受け入れるようになり、その場合は足掛け5年は出れない。ここから刑罰的な要素がでてきたのだとか。

地図の頃もそういう刑務所的な意味合いをもった場所だったのでしょう。

1817年収容人数 132人

1844年収容人数 600人

水野忠邦の天保の改革(1841~3年)以降、ここに送られる人は激増したようです。

人足寄せ場について詳しい資料がありました。

1956年丸山 忠綱

file:///C:/Users/kan3g/Downloads/shigaku_8_maruyama%20(1).pdf

では

明治初期

の地図へ・・・

北側には石川島造船所、その他は石川島監獄署 南には砲台が。周辺は泥と表記があるので埋め立てていったのもあるでしょうけれど、そもそもそんなに深い場所ではなかったのかなと思われます。イメージでいうとフランスのモンサンミッシェルみたいな

石川島造船所が出来たのはなんと幕末

水戸藩の徳川斉昭が建設

なるほど、江戸時代の地図の御用地となっていたところに作ったわけか。

明治以降に兵部省→海軍→民間へ。

平野富二が海軍省から石川島修船場の跡地を借用し、石川島平野造船所を設立。造船所は多くのお金が必要となるので、銀行かそこでらお金をかりるそこで知り合ったのが後に会長となる渋沢栄一。世の中みんな繋がってますね。

この資料によると、明治36年時点の取締役会長は渋沢栄一さん。

ありとあらゆるところに顔を出す渋沢栄一。どんなスーパーメンタルなんだ。僕なんてちょっと立て込んだだけでも血圧上がっちゃうのに。

年とともにひどくなっている気がする…

明治末期

石川島監獄署がなくなりました。巣鴨監獄に移転。

おもしろいのが江戸時代の人足寄せ場時代にお稲荷様がつくられていたのが、監獄の移転とともに移転し、現在は寄せ場稲荷として府中刑務所内にあるのだとか。

周りも一気に埋め立てです。

大正時代 関東大震災前

石川島は全面的に石川島造船所となったようです。

この時期に石川島飛行機製作所も設立しているようです。

昭和初期戦前

造船所で、軍艦も作っていたことから、地図は改描されている感じですね。

石川島自動車製作所を設立し、これが後のいすゞ自動車になる。

なんだか規模感が大きくなってきました。

船作って、飛行機作って、自動車作ってって大企業じゃないか。(知らなかった)

戦後高度成長期前夜 1955年頃

この後、石川島重工業は播磨重工と合併して石川島播磨重工となります。

この名前ならさすがの僕も聞いたことある(笑)

石川島は大きな工場だったんですね。

この地図をみると、今の高層マンションが立ち並ぶ石川島は地主はIHI(石川島播磨重工)ではないでしょうか。

バブル期

佃公園、佃小学校、佃中学校が出来上がっています。

石川島には石川島重工時代を思い起こさせるオブジェもありました。

船の奥が霊岸島というようです。江戸港発祥の地だとか。

そのあたりの場所で記念の自撮り

石川島を結ぶ中央大橋 1994年1月に開通 けっこう最近なんですね。

橋の真ん中にはオブジェがあります。フランスのジャック・シラク大統領から贈られたもので、オシップ・ザッキン作「メッセンジャー」47歳の時の作品。希少木材をもとめて海外に船を派遣するフランスの守護神を表したものだそうです。どういった意図なのか像は川の上流に向かって背を向けています。背を向けているのが本来の姿なのか。船首像をイメージしているのか。

石川島には高層ビルが建ちます。人足寄せ場時代、造船所時代からはなかなか想像できませんね。

夜景も綺麗で素晴らしい場所です。