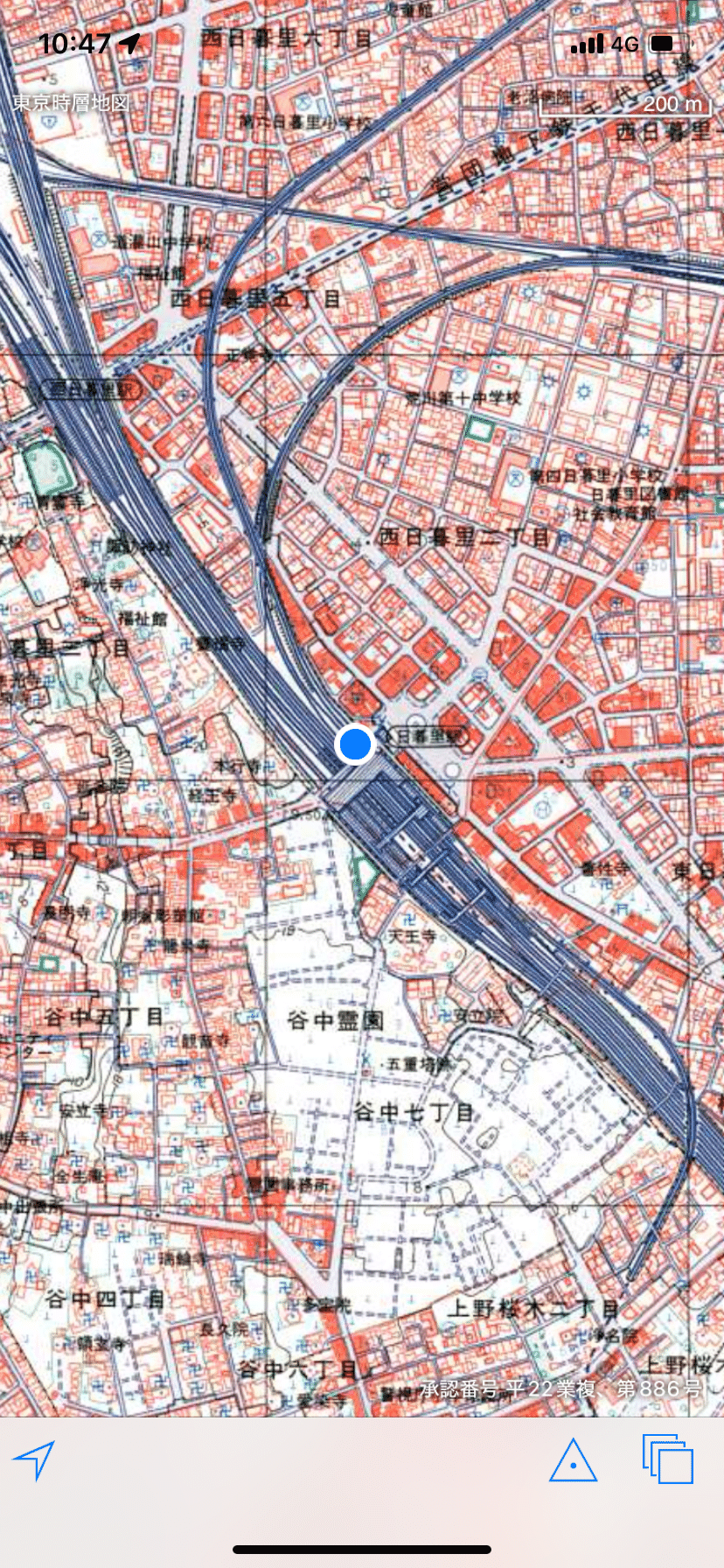

【荒川区、台東区】日暮里駅周辺

250回以上東京時層地図を使ってブログを作っていますが、荒川区のことを取り上げるのは初です。

ですが、訪れた場所は台東区の谷中霊園と谷中銀座です💦内容としては台東区にすべきだとおもいますが、荒川区のマガジンをつくってしまってそれを活用したくおもい💦

日暮里駅の歴史としては

明治38年 1905年に日本鉄道が日暮里~三河島間を開通。

ゆくゆくはゴリゴリの荒川区も行ってみたいと思います。

以前、町屋の葬儀場に行ったことがありましたが、なんとなくボツにしました。

年始に体調を崩してしまってようやく復調気配。

病院には行っていないのでコロナやインフル、はたまた普通の風邪なんだったかはわからないですが、まあちょっとひどかったので今年はインフルエンザの予防接種は積極的にうけようとおもいました。

この日は、谷中霊園にいく予定でした。

目的は、

○ うちの奥さんの父方のおばあちゃんの妹さんのお墓詣りと、その両親のお墓詣り。別な場所にあります。

○ 義伯母が70年前に朝倉彫塑館の隣に住んでいて、その写真があり、灯籠のようなものが写っていたのでいまでもあるのか確認。(係員の方に聞きましたがなにせ70年前の話なので・・・)

○ 私の母方の高祖父の遺影の裏に「春山水戸天狗党の一員という噂」と書かれていたことがあり、その春山というのは小山春山(幕末の尊王攘夷運動家)の事で、小山さんのお墓は谷中霊園にあるとのことなので墓参り。

という3つの墓参りと1つの現場検証(笑)

谷中霊園あたりは地盤が強く関東大震災でも被害が少なかったということは以前調べた時にわかりました。その時書いた記事を見返して地図の範囲がほとんど同じ💦なので別な角度から見てみたいと思います

日暮里駅では様々な電車が乗り合わせているので、電車好きキッズ達の聖地と化しています。

JR、京成、日暮里舎人ライナーが乗り入れています。

この日も比較的午前中だったのですが橋の上も人が多かったです。

お昼時になるとサイゼリヤの窓側は鉄道がみれるのですが、子供連れ客で一杯でした。人気スポットとなっています。

現代の地図

日暮里駅の西側はお寺とお墓が非常に多いです。

谷中霊園は都立霊園で徳川慶喜、渋沢栄一などが眠ります。

ちょうど、親類のお墓にいく道すがらに徳川慶喜の墓があると知ったのですが、案内板はあるものの到達することはできませんでした・・・なんだかキツネに化かされた気がしました。

高橋お伝のお墓もありました。

しかしよく見ると案内の板にはお墓ではなく碑と書かれています。

高橋お伝については市ヶ谷監獄で処刑されたということを調べた事がありました。

今回そもそも日暮里側にはサイゼリヤにしか行っていないので今回のお題は適切でなかったですね。

明治9~19年1876~1886年

明治初期は北東側は住宅はなく、田んぼだったようです。

線路が町を分断したというよりも、もともと住居と畑が別れていた場所のようにおもえます。

ここまでお寺が多いと、街道の要所地帯なのかと思い(出典はすっかりわすれましたが、江戸の街道の要所には寺院が多いです。もしものときの防衛ラインとするためだったといわれています。日光街道=寛永寺 東海道=高輪辺りのお寺の数々と増上寺 甲州街道=四谷の寺の数々 中山道=白山辺りのお寺の数々)

江戸時代の地図をみてみたところ、上野寛永寺とつながっている様子だったので、こちらも日光街道の防衛ラインとして想定もされていたのでしょう。

実際に1868年の上野戦争では彰義隊は浅草の東本願寺から移動し上野寛永寺を本拠地としていますので、もしもの時に戦うことを想定としていた場所であるということも想像できます。

明治39~42年 1906年~1909年

○ 東北本線と常磐線と隅田川貨物線も通っています。

谷中霊園 1874年 明治7年

東北本線 1891年 明治24年 全線開通

常磐線 1896年 明治29年

隅田川貨物線は南千住が終点で隅田川貨物停車場として1897年 明治30年にできたようです。

○ 北には吉田邸という邸宅もあります。しらべたところ吉田姓の華族がいます。

吉田良義 妻は岩倉具視3女

住居は明治初期には麹町、昭和では市ヶ谷とありましたが、その中間地点のお宅でしょうか。

この吉田家は過去に吉田兼好もいるとか(諸説あるみたいですが、まあ話のついでに)

吉田兼好の徒然草は僕は好きで一時期はその一節にどっぷりつかったことがあります。

もうちょっとうろ覚えになっているのですが

狂人の真似とて大路をはしらば狂人なり

悪人の真似とて人をころさば悪人なり

キ(めちゃ速い馬)をまなぶはキの類

舜(中国の伝説の王様)をまなぶは舜のともがらなり

いつわりても賢を学ばんを 賢というべし

というものでした。もう僕はこれだと思いましたね。

ふざけた事とかを真似でもやらなくなりました。

賢い人の真似をして勉強していたら賢くなれるんだと解釈しています。

関東大震災直前 大正5~10年 1916年~1921年

関東大震災直前でこの人口密度。

1923年の関東大震災では、上野駅が崩壊してしまったために日暮里駅が上野駅の代わりの役目を果たしたそうです。

昭和初期戦前 昭和3~10年1928年~1935年

○ 現在地の北にある製帽会社というのはなんだろう・・・・

1892年に渋沢栄一が出資した日本製帽なのかなとおもいます。あとを継いだ企業は東京帽子として現在も存在します。

サイトをみるとカッコいい帽子なので、次の帽子はここで買おうとおもいました。(地図の製帽会社とはなんの関係もないかもしれませんが)

○ 戦災焼失地域でみると、日暮里側は全焼です。谷中などの西側には火の手が回ってきていないんですよね。線路とお墓が火除け地となっていたのか。

高度成長前夜 昭和30~35年 1950~1955年

なぜ日暮里という名称かというと

江戸時代は新堀と呼ばれていたそうで

江戸時代中期になると風光明媚なことから、朝から晩まで一日中いても飽きない里、日暮里。ということになったようです。

浮世絵にも多く残されています。

諏訪神社境内の高台から、皿をぶん投げる遊びが流行っていたのだとか。

個人的には日暮里とは、日が暮れる里。ということでなんか暗いイメージがありましたが逆なんですね。

バブル期 昭和59年~平成2年 1984年~1990年

このあと朝倉彫塑館によって、谷中銀座によって買い食いをし、その足で上野の弁天池でボートにのりました。気が付けば日暮れ。あっというまに一日が過ぎてしまいましたね。さすがは日暮里。(場所は日暮里じゃないですが…)