【港区】三分坂と相楽総三と雷電為右衛門

赤坂というのはその名の通り坂が多い場所です。

自転車で走っているときに、この道を通ればあの道につながるかなと思って入ったら急坂の上にドン詰まりだったりして大変だったという記憶があります。

一時、隙間時間を狙ってウーバーイーツで配達していたのですが、この辺りは本当に大変。

電動自転車にかわってからは坂は怖い存在ではないですが、ウーバーイーツで配達もしなくなりました。

コチラは港区一の急坂といわれる三分坂。赤坂TBSの南東にあります。

なぜ三分坂というかというと、江戸時代は急坂の為に3分(百円程度)を払って手伝ってもらったからといういわれがあります。

現代の地図

お寺が多いですね。そしてこの地図からでも、ドン詰まり感がありますね。

「三分坂を登るのが嫌だから、お寺の道を通ってみよう」

と報土寺の横を通ってもどこにも出れない行き止まりになってしまうっていう。こういうあたりがいかにも古い土地らしいです。

江戸時代末期1860年頃

江戸時代はさらに寺が多いですね。大名と寺と武士の住居。

江戸時代の地図上の現在地の南に、酒井鐘之助という記載があります。

後を継いだのが弟の酒井錦之助。 その名前が資料にありました。

赤坂三分坂の酒井錦之助は明治元年、行政官附触頭(ふれがしら)という役職についていたようです。

話はすこしさかのぼりまして、1868年、幕末に偽官軍として処刑された赤報隊の相楽総三の生家がこの酒井家。(茨城取手という説もあり)

相楽総三の父、小島兵馬は茨城の郷士で大富豪であり、兵馬は東京に上京し金融業を営み成功し、総三は赤坂にあった小島の屋敷で産まれたとされています。

しかしですよ、1860年代の地図をみても、赤坂に小島という屋敷はありません。

1860年には確実にあったはずの小島屋敷は地図にはない。

相楽総三関係資料によると

総三は文武両道に秀で、就中兵学は最も得意とするところであり、22歳にして弟子100人以上、23歳の時に父に5千両をもらって家を出て仲間を集め、26歳の時に酒井氏が300石にて推挙する

と書かれています。

この5000両。

幕末の1両は現在の20万円換算とするとなんと、10億くらいなんですよね。

自分の子供に10億円。ただものじゃないですね。

小島兵馬は幕臣である酒井氏に仕えていたということになっていますけれど、一介の奉公人にこんなお金は出せない。いや酒井家にだってこんなお金は出せないでしょう。

何者でしょうか。

小島兵馬は茨城取手で財を築いて、東京赤坂にでてきて、住居は幕臣酒井氏に身を寄せる。その立場なのに10億円渡せるっていうのがいかにも不自然。

相楽総三は1839年生まれ。

10億円渡したときの総三23歳時には1862年。

そしてこの江戸末期の地図は1860年前後。地図に載っていてもいいはずです。

子供に10億円を渡せるような大富豪が地図に名前が載っていないっていうのは不自然じゃないですか??

小島兵馬は表に名前が出せない人物だったのではないでしょうか。

裏社会の人間とか。金融業っていってもいろいろありそうですもんね。

ウィキペディアには相楽総三死後数年経ったの小島兵馬の写真があります。どうでしょうか。

明治初期

江戸時代の地図とはだいぶ違います。こうやってみると、三分坂下の酒井家、いや実質小島屋敷はスゴイ大豪邸ですね。

大名屋敷に近いものがあります。

北には報土寺があります。

お寺の中には雷電爲右エ門の墓があります。

雷電は勝率9割、黒星10個、日本史上最強と言われる伝説的力士。

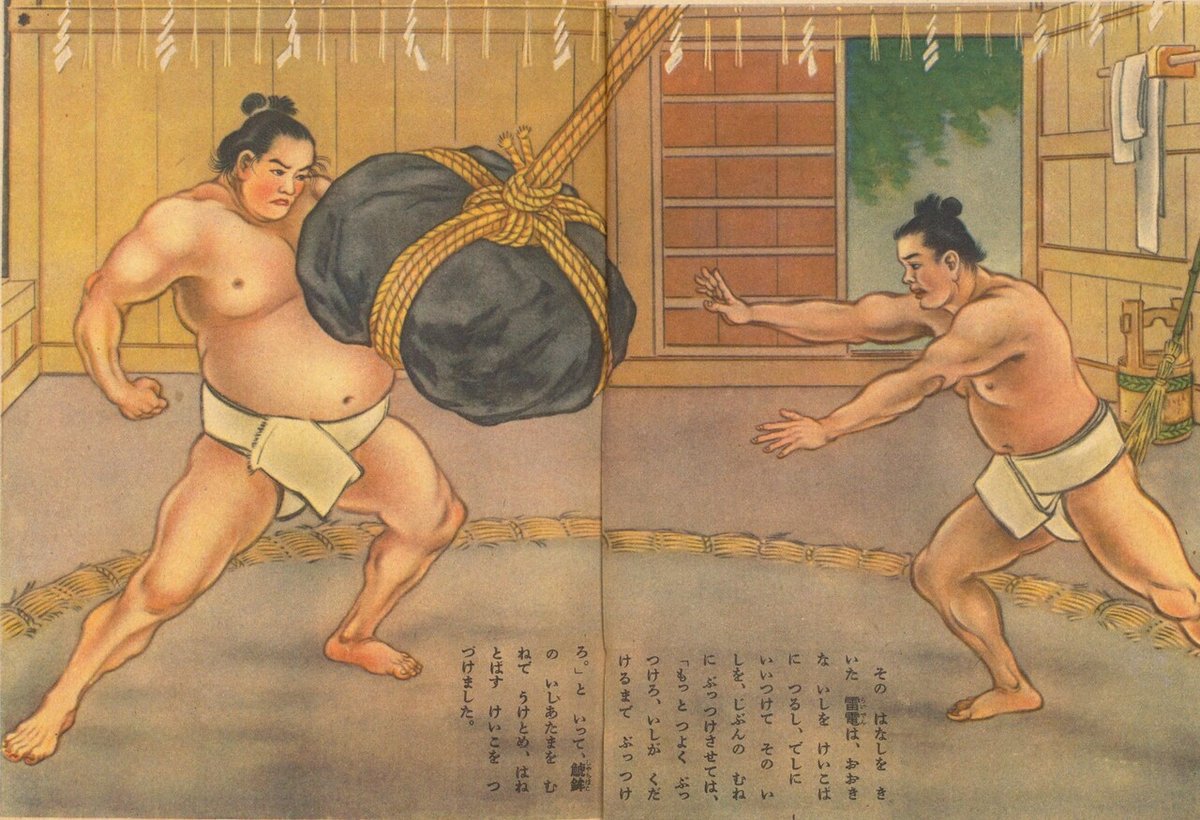

この絵本にはライバルが俵に石をつめて頭突きトレーニングしているときき、雷電は石をぶつけさせてトレーニングしていたとされます。ほんとうかな?(昭和26年)

報土寺には雷電の墓もあるので次回は訪問して撮影しようとおもいます。

雷電のもちあげた石もあるんだとか。

三分坂をしたからみた図。お寺の土塀は港区の文化財になっています。

三分坂を登って北をみるとTBSへの入口になります。

このあたりは明治~昭和までは近衛歩兵三連隊の門になっていました。

ちょっと角度は違いますが場所的には同じところだと思います。これもまた撮影しなおし。

法安寺、覚永寺はなくなり、道路を進むと専福寺があります。ここからみても赤坂の起伏にとんだ地形がわかりますね。

まだこのページは書きかけです。

次回には相楽総三の生家である酒井邸近辺、報土寺の中、近衛歩兵三連隊の営門の入り口あたりを撮影して、再度UPしようとおもいます。