【千代田区】日大法学部近辺

とある試験がありましたので、JR水道橋駅近くにある日大法学部の本館にいってまいりました。

本館のちかくにはこんな案内板が。

山田顕義先生?誰ですか偉い学者さんですか?となるところですが

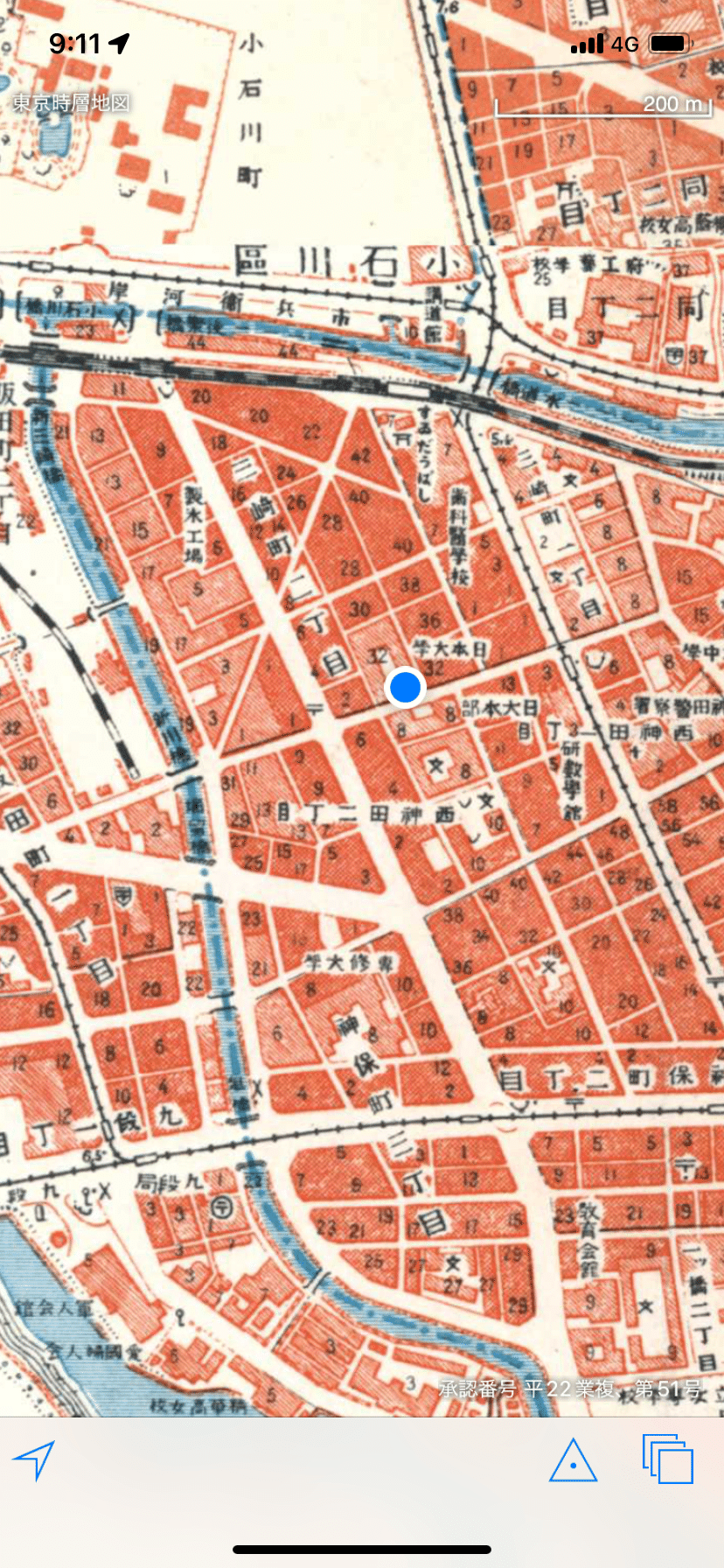

私は東京時層地図で地べたを這いずり回って回を重ねること180回。

存じております。

昨今、女子に大人気の恋愛開運神社、「東京大神宮」の土地に

明治維新後に居を構えていた長州藩士、山田顕義さんです。

東京大神宮は日比谷から山田邸跡に移転したもの。

最年少で松下村塾に入塾、戊辰戦争では戦上手として活躍。その後は法整備に力を尽くして、山田らが設立した皇典講究所は日大と国学院大の元となっているなど、明治維新の重要人物。

ここでこうしてお会いできると思っていなかったので、資格試験の為に訪れた日大法学部本館ですが、この僥倖、合格間違いなしと確信しました。

(僕は日々勘違いで生きているので、楽勝だと思っていた試験でしたが、自己採点するとギリギリで合格しているかどうかはわかりません汗 自信と実力には深い溝があります。)

現代の地図

都内の位置関係にはいまだに詳しくないのですが、地図をみると水道橋と九段下の間に挟まれた場所。

水道橋が外堀になるので外堀の内側は武家屋敷だったのでしょうか。比較的綺麗な区割りがされているように感じます。

アプリ大江戸今昔巡り 1855年頃

外堀の内側は予想通りの旗本のお宅が多いようです。思えば江戸城の北側、飯田橋近辺もそういう感じでした。

日大の前にあった講武所の案内板によるとこの地に

「1859年にこの地の越後長岡藩の武家屋敷などを講武所の用地に当て」とかいてありましたが、地図をみると伊予今治藩です。

神田川沿いに三崎稲荷というのがありますが、三崎=岬のことで日比谷入江に突き出た土地だったからだそうです。うーむ地形図みてもイメージできない。埋め立てたということなんでしょうね。だから関東大震災でもこの辺りとか神保町とかが一番揺れた場所となるわけか。

明治初期 明治9~19年

明治維新後に講武所はそのまま陸軍の練兵場となったようです。

講武所というと建物をイメージしていましたが、軍事訓練施設だったようです。一見すると鉄砲撃つ場所しかないじゃないかという感じですが、西には

砲兵水廠付属生徒舎

という建物がありました。江戸時代の地図と照らし合わせると讃岐高松藩の屋敷だったようです。

北側は砲兵工廠の工場

南側はわりと大きなお宅がみえますが、江戸時代は5千石からの有力旗本が住んでいた土地ですのでその名残かもしれません。

明治後期 明治39~42年

陸軍の練兵場だった期間は短く、1890年(明治23年)に三菱に払い下げられて市街地として開発。

1896年(明治29年)に日本法律学校(のちの日本大学)が移転。

三崎座、東京座、川上座という三崎三座という劇場ができます。

すでにこの時期には川上座は無くなってしまったようです。

三崎座は女優主体の劇場。

東京座は歌舞伎座。

これらを主導していたのは三菱というわけですか。

古地図から学ぶ三菱最強説。中で働いている人は大変でしょうけれど。

大正時代 関東大震災前

東京座は大正5年に閉座し、製氷会社となっています。

これが今の冷凍食品のニチレイロジグループ。さらにその親会社のニチレイの株主は三菱食品と社会の上のほうではみんな繋がっているという。当たり前か。

三崎座は神田劇場と名称変更。関東大震災で焼失。東京空襲で焼失し閉座。

演劇は本当に吹けば飛ぶような存在なんだなと感じますね。

三崎町近辺には歯科医学校、日大、専修大学などができます。

昭和初期戦前 昭和10年頃 1935年

現在の日大法学部図書館が日大本部だったようです。

三菱と日大の関係も深そうです。

関東大震災後に一気に整備された道路も印象的。

西神田二丁目から飯田町一丁目に通じた太い道路は一見意味不明にも見えますが、線路の引き込み線があるので、水道橋北の軍事工場とあわせて輸送の用途に使う目的があったのかなと。

戦後には飯田町貨物駅との表記があったので、たしかにここに道路があれば道路のショートカットになります。

戦後高度直前 1955年頃

戦後になって水道橋駅の北側に野球場や競輪場やスケート場などの行楽施設ができたことによって駅や町の様相も変わったのではないでしょうか。

バブル期 1990年頃

製氷工場がニチレイへ。

日大はこの後も周辺土地に新号館を立て続け、現在10号館まであります。

いずれも旧講武所跡、地主は三菱ということを考えると世の中上のほうではみんな繋がっているんだなぁと、本日二度目の同じ感想です。