【千代田区】鍛冶橋

弾正橋の続きとなります。通りすがりで東京時層地図を開いただけなので、散策はせずに。鍛冶橋跡を示す案内板などもあるようですが、それは次回に。

一見すると、呉服橋のような幅の広い交差点です。

現在の地図

東へ行くと弾正橋、北へ行くと東京駅、呉服橋の交差点です。

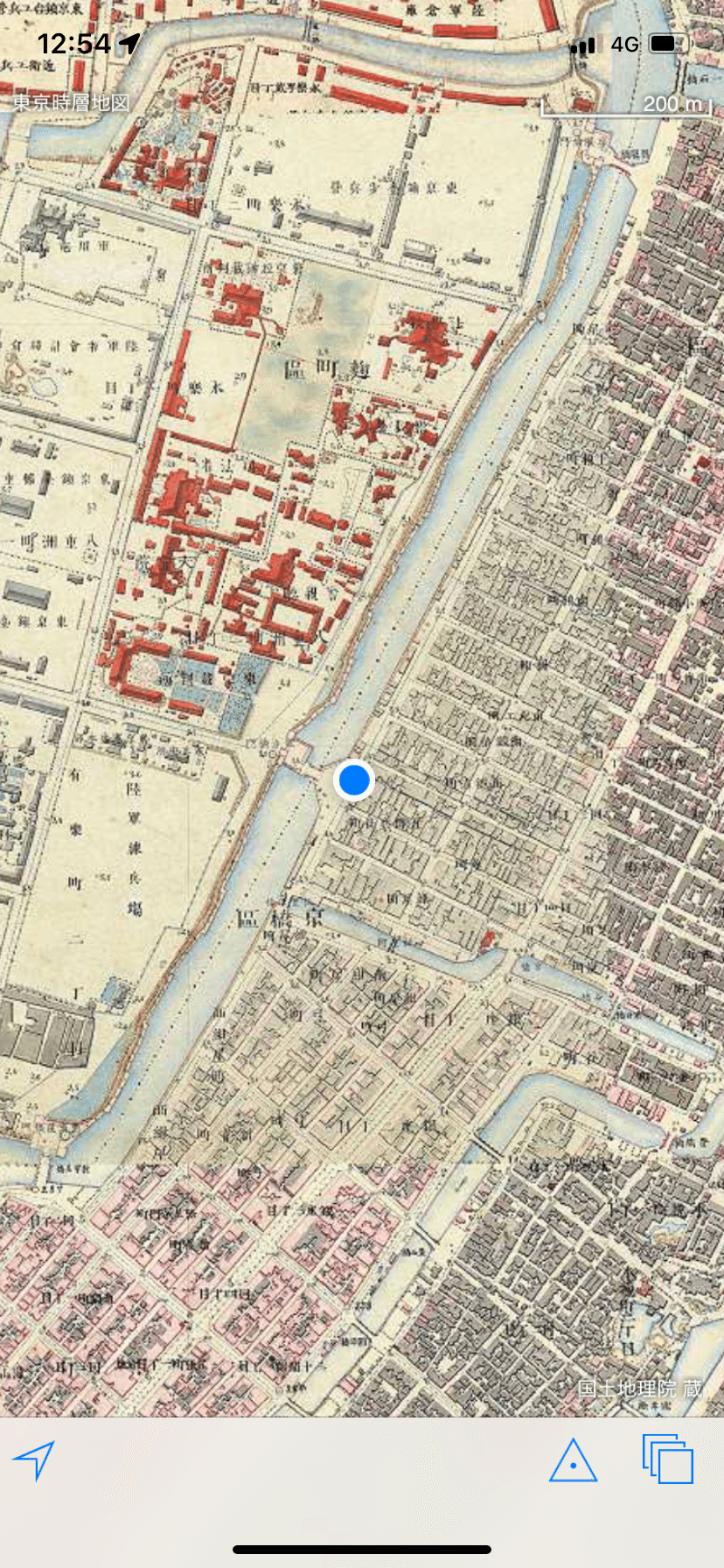

江戸時代末期 1855年頃

お堀を境に大名屋敷と町人街とくっきり別れています。

東側は紺屋町、弓町、畳町、大工町など職人さんの町だったことがわかります。

千代田区公式のホームページに門前には江戸城本丸の絵を描いた狩野探幽の屋敷があったということでしたが、確かにあります。長屋のような感じにみえます。

鍛冶橋から西にある大名屋敷は

徳島の松平斉裕(蜂須賀)

高知の松平豊信(山内)

岡山の松平慶倫

岐阜の松平乗喬

愛知の松平乗全

岡山の松平慶政(池田)

明治維新までは外様大名は松平の名前をもらってそれを名乗っていた様子が見てとれます。

現在ある道路の幅からも見てとれるように幅のあるお堀です。

鍛冶橋の東南から見た図。渡櫓もあって立派。こういうのも残っていたら良かったなぁ。

明治9~19年頃

徳川政権下の大名には立ち退き、町民の家はそのままの様子です。

桶町

大工町

鍛治町

畳町

紺屋町

などの町名が続きます。

鍛冶橋門前の町名が五郎兵衛町というのですがこれはなんのダレべえさんの名前が冠してあるのか。

呉服橋編でも取り上げましたが東京駅になる前は

東京裁判所

警視庁

大審院

司法省

監獄所

法学校

東京控訴裁判所

などの建物があり南側が陸軍練兵場です。

この時期の東京裁判所と思われるものがこちら

地図とばっちり符合しています。門からみて右側の小さな建物も描かれているし。

明治末期

東京駅が1914年 大正3年に開通することになる準備段階として各方面の施設が移動しています。

大手門からでて呉服橋門に行く道と

馬場先門からでて鍛冶橋門に行く道の間にできました。

ふと地図をみながら思ったのですが、いまでこそ和田倉門南に広大な道路ができていますが、建設当時は道路がない。皇室専用のお召列車とするには、皇居の馬場先門からでて直線で東京駅にいったほうが収まりがいいような気がするのです。

でもなんで少し北にずれているのだろうとおもったら、

西に三菱会社がある。

警視庁は動かせても、三菱会社は動かせない。

なぜならこの辺りの大地主が三菱だから。

部下

「久弥総帥(三菱3代目)、国が東京駅をつくるにあたって三菱会社を移転してほしいと申し入れていますが・・・」

久弥総帥

「なんでそがなんせんといけんがじゃ。会社移転はしょうちせんぞ。違う計画を持って来やと伝えちょけ」

なんて妄想も。

大正時代 関東大震災前

1914年 大正3年 東京駅完成。

鍛冶橋門前の町名はこの時代も残っていたようです。

関東大震災後の都市計画で大幅に変わったということでしょう。

東京府庁

いまでいうところの東京国際フォーラムの場所にあったようです。

昭和初期戦前

関東大震災後に東京駅の路線も変わって、東京駅前の広大な道路も完成。

いまさらですが、東京駅の東口が出来たことに気が付きました。

駅の入口は東西南北ないと厳しいですね。

戦後1955年頃 高度成長期前夜

戦争の瓦礫で堀を埋めたようです。

もともとあった外堀らしさはなくなります。

これから高度成長期を迎えるにあたって、いけいけどんどんと都市開発していく時代です。

バブル期 1990年頃

この地図から30年あまり立って八重洲口に2025年に東京ミッドタウン八重洲が開業。

東京ミッドタウンには六本木、日比谷とあり、いずれも江戸時代には大名屋敷、明治時代は国の施設だった場所ですが、ミッドタウン八重洲は初の町人町。

明治以降、155年。

常に開発を続けている日本の中心地。

ものすごい人のエネルギーが集まっていることは間違いありません。

実は東京駅近辺こそがパワースポットなのではないでしょうか。

とはいうものの、実際行くとビルばかり高くて風情もないリアル東京砂漠。もっと探索を続ければいい面をみることができるかもしれません。