【江東区】江東免許試験場近辺

東陽町の試験場に行ってきました。全く車の運転していないのでゴールド免許で更新時間も短いです。更新だけなら日曜日もできるので助かりますね。

今回はここから東京時層地図。かなり引いた図です。実際は東陽町駅から試験場までそこそこ歩きます。

現在地の東側をみてみました。建物が建っていないので一見水路っぽいですね。

明治初期(明治9~19年)(1876~1886年)

今立っているところが海と陸地の境目です。

水路のようにみえた場所は堤防でした。堤防の高さに海を埋めたということのようです。

南側の免許センターがある一体には

平井新田と書かれています。

平井新田とは江戸時代の明和2年、1765年に、平井万右衛門という人が塩浜にする計画で開発し、しばらくの間製塩をしていたようです。

結局は潮の便が悪く長続きせずに廃止されましたが、塩浜という地名は明治24年(1891年)まで地名は残ります。

明治後期(明治39~42年)(1906~1909)

いまの東陽町あたりが、西側が広範囲にわたって養魚場になっています。洲崎養魚場、飯田養魚場。

なるほど、東陽町近辺の平らな地形はそもそもが埋め立て地だったということがわかりました。

同じ時代の地図で少し西に移動。北に洲崎養魚場がみえる位置です。

北側をみて現在の写真。当時の高低差が残っていますね。道路が当時の養魚場の水面に見えます。

この洲崎養魚場については渋沢栄一関連のHPに詳しくありました。

前田侯爵より借り受けとありますので、前田家の敷地だったようです。

じゃあ江戸時代も前田家の領地だったのかとおもうとこれが違って

洲崎養魚場あたりは明治末期には肥後熊本領 平井新田 となっています。

明治維新で細川家から前田家へなんらかの形で移行したようです。

大正時代(大正5~10年)(1916~1921年)

地図は戻りまして最初の免許センター北からみています。

大きな釣り堀がありますね。東側が立野養魚場に付属した遊釣場。

西側にあった養魚場は東京木材倉庫貯材場となっています。

そういえば東陽町を東にいくと木場ですから大正時代にかけて、この一帯は材木屋さんが隆盛を極めた時期だと思います。

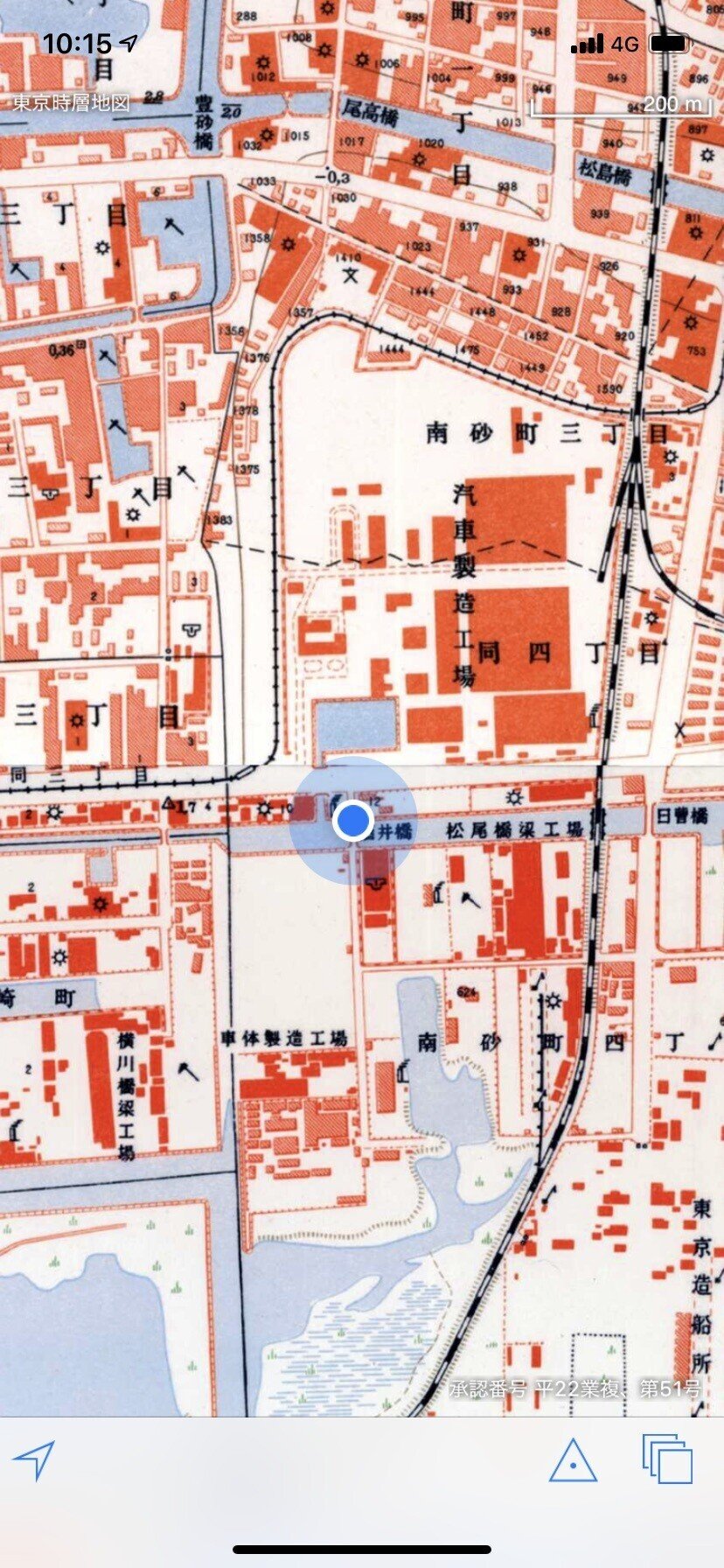

戦前 昭和3~11年頃 1928年~1936年

周辺の埋め立てが始まっています。大正時代からの急変ということは関東大震災以降の都市計画ですね。

地名も南砂、東陽町という名前があらわれました。

堤防だとおもっていたところが運河になっています。やっぱり堤防じゃなかったのかな・・・地図は多少ズレるらしいですからね。

1960年代前半

汽車製造工場の表記がみえます。

1928年 昭和3年に南砂町に工場を建設開始。

この汽車会社は明治に平岡凞(ひらおか ひろし)という人が作った会社のようです。

この平岡さんがスゴイ人。

田安徳川の家老の家に生まれる。

明治4年にアメリカに自費留学、中退して機関車工場で働き、ベースボールを習得。帰国後工部省にはいり、その後、平岡工場を作る。その後は買い取られ汽車会社となる。

習得したベースボールによって日本野球の祖とよばれ、初めてカーブを投げた人と呼ばれる。

引退後は三味線など花柳界で散財して、亡くなったときは生活費以外のこっていなかった。

まさに今流行っている DIE WITH ZEROを90年前にやっていた人ですね。

百字文百人評 明38.5

現代百家名流奇談 明36.9

市川團十郎の舞台で着る衣装をパトロンが競ってプレゼントしようとしていたけれど團十郎は彼らではきにいらなくて、平岡を選んだということでいいのかな・・・

この時の市川團十郎はおそらく9代目市川團十郎 明治歌舞伎の頂点。

10代目は事実上死後に名前を与えられたもので、11代目は時代が飛んで昭和入ってから。さらに時代が飛んで12代目が先代の團十郎で、13代目予定が今の海老蔵。

市川團十郎っていう名前は非常に重いもので明治時代から数えて4人しかいない。

今の海老蔵さんもハードな人生を送っていますが、歴代團十郎もなかなかハードです。

歴代市川團十郎を紐解くと江戸時代から数奇な運命をたどっていることがわかりました。華やかなだけじゃないですね。

バブル期 1980年代

高度成長期前夜からの変わりっぷりがスゴイです。

南砂2丁目の汽車工場跡は1974年に団地が出来ました。

江東運転免許試験場ができました。1984年(昭和59年)開設。

現在立っている道路はやはり運河のようですね。すこし北側が堤防で、その高低差は現在も確認することができました。