【千代田区】東京大神宮と日大と國學院大學

飯田橋の牛込御門から徒歩5分ほどで東京大神宮に到着。

東京大神宮は人気スポットで女性がたくさんいました。縁結びで有名ですね。

鎮座明治13年 当初は現在の日比谷ミッドタウン近辺、旧大隈重信邸跡に建てられました。

日比谷ミッドタウン近辺、明治初期は旧大隈邸だったようですが、それ以前の1860年は

常陸笠間藩(茨城)牧野備後守貞直

あらためて場所を確認すると、現在の日比谷ゴジラスクエアあたりが昔の大神宮のようです。

隣の神宮教院は明治後期の地図ではこの場所は鉄道会社、大正期は電燈会社という表記になっていました。Wikipediaによると土地は持っていたらしいんですよね。今も持っているのかな。

明治33年のちの大正天皇がここで神前結婚式をあげ、この本も結婚式を挙げるもの多しという記述があります。

現在の東京大神宮が縁結びの神様として人が集まっているのも昨日今日始まった流行ではないようです。

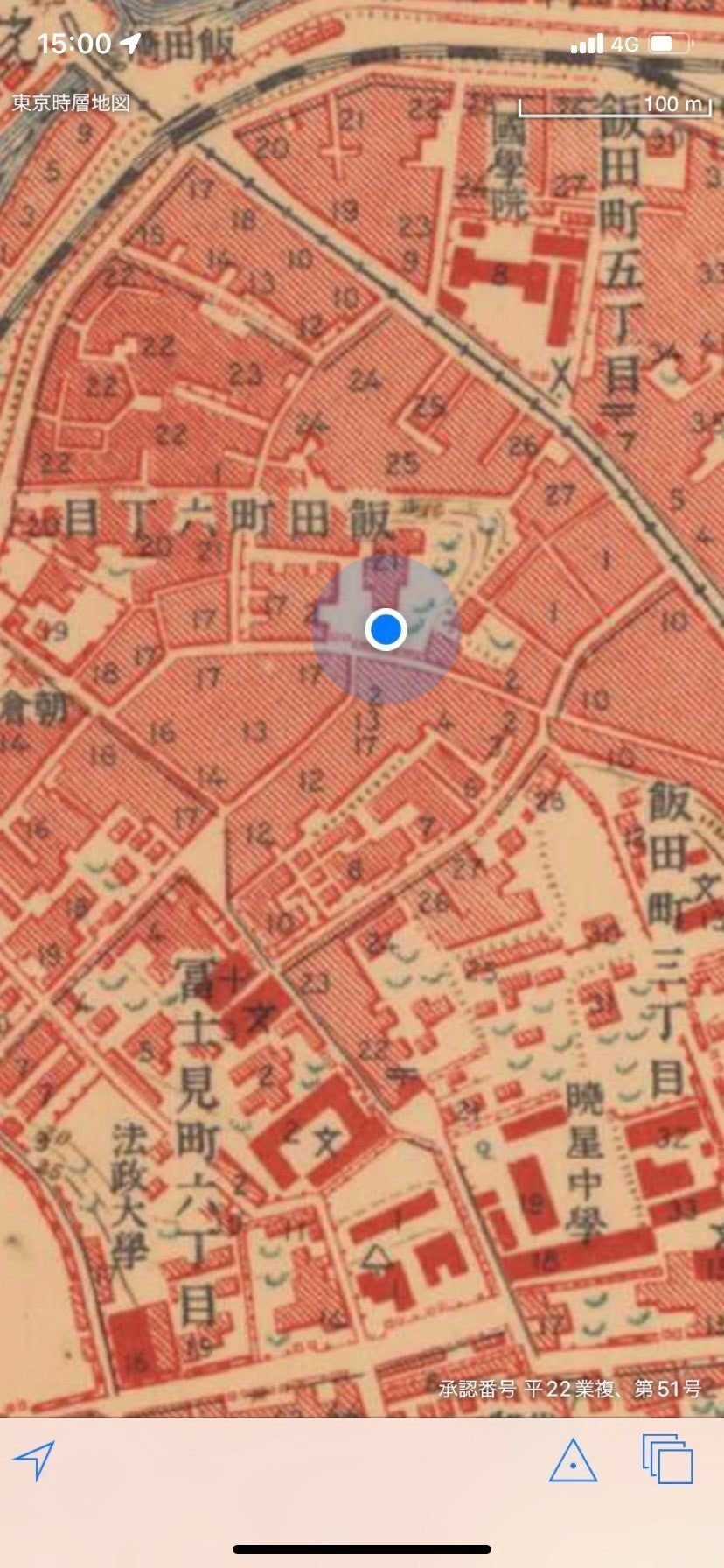

さて本題に入って現在の地図

東京大神宮から東京時層地図

けっこう複雑な道路ですね。こういった場合は武士の家の集合体の場合が多いのですが江戸時代はどうでしょうか。

この辺りは江戸末期の1860年頃の地図だと笠原、加藤、秩父、安富という武士の家があり、大きい所だと

御小姓組 番頭 戸川伊豆守安栄

寄合 鍋島内匠頭 (おそらくは鍋島直孝 旗本 北町奉行)

御勘定奉行 石河土佐守政平

旗本クラスの有力武士の住宅の集まっている場所です。

さて明治初期を見てみましょう。

東京大神宮のある場所は山田邸と書いてあります。

山田顕義 邸

山口県萩市出身、長州藩士の陸軍軍人、陸軍中将、司法大臣

吉田松陰の松下村塾で学び、高杉晋作、久坂玄瑞、井上馨、伊藤博文、品川弥二朗とともに攘夷の血判書に名を連ねたというゴリゴリの長州人です。

山田顕義は神道によって国民をまとめていこうとする明治時代の国の政策による神職養成機関である「皇典講究所」の所長となります。

皇典講究所は戦後には神社本庁の一角を担うこととなります。神社本庁の前身。

江戸時代には武士の家々があるところで、維新後政府の有力者の山田伯がやってきて神職の養成学校と大学校を作る。

なるほど、これから新しい国を作っていくうえで、新政府の正当性を訴え、自分達の考えを世に知らしめ広げていくためには、若者の教育、学校ということが重要になってくるということがわかります。

廃仏毀釈し、神職を教育し、各地に神道を広めていくということと、若者の育成という二段構えです。

明治時代の大学の進学率は1%くらいの超エリートですから、それらが地域のリーダーとなっていくことを考えると合理的ですね。

ネットで調べて簡単に大学進学率1%っていっちゃいましたが、この当時の識字率は住んでいる地域によってまるで違うので、たとえば町で商売していれば読み書きそろばんは必須ですが、田畑耕していれば必要はないし、一概に言えません。

では明治後期の地図をいってみましょう。

道路の向かい側、飯田町五丁目に國學院ができます。

山田は明治22年には日本法律学校を設立(日大法学部)、明治23年には國學院を設立。

日大法学部と國學院の学祖ということになります。

臼田亜浪は俳人として著名ですが、この時期は新聞の編集者のようです。

「もしかの城南の有楽町に鎮座まします、畏き皇太神の大宮居に隣て、本校の設けられたりとせば、本院の位置はさらに妙なるものありしならん。本院は城北飯田町の最端に建設せられたりき」

この時代にはまだ東京大神宮はこの地に移動していませんが、繋がりを感じる記述です。國學院と皇典講究所は大神宮のそばに置きたいんじゃないかなと。

日比谷の神宮教院、大神宮(東京大神宮)

飯田町の皇典講究所、國學院と日大法学部、その大学の祖の山田顕義そして山田邸。

山田顕義は明治25年1892年に亡くなります。

山田家の当主はこの後、顕義の弟、繁栄

繁栄の後は顕義の娘と梅子と結婚した松平容保の息子、山田英夫(婿入り)

さらに息子の山田顕貞

さらに子供の山田顕喜と続きます。この方は日大の教授だそうです。

驚きですね。

山田は長州人で会津藩主の松平容保とは戊辰戦争でバチバチに戦していて、会津と薩長では遺恨的なものがいまでもあると聞くのに、この時代に会津と長州の有力者同士で結婚しているのですから。

この疑問を歴史好きの方に聞いたところ、「天皇家以外は血より家が大切」ということでした。そして元をたどっていくと皆微妙になる(敵味方が血縁関係をむすぶ)からその時点で家がどこにいるかが重要なんだという話を伺いました。

現代はわりあい血縁を重要視する傾向があると思っていますが、これは海外文化の影響も多少入っているようで、江戸、明治の有力家は血よりも家を中心に考えていたようです。

新宿御苑の造園者である福羽逸人も同じ藩士の福羽美静の養子で後継ぎになりましたし、Wikipediaには日本は血縁よりも地縁を大事にするという記述もありました。「遠くの親戚より近くの他人」 なるほどたしかに。

このあたりは「血は水よりも濃い」という血縁を第一に考える中東イスラム圏とは考えが違いますね。

では大正時代にいきましょう。

山田邸とは表記がないものの、庭のようなつくりが見えますね。依然として山田邸なのでしょうか。

関東大震災以後、日比谷大神宮は罹災し、移転。

移転先が山田邸(または山田邸跡)となるわけです。これはWikipediaには載っていないです。(2022 3月17日現在)

國學院は関東大震災前に渋谷区東の御料牧場があった近辺に移転。

國學院跡は日本医大付属病院(1997年閉院、現在は都立大飯田橋キャンパス)

まとめ

東京大神宮は江戸時代は武士の家々が立ち並び、明治に入ってからは長州藩士の山田顕義邸となり、山田は司法大臣、内務卿という新政府の有力者で、日本の宗教を神道とするべく奔走、日大と國學院の学祖ともなり、亡くなった後の関東大震災後は邸宅が東京大神宮となり、100年経った今では、縁結びのパワースポットとして大変人気のある神社となっている。

ということがわかりました。