【文京区】白山神社界隈

文京区白山神社の近辺に行ってまいりました。

実は私、白山の東洋大学に通っていたので、ここにくるのは超久々。

四半世紀ぶりというか。当時は白山通りや旧白山通りにバイクを止めていました。いまなら一発で駐禁切られます。当時はバイクは若者の足だったんです。

むかしは大学の学食が安くてバリエーションも豊富だったので、お昼は学食でと子供と一緒に思っていましたけれど、コロナ禍で立ち入ることができず。

卒業生は記帳したら図書館利用のみできるということでしたが、子供は無理ということで泣く泣く退散。

周辺には武家の屋敷がたくさんあり、白山神社は白山権現社そして白山富士とあるように富士講もあったようにみえます。

周辺には寺院がたくさんありますね。寺はコンビニより多いという事を聞いたことがありますが、まさしくその通りの場所。

今の東洋大学の場所には

火事場見回り

土井主計 主計は役職名

下総生実藩(千葉)

森川出羽守俊位(1841~1858年)

一万石のギリギリ大名 森川氏は徳川家康以来の家臣で、後に大名として取り立てられています。

徳川幕府開闢から明治維新まで移動等がなかった珍しい藩なんだとか。ということはお家騒動、内部抗争的なものが表ざたにはならなかったということで、安定した藩政だったのでしょう。

ちょっと離れた所に

三河刈谷藩

土井大隅守利善(1830~1867年)

二万三千石 土井家の祖は土井利勝で幕府の大老 利勝の死後、4家に分かれて3家は大名、1家は旗本ということですから、その1家は土井主計なのでしょう。

京華高校あたりは

御勘定奉行

石河土佐守政平

安政5年(1858年)7月6日、職務怠慢につき御役御免・寄合差控を申し付けられ、安政6年(1859年)10月27日、石高のうち700石を召し上げられる。同年12月19日には差控解除となるが、12月29日に子の政徳が家督を継いだ。

御役御免となった同日には若年寄・本郷泰固が罷免・減封されているが、職務怠慢とは表向きで、実は同じく一橋派であったためではないかと推測される。

なるほど、石河邸と小石川の一橋慶喜邸はほど近くにありましたから、そういう関係もあって一橋派なのかもしれません。近所だから同じ一派というわけじゃないとおもいますが面白いところ。

あー・・・

中山道だから社寺と譜代大名を設置して防衛ラインにしていたのか。ここから南下すると外堀にたどり着くし。

今回の出発点。白山神社。

白山神社は全国に2000あり、石川県の白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)が総本社

呼び方が違うんですね。

しらやまひめが主祭神で、くくりひめのかみと同一。

くくりは括りで、イザナギとイザナミを結びつけたことからそういわれているのだとか。広く解釈すれば縁結びの神ともいえるかもしれません。

くくりひめのかみは古事記にも日本書紀にもでてこず、異伝に一度きりでてくるだけの稀な存在です。それが全国2000の神社の神様とはなかなかスゴイ。

石川県の神様とはなかなか珍しいとおもいますが、僕が知らないだけなのでしょう。

石川県は北関東出身の私にとってはとても縁遠い場所です。

この白山神社は948年に現在の本郷一丁目に創建され、一度現在の小石川植物園内にうつり、1655年に徳川綱吉の屋敷(白山御殿)が造られることになって、現在地に遷座。

明治初期

畑と桑畑とお寺が多い。寺院密集地帯です。

土井邸があったところに東洋大学ができ、土井氏は白山通りの向かいに移動したようすが見てとれます。

明治維新後の旧大名は東京住まいを強制されました。政府の目の届く範囲に置いておきたかったでしょう。

ふと思ったのが、ここから南にいくと現在の西片という地名のあたり、阿部邸というのがあるんですよね。老中の阿部家だとおもいます。

徳川慶喜邸も酒井邸そうですが、明治維新後に追われた幕府の要人が集まっていたのがこの辺りなのでは??

(と一瞬おもいましたが、上屋敷は召し上げられて下屋敷がここにあったからそのまま住んでいたようです。劇的な展開でなくてすみません。)

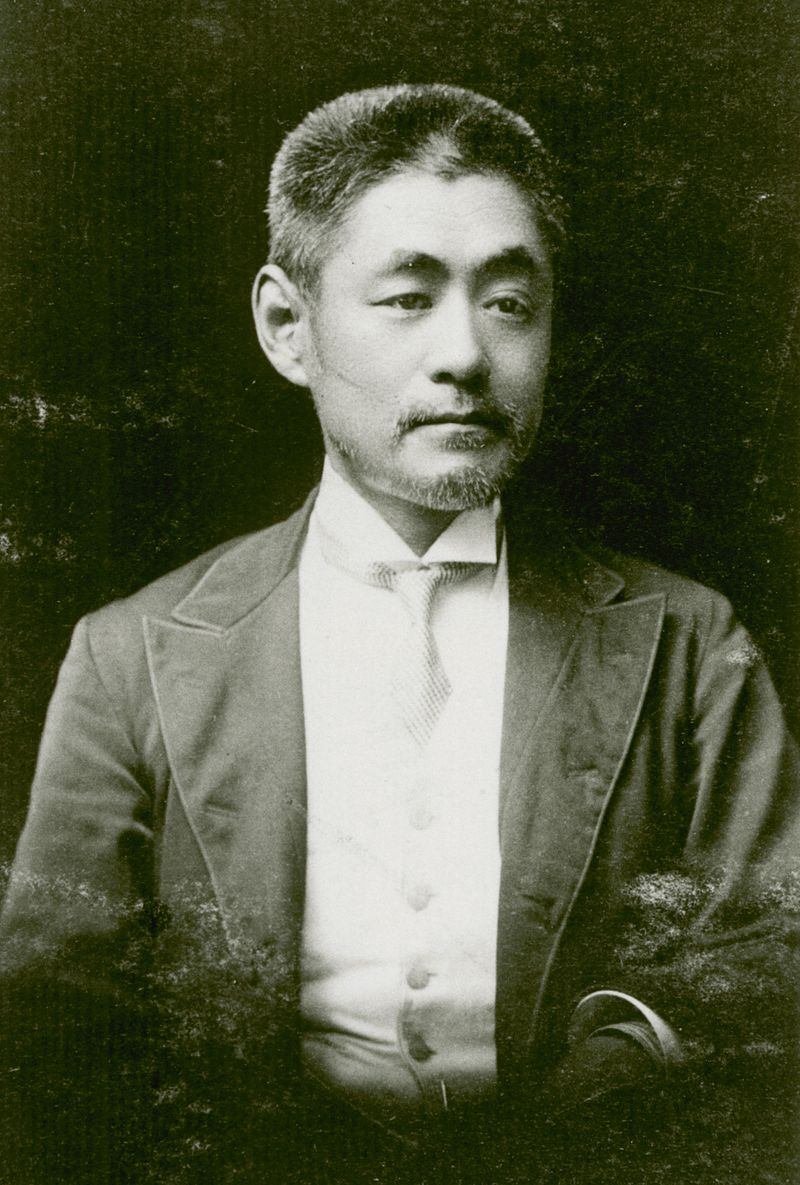

東洋大学 創設者の井上円了先生

1887年(明治20年)に湯島の麟祥院にて哲学館を創立

1897年 新校舎落成(現在の白山キャンパス)

1906年 明治39年 井上円了学長退任。私立東洋大学と改称。

ということからこの時期の地図ですね。

東洋大学は大学の認可が大正時代に入ってからと、他の私大にくらべて遅れますが、これは哲学館事件という一大社会問題が発生したからで、要約すると

哲学館の倫理学の問題が検閲にひっかかり、国体に反するとして、大臣から井上円了に対して大学の教員無試験検定許可を取り消すと命令したことから、他の私大をも巻き込み論争となったようです。

これによって井上円了が学長を辞め、哲学館は東洋大学へ名称変更ということのようです。

井上円了は妖怪研究家としても有名で、妖怪や怪奇現象を研究していたようです。こっくりさんは人が動かしているということを心理学、医学的に解明したのだとか。

ちょっと前でいうところの大槻教授のポジションでしょうか。(それも古すぎる)

聾唖学校

現在の東洋大学京北高等学校の場所に聾唖学校があります。地図上ではあまりわかりませんが、長い坂を登った丘に位置します。この隣には小石川植物園が位置します。

この時代の地図をみると後楽園方面から巣鴨方面に抜けるには旧白山通りを通らないといけないから、今から考えると面倒な感じもします。

関東大震災後の都市計画で今の白山通りがつくられたのかとおもいきや、大正時代と変わりない感じ。

低地と台地が入り混じる場所ですが、地震ではそれほど影響を受けなかったのかもしれません。

当時の震度でみるとこの辺りは5- 一番揺れたのは神保町あたりの7 という数字でした。

土井邸の表記はなくなってしまいました

この当時は土井家は存在していて、土井利美さんという方が当主のようですが、当時の住所は森川町一本多子爵邸とあり、奥さんが子爵本多忠晃姉とありますので、奥さんの実家に引っ越しているようです。

盲学校は司法研修所分室に

白山通りができました。

東洋大学の周りには京華中高・女子高があります。

名前から中華系の学校なのかなとおもっていましたが、

東京の華という意味で明治30年創立とかなり歴史がある学校でした。

出身者は映画監督の黒澤明、すげぇ・・

名前の考案者は相談役の品川与次郎 長州藩士で田安門付近のところに銅像が建っている人物です。

地図でみると今もお寺だらけなんですけれど、お寺って神社と違って気軽に立ち入るという感じではないから、存在すら気が付いていませんでした。

お寺って「気軽に立ち寄れる」ところを打ち出している場所もありますが実際のところはどうなんでしょうか。関係者以外立ち入り禁止的な空気も感じますけれど・・・

今気が付きましたが、御朱印に関しては神仏混交なんですね。

白山神社には孫文先生座石というものもありました。

清王朝を打倒し中華民国を設立したキッカケとなる辛亥革命の協力者として宮崎滔天はしられているそうです。

孫文という人物、Wikipediaをざっと読んだだけでもとんでもない人で、とてもここでは紹介しきれません。

私のような凡人はただ息をして、目の前の事に対処するのみです。

根津神社 芝大神宮 神田神社 日枝神社 亀戸天神社 白山神社 品川神社 富岡八幡宮 王子神社 赤坂氷川神社

御朱印いただこうとしたら、お昼休憩で社務所は休憩中でした・・・・

なるほど桜の名所でもあるんですね。江戸時代の地図には桜のマークと富士のマークがありましたが、神社の裏手には富士塚があり、ここですべてが符合しました。

出身校に入れないという当初の目的と違う道のりになりましたが満足しています。