【千代田区】明治政府はなぜ江戸城本丸を早々に作業所にしたのか。

今年に入ってからお気に入りスポットとなった皇居東御苑に三度目の来訪してみました。

子供の頃にお城好き、石垣好きだった私にはたまらないスポットだったのです。まさに灯台下暗しというか・・・天下の名城がここにあるじゃないかと。天守閣がないからあまり注目していなかったのかもしれません。

前回訪れた時に、本丸近辺の地図をみながらふと思いました。

江戸と明治で隔世の感はありますが、その時差は20~30年しか離れていない。

本丸、中奥、大奥、二の丸、二の丸大奥、その他の数々の櫓と多聞(石垣の上に築かれた櫓)が、たったそれだけの時間で根こそぎ無くなっている。

さらには工兵の作業所となっている。

さすがに粗末に扱われ過ぎ、変わりすぎじゃないですか。

そういえば明治神宮外苑の絵画館の看板には

「徳川幕府を改め、日本史上空前の、大改革」

と書いてあったことを思い出しました。

薩長新政府による、徳川幕府の否定、徳川遺産の破棄、その一環として城の建造物の放置、取り壊し、なのではないかと思いました。

惜しいのは修復保存していれば、たとえ天守閣がなくても今頃は観光立国として成立していたでしょう。

そう考えると明治6年 1873年の廃城令は実に勿体ない。

まあ結果論だし、例えば実際自分の身に置き換えるとなかなか難しいところだとおもいますが・・・

私の部屋は狭いのにいつまでも昔のモノを置いていけない全部捨ててさっぱりしたい。

とか

お爺さん死んだら彼が貯めていたものは残された人にとっては何の価値もない、お金払っても廃棄してもらうしかないよ

となるのは普通の話なので。

でもやっぱりそこは国だから修復保存しなきゃいけないと思ったりもします。

当時歴史的遺産の保存という考えはなかったのでしょう。

戦争に勝つのと歴史遺産の保存って対局に位置しますし。

本丸と二の丸について調べてみるとこんな記事がでてきました。

東京理科大の工学部のレポートです

http://tsujimoto.sub.jp/TUS-SOTSU/ITOU2006.pdf

ここによると江戸末期に本丸と二の丸は複数回火災にあいます。

1859 本丸焼失(安政の大獄)

1863 西の丸焼失 (馬関戦争)

1863 本丸・二の丸焼失

1868 二の丸焼失 (明治元年)

火災にあいすぎですよね。1700年代には御殿火災は100年間で2回しかないのに。

御殿火災も反幕府側、新政府側の策略だったのではないでしょうか。(と、考えています。)

これが単なる妄想話でないっっっ…

最近話題のchatGPTに質問したのですが、ドキリとする答えが返ってきたのです。

私の策は却下されてしまいました。

他にも質問して大砲や忍者はどうかと質問したところ大砲も忍者も現実的ではないとの事で・・・

元禄の大火が攻略の一つとして考えられていますが、内側からの火攻めが効果的なのではという答えがでてきたのです。

内通者を作って本丸火災を起こせば攻略することは可能。

御殿火災は江戸城本丸二の丸を灰燼と化すための新政府側の策略なのではないでしょうか。

ともあれ

今残っているものが一般公開されているのは非常に幸運なことなので周辺を回ってみたいと思います。

本丸の西にある、富士見多聞、江戸時代の地図では御休憩所前多聞

富士見多聞の側には石室があります。

天守台の北側には岩岐多聞というのがあります。

これをみるとぎっちりと建造物が詰め込まれていたようです。

53間多聞の東端の部分が下の画像かなと思います。ちょっと出っ張っているところに建っていたのでしょう。

そこから東にいくと上梅林門があります。

明治初期の写真だとこんな感じです。汐見太鼓櫓跡に人が乗っていますね。薩長の士族でしょうか。

角度は多少ちがいますが、現在だと上梅林門も櫓もなくなっています。残っていたら壮観だろうな・・・という感想。

そこから東側に行って 下梅林門と番所の写真です。

明治初期の写真ではもう放置されてボロボロです。朽ちるに任せてあとは取り壊しを待つのみといったことでしょうか。

下梅林門の奥側に立ってみました。

立っている場所はちょうど番所に隠れている場所ですが、やっぱり櫓があったんですね。

私が江戸城攻略で本丸までの最短距離と考えた平川門から天守台にいくまでに、平川門、下梅林門、上梅林門、五十三軒多聞、岩岐多聞と5か所を突破しなければならないことになります。

チャットのいうようにかなり難攻不落と思われます。

官軍側としても江戸城決戦となった場合に被害は甚大。

江戸城無血開城もやはりこういった理由があったのではないでしょうか。

おまけ

旧文部省は今は・・・

毎日新聞社になっております。

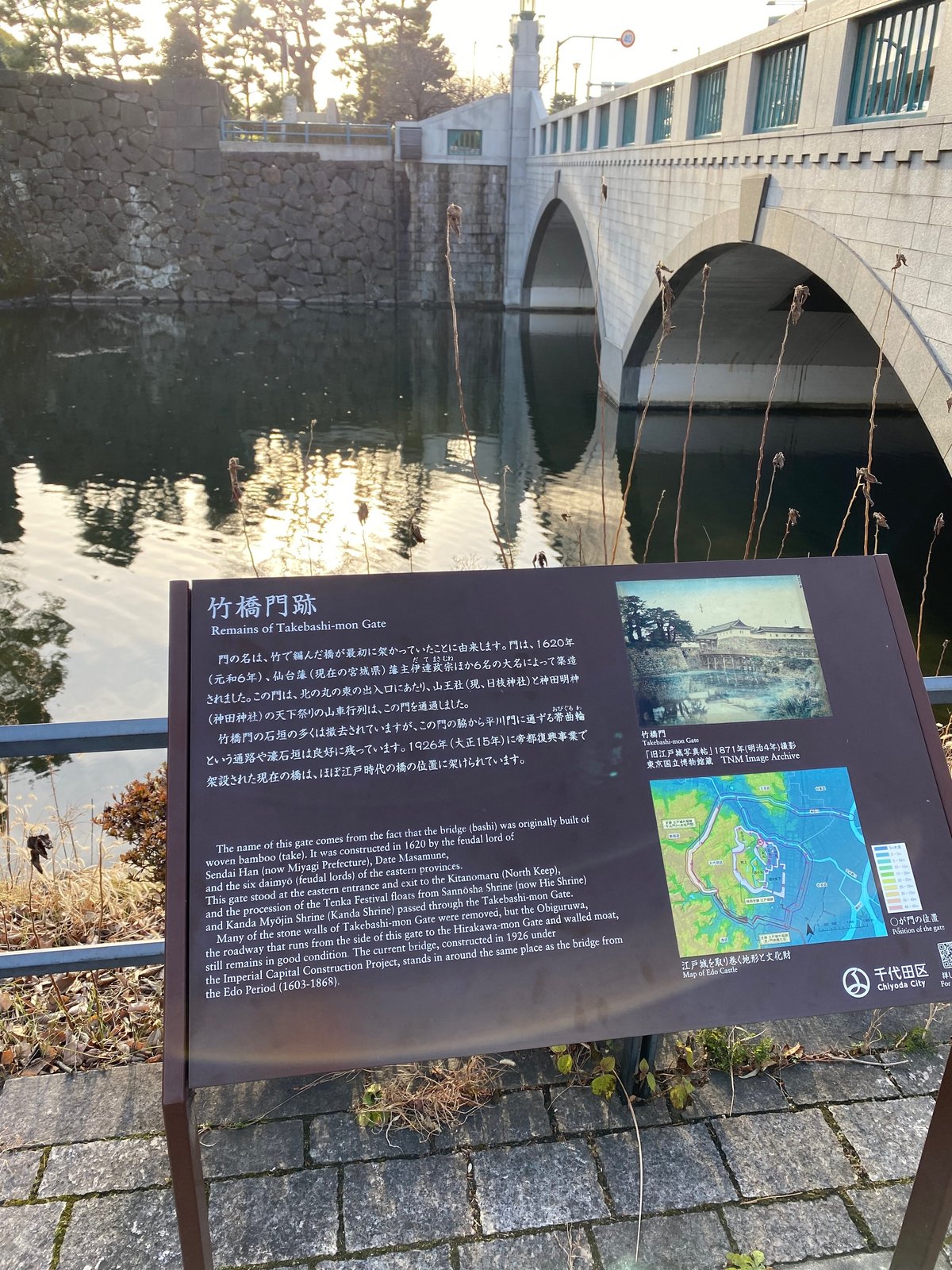

ほどちかくの竹橋門跡

明治初期の写真はこんな感じです。

夕日と竹橋門

右手の石垣の上には九十三間多聞が鎮座していたんですね。およそ170m

いやー今も存在していたら、タラレバは言うなって話ですが・・・

天守閣再建計画というものもありますが、これは当時の江戸幕府が再建を辞めてますから、それよりも明治政府に放置処分された櫓と多聞をコツコツと再建していくというのが夢があります。

花より石垣の私にとっては皇居東御苑はたまらない空間だったのでした・・・